Как герои Апдайка перемещаются от гордыни к смирению и обратно

Автор Андрей Аствацатуров

Джон Апдайк — один из самых значительных американских писателей. Уже при жизни он приобрел статус классика, хотя никогда не был культовым писателем, в отличие от своего современника Джерома Дэвида Сэлинджера: смерть Апдайка в 2009 году не вызвала такого эффекта, как через год — смерть Сэлинджера. Апдайк — фигура действительно интересная, он лауреат всех возможных литературных премий, за исключением самой главной — Нобелевской. Тем не менее все равно он остался значительным, сильным писателем, о котором уже написано очень много книг, еще больше статей, писателем достаточно плодовитым и продуктивным: он оставил после себя очень много текстов. Например, «Кентавр», «Ферма», четыре романа о кролике («Кролик, беги», «Кролик вернулся», «Кролик разбогател», «Кролик успокоился»), трилогию о Беке, огромное количество рассказов, сборник эссеистики. В 2006 году Апдайк опубликовал роман «Террорист», связанный с событиями 11 сентября. Также Апдайк — автор коммерческих книг, таких как, например, «Гертруда и Клавдий» или «Иствикские ведьмы».

Апдайк родился в небогатой семье школьного учителя в годы Великой депрессии. В 1929 году произошел дефолт на Уолл-стрит , и спустя три года экономика Соединенных Штатов Америки, по сути дела, перестала существовать. Сначала был биржевой кризис, потом этот кризис перекинулся на промышленность, потом на сельское хозяйство, и затем наступил банковский кризис, то есть был абсолютный паралич. Это ужасное событие для истории Соединенных Штатов Америки, особенно для тех людей, которые ставят во главу угла работу и деньги. Можно себе представить: человек работает, чего-то пытается добиться, к 50 годам накопил состояние, купил себе дом, автомобиль, обзавелся семьей — и тут он становится банкротом, все его сбережения в одночасье сгорают. Что делать? Случилась волна самоубийств, это жертвы Великой депрессии. Это очень серьезное событие в истории Соединенных Штатов Америки. И главное — Америка, которая позиционировала себя как защищенная страна, как страна prosperity, то есть процветания, в одну минуту превратилась в страну, где 25 % населения стали нищими. Это страшное событие, конечно, оказало влияние на сознание Апдайка: Апдайк вырос в бедности.

Второй немаловажный момент: Апдайк болел псориазом — это заболевание, при котором кожа человека покрывается кровоточащими язвами. Как человек реагирует на такую ситуацию? Как одаренный человек может реагировать на бедность? Он либо пытается стать миллионером, либо пытается бороться за социальную справедливость, если он достаточно фантазиен. Но в любом случае он становится бунтарем, как, например, Альбер Камю, который провел юношеские годы в абсолютной нищете. Так же точно и Апдайк в смысле своей болезни. Ну вот почему один человек болеет, а другой нет? Человеку кажется, что судьба к нему несправедлива, он начинает обвинять всех подряд, от родителей до школьных товарищей и конгрессменов, начинает обвинять Бога во всем. Но Апдайк совершенно иначе на все это реагирует: он реагирует как трезвый, серьезный, думающий, религиозный человек. Он видит во всем знаки судьбы, некий дар. То есть псориаз — это значит, что я не должен выставлять свою личность напоказ, это значит, что я не должен везде представлять себя. Апдайк действительно принимает некую идею имперсональности. Кроме того, он был кальвинист. Конечно, кальвинизм он понимал достаточно широко и философски, и его кальвинизм был несколько смягчен идеями Кьеркегора (он был большим поклонником религиозного экзистенциализма Кьеркегора), а также теологов Карла Барта и Пауля Тиллиха. Барт был кальвинист, Тиллих — лютеранин, между ними шла очень интересная полемика, за которой Апдайк следил. Помимо этого, он читал англиканских религиозных мыслителей и, разумеется, современных мыслителей — Сартра, Камю — и с ними всегда спорил. То есть вот это была, наверное, основная позиция спора с Сартром и Камю, с этими бунтарями, законодателями моды. Ведь и Сартр, и Камю говорили, что мир абсурден, то есть непостижим, мир непонятен; вещи если не враждебны, то безразличны к человеку. В целом Апдайк этой идеи придерживался: ну да, вещи безразличны к человеку. Почему? Потому что мир не является человеческим. Да, действительно, мир не является человеческим, вещи как будто бы абсурдны. Но это лишь первый взгляд. Это взгляд очень внимательный, трагический, важный, но есть дополнительный взгляд, дополнительный ракурс. Но если вещь тебе кажется бессмысленной, то это еще не значит, что она бессмысленна. Если камень лежит просто так, это не значит, что он здесь просто так лежит. Если он здесь лежит каким-то образом, значит, нужно, чтобы он здесь лежал. Апдайк был кальвинист, то есть он предполагал, что смыслов нет, но есть замысел. В этом он являлся во многом продолжателем Сэлинджера, и многие критики говорили, что Апдайк начинается там, где заканчивается Джером Дэвид Сэлинджер. Это парадоксально, учитывая, что Апдайк опубликовал не очень приятную рецензию на одну из последних повестей Сэлинджера.

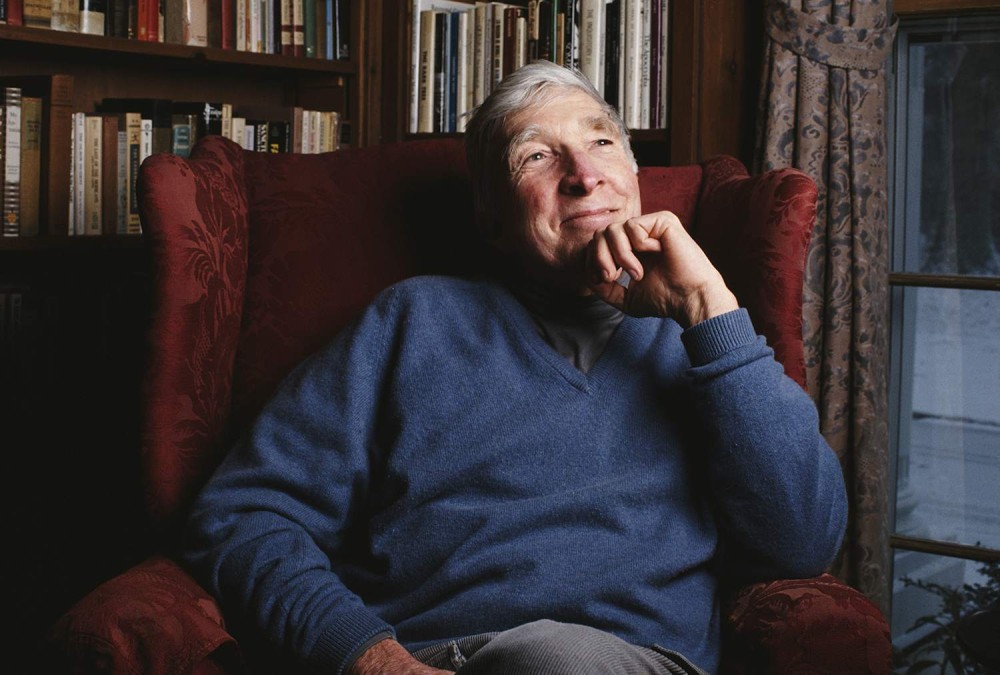

Если мы посмотрим на фотографию Апдайка, то увидим такое спокойное, мудрое, чуть-чуть насмешливое лицо — в нем нет ничего высокомерного, нет никакой рисовки. Апдайк был надеждой семьи. Вообще, как всякий кальвинист, он считал себя избранным. Это очень важный момент, ведь основоположник кальвинизма и вообще все американцы, которые являются кальвинистами, считают себя богоизбранными. Что это значит? Это значит, что они должны выполнять некую миссию. У Апдайка, видимо, была какая-то художественная миссия, он мыслил себя таким вот образом: работать, растворяться в работе. Выполняя некую миссию, ты тем самым приближаешь Царство Божие. И труд очень ценен — всякий труд, неважно какой, миллионер ты или дворник. Если ты хорошо работаешь, что это означает? Ведь работа имеет религиозный смысл. Если ты хорошо работаешь, значит, ты ни на что не отвлекаешься, ни на какие грехи, ни на какие соблазны. Работа имеет религиозный очищающий смысл. И, соответственно, если ты хорошо вознагражден за свою работу, то, скорее всего, в тебе мало грехов. Апдайк был очень трудоспособным, очень плодовитым писателем. Он обладал разными способностями. По-видимому, он хотел стать художником, как герой его автобиографического романа «Кентавр» Питер Колдуэлл. Он очень неплохо рисовал, он колебался между творчеством и искусствоведением, учился год в Великобритании, потому что Америка слишком традиционная в плане живописи — или, наоборот, слишком авангардная. Поэтому он стажировался в Великобритании, а окончил Гарвард, один из самых значительных университетов, куда бедным вообще путь заказан. Он был настолько способным мальчиком, что его приняли в Гарвард без денежной помощи. Он учился там среди американских снобов, среди тех людей, которые потом составят экономические, культурные и политические элиты, и он там действительно очень хорошо учился. Но, конечно, у него появилась страсть к литературе, и долгое время он выбирал между искусством, искусствоведением и литературой и в итоге выбрал литературу. Он устроился через некоторое время в журнал «Нью-Йоркер», где работал дизайнером, а потом там же опубликовал свои замечательные первые рассказы.

Апдайк — человек, который выработал целую эстетику. У него было определенного типа представление о мире. Надо сказать, его эстетические представления не сильно менялись — в этом во многом и слабость Апдайка. Менялась его поэтика, немножко менялся его язык, но в целом его мировидение не претерпело существенных изменений. Это, как я уже сказал, кальвинизм, который был чуть-чуть смягчен философскими идеями. Бог, как мы знаем, не есть ожидания человека, мир страшно иррационален, вещи если не враждебны, то равнодушны к человеку, но самое главное здесь не это. Самое главное в кальвинизме, как и в лютеранстве, то, что человек не является центром мира. То есть Апдайк, по сути дела, высказывает вслед за Лютером и Кальвином представление об антигуманизме. Что такое антигуманизм? Это не значит, что он не любил людей. Нет, Апдайк людей очень любил, некоторые гуманисты хуже относились к людям, чем антигуманисты, но это не значит, что он ставил человека в центр бытия. Ведь всякий гуманист человека ставит в центр бытия. Что это значит? Это значит, что человек более совершенен, чем минералы, растения, животные. Почему? Потому что у тех нет души, а у человека душа есть. Но человек еще и иногда более совершенен, чем ангелы и Бог, потому что это чистые духи, а человек является и духом, и телом. Так, по крайней мере, рассуждали очень многие гуманисты. То есть вот это золотое сечение — это попытка вставить человека в центр мира. Что такое гуманизм? Это попытка измерить мир человеческими ценностями, приборами, которые сочинил человек, попытка измерить историю человеческими смыслами. И есть только одно измерение: с точки зрения Апдайка, мир можно измерить только Христом. Только божественное измерение является правильным, а человеческие ценности и представления неправильны. Человек не источник замысла, человек — это часть замысла, человек вовлечен в замысел, и, более того, только будучи частью замысла, он может осознать собственную конечность. Если человек существует сам по себе, то это значит, что он не понимает ровным счетом ничего, он изолирован и весь мир сведен к нему. Но когда человек становится частью замысла, он вдруг понимает свою конечность, свою недолговечность, он вдруг понимает, что его жизнь — это всего-навсего отрезок в лучшем случае в 90 лет, в то время как Земля пребывает миллионы лет. Это очень важный момент не только для Апдайка, но и для всей американской литературы и для американского кино — понимание замысла, понимание, как мир выглядел до человека и, возможно, как он будет выглядеть после, когда человечество закончится. Отсюда очень много апокалиптических и постапокалиптических мотивов в литературе Соединенных Штатов Америки.

«В чем смысл жизни?» — это важный вопрос этики Апдайка. Человеческих смыслов там нет, это очень важно. Смысл жизни только в одном — в том, что она продолжается. И в этом никакого смысла на самом деле нет. Для чего мы живем? Ради детей. А эти дети? Ради других детей. Те дети — ради следующих. А в чем смысл-то? И вот это человеческий ум, очень проникновенный, бунтующий, не желает признавать. Смысл понятен Богу, а человеку он недоступен, человек обязательно запнется об эту странную вереницу событий. На эти этические вопросы, по сути дела, роман и отвечает. А чем нужно сделаться, как можно понять замысел? То есть хорошо, вот я в центре бытия, я сам все оцениваю, вот это мое мнение самодовольного, в общем, глупого среднестатистического человека. Ну а как мне изменить эту ситуацию? Изменить можно, когда ты станешь частью замысла. А как мне стать частью замысла? А вот тогда, когда я не изымаю себя из мира, а становлюсь телом среди других тел. А это вообще невозможно, по сути дела. Ну, почувствуй, что ты являешься телом, что ты не являешься мятежным духом, центром мира, ты такое же тело, как другое тело. Вот это очень важно. Когда ты вдруг чувствуешь свое материальное сродство с жизнью. Признаться себе, что я тело, — это уже часть какого-то важного, чисто нравственного процесса. Вот задача, которую ставит перед собой Апдайк, — эстетическая задача.

Это задача, которую можно свести к теории, или идее, безличной литературы. Но что это значит — безличная литература? Ведь автор сам пишет, создает литературу. Он личность, он создает. Апдайк говорит, что на самом деле нельзя утверждать свои идеи. Литература позволяет писателю немножко преодолеть свою личность. То есть, когда мы пишем текст, мы должны не столько следовать своим желаниям, потребностям, идеологии, сколько позволить художественному миру, который создается, развиваться самому. Мы не можем изменить события в своих текстах по своей собственной воле — вернее, можем, но это будут плохие тексты. Нам надо сделать все очень логично. А вот здесь уже роль нашей личности существенно снижается. Это называется правдоподобие, которое не имеет отношения к правде жизни, по большому счету. Апдайк всегда говорил: кто я такой как писатель? Я грифель карандаша, то есть я — это то, кем водит кто-то, я — это увеличительное стекло, которое преломляет какие-то лучи солнца, я какая-то мембрана, нечто, что улавливает всеобщие звуки. Вот это очень важный момент, идея безличного искусства. Я — это карандаш, которым кто-то водит, — возможно, какой-то замысел. Апдайк хотел пойти по тому же пути, что и Сэлинджер: не давать интервью, остаться только в виде своих произведений. Но он получил столько глупых, странных, невменяемых рецензий на свои ранние тексты, что счел необходимым выступить и объясниться. И он давал интервью — хотя не очень охотно. Ему казалось, что он должен скрывать свою личность, его личность должна быть прозрачна, через нее должен говорить какой-то замысел. Вот здесь тоже возникает чисто кальвинистская идея.

Роман «Кентавр» — это одно из первых, лучших и самых значительных произведений Апдайка. Мне даже кажется, что оно было слишком значительным для столь молодого писателя и он слишком много высказал в этом романе, потому что следующие романы были, на мой взгляд, несколько слабее. Это был очень концентрированный, слишком концентрированный роман; нужно было поберечь, поэкономить силы, лучше их распределять, но, в общем, кто я такой, чтобы как-то оценивать гения.

«Кентавр» — роман, который, по сути дела, отвечает на все эти этические вопросы. Главный герой Питер Колдуэлл — художник-авангардист, живет где-то в мансарде, лежит на своей кровати ночью в объятиях обнаженной негритянки, разглядывает свои картины и вспоминает свое детство. Но об этом мы узнаем только из второй главы, а до этого нам рассказывают об уроке, который проводит его отец, и о каких-то событиях. И тут во второй главе мы уже видим, что это событие — это мемуары, воспоминания этого Питера, который сейчас лежит ночью в кровати, обнаженный, периодически занимается любовью со своей подругой и смотрит на свои картины, пытается восстановить и оценить свою жизнь. Собственно говоря, возможно, что весь роман — выдумка этого Питера Колдуэлла, это воображение, события, которых не было. И вот здесь Апдайк включает важную для любого писателя идею, которая перерастает из эстетической идеи в идею этическую. Вопрос: как нам научиться писать произведения, какие произведения являются настоящими? Все мы хотим, чтобы нас озарило какое-то вдохновение, воображение. Мы говорим, что источником воображения является наше собственное сознание, — у Апдайка совершенно другая версия этого. Для него свободой (а когда мы пишем, мы пребываем в состоянии свободы, иначе мы писать не можем), источником свободы и воображения является не человек, а Бог. То есть свобода лежит по ту сторону воображения. Если у Сартра все рождается из человека, то у Апдайка все рождается по ту сторону человека. То есть воображение имеет трансцендентальный характер. Значит, воображение где-то существует до человека. Воображение — это то, что рождается в человеке волной замысла. Вот есть некий замысел, есть некое движение волны сущего, и оно проникает в человека — тогда, когда человек ощущает себя телом, как это ни парадоксально. И вот смотрите, что очень принципиально: вопрос ведь не в том, как мне пробудить воображение, а в том, как позволить воображению овладеть мной. То есть некая волна, которая входит в мое сознание, проявляется там как воображение, я становлюсь художником, сопричастным миру.

Вот здесь очень интересный парадокс и аналогия. Главный герой лежит в объятиях своей чернокожей любовницы. Тут возникает некий миф, потому что черный в Америке — это бессознательное Америки. У человека есть сознание — это его обязанности, то, что рождает неудовольствие, необходимость куда-то идти, действовать, говорить; ясный, внятный мир, который мы видим, — и есть бессознательное, к которому мы доступа, как правило, не имеем. Бессознательное требует удовольствия, реализации удовольствия и так далее. Но не только человек, но и культура имеет сознание и бессознательное. Сознание Америки — это Уолл-стрит, это бизнес, это супермаркеты, это магазины. Бессознательное — это мир дискотек, это мир черных, это мир танца, телесных удовольствий. То есть здесь — культурный код, культурный миф: главный герой, белый человек, лежит в объятиях своего собственного бессознательного и смотрит на свои картины, мысленно их дорисовывая и создавая при этом роман, который называется «Кентавр». Он позволил некоему внешнему воображению овладеть собой.

Роман можно разделить на шесть фрагментов, его можно вообще принять за реалистическое произведение: там гиперреализм соседствует с удивительным мифологизмом и с удивительной символикой. Этот роман вообще воспринимался как бытовой роман, который агрессивно расцвечен психоделическими метафорами, потому что Апдайк действительно мастер метафор, и не просто мастер — это как какая-то лаборатория по генерированию гениальных метафор. Вот так он воспринимался — как реалистическое произведение. Это шесть больших эпизодов из жизни школьника Питера Колдуэлла и его отца, школьного учителя Джорджа Колдуэлла, который преподает предметы гуманитарного цикла, — очень образованного, доброго, христоподобного человека.

Вот отец дает урок, в него кидают дротик, он идет куда-то в мастерскую, вытаскивает этот дротик, а дальше происходят какие-то странные эпизоды: авария машины, эпизод в спортивном зале, у Питера Колдуэлла любовное свидание с его подругой Пэгги, на котором он все стесняется ей открыть, что у него псориаз. Какие-то незначительные как будто бы эпизоды, и все это обрамляется древнегреческим мифом. Сразу очень легко заметить, что каждый герой имеет параллель в древнегреческом олимпийском сонме богов. Джордж Колдуэлл — это кентавр, мудрое существо, очень сильное, кентавр Хирон, который был учителем всех греческих героев. Питер Колдуэлл — это Прометей, который бунтует против Зевса. А Зевсом здесь выступает учитель Зиммерман, директор школы. Также здесь есть и Гера, его любовница, завуч; также здесь действует и Гефест — это Гаммел, человек, который осуществляет ремонт машин и заправку; у этого Гаммела есть жена Вера — у Гефеста была жена Венера, богиня любви, а здесь Вера — очень любвеобильная учительница физкультуры. Здесь есть также и бог войны Арес, то есть Марс, — это преподобный Марч, которого главный герой Джордж Колдуэлл встречает на физкультурных состязаниях. Марч ухаживает за Верой Гаммел — так же, как его прототип, Марс, ухаживал за Венерой; согласно мифу, Венера изменяла своему хромоногому мужу с богом войны Аресом. Все герои имеют какие-то параллели. Там есть и Ясон, и Аякс, и Ахилл. Док Апплтон, например, — имеется в виду Аполлон; его сестра, старая дева, — это богиня Диана, предположим.

Но миф периодически исчезает. Иногда миф и реальность соединяются. Например, с этого начинается роман. Вот главный герой дает урок — и мы вдруг понимаем, что он кентавр, у него копыта, он так цокает копытами и идет потихоньку, ему втыкают дротик в лодыжку, с этого начинается роман: Колдуэлл повернулся, когда он повернулся, ему в лодыжку воткнулась стрела. А вот он выходит из класса, оставляет кучу в коридоре — он же все-таки кентавр, то есть лошадь снизу. Отправляется вниз по лестнице, идет к Гефесту, там ему, то есть Гаммелу, прислуживает, ему вынимают эту стрелу, он возвращается, снова дает уроки и так далее. Соединение мифа и реальности: вроде бы школа, урок — и кентавр, который дает урок. Как будто «Гарри Поттера» читаем.

Есть эпизоды, где миф как будто бы полностью пропадает, мы его не различаем, а есть эпизоды, где миф полностью побеждает. Но важно, что мифологическая реальность в этом романе никуда не девается, она лишь иногда незаметна. Например, герой приходит в кафе Майнора Кретца и говорит: «Кафе было похоже на лабиринт». Вроде что тут такого? На самом деле Майнор Кретц — это Минос, а у Миноса, как вы знаете, был лабиринт, в центре которого жил Минотавр. То есть здесь все равно есть мифологема.

Как здесь все это происходит? Здесь есть три очень важных ракурса. Первый: взгляд на реальность. Когда Апдайк описывает предельно реалистично, мы видим то, что мы видим у Сартра и у Сэлинджера. То есть мы видим, что вещи противоречат человеку. Мы видим, как не вовремя ломается машина, как не вовремя выпадает снег, мы видим, как холодная вода обжигает руки, как человек падает, запинается и так далее. Мы видим враждебную или равнодушную к человеку реальность. Мы видим, как дети не слушают главного героя. То есть тут понимание того, что мир абсурден и в нем нет смыслов. Иногда герои говорят: никакого смысла нет, это все полный бред, это все полная ахинея. То есть они повторяют революционные идеи Жан-Поля Сартра: если смыслов в мире нет, то это означает, что с существующими смыслами надо бороться. Это понятно. Но это один ракурс — бытовой, человеческий. Апдайк гениален тем, что он очень уважал своих оппонентов, он понимал, что они пишут правду, понимал, насколько выстрадана чужая идея, пусть даже она неверна, неправильна, порочна. Он понимал, что она выстрадана. Он никогда над ней не смеялся, он всегда с ней спорил и выдвигал свою правду. А здесь это — мифологический ракурс. То есть на мир нужно посмотреть какой-то иной оптикой.

Вот первая сцена, когда дети втыкают в учителя дротик. Это очень символическая сцена, с этого начинается роман — там такой всеобщий смех, он смотрит на них, там целая сцена, как он чувствует боль. С одной стороны, вещи враждебны к человеку и дети атакуют своего учителя. С другой стороны, тут есть другой смысл, который можно в этом тексте увидеть: дети как бы приносят своего учителя в жертву. Здесь возникает такой интересный, любопытный карнавал, в котором герою предлагают поучаствовать. С точки зрения человека, вообще-то, когда в тебя втыкается нож, ничего хорошего в этом нет. Но это чисто человеческий взгляд. Возможно, с точки зрения какого-то космического разума здесь совершенно иной смысл. И вот каждая сцена (эта мифологическая реальность, мифологические образы) предлагает нам иной взгляд.

Здесь есть еще один важный момент. Дело в том, что вот эта оптика и символика является языческой. Между тем Апдайк — писатель протестантский, то есть христианский, и не просто христианский — кальвинистский писатель. Кальвинизм — это явление, которое осуждает и католицизм, и разные высокие конфессии за их дань язычеству, за обрядовость, за наличие лика богов и так далее. Для них это все дань язычеству, по большому счету. Посему, естественно, язычество является важным оппонентом. И вот это интересно. Дело в том, что оба главных героя, Питер и Джордж, общаются с разными людьми и все эти люди — какие-то боги. Они им задают разные вопросы (Зиммерману, то есть Зевсу, доку Апплтону — Аполлону, преподобному Марчу — Марсу) и никогда не получают ответа. Вернее, они получают ответ, но какой-то неполный, неполноценный и невнятный, даже если ответ имеет христианский смысл. Или Вере Гаммел, да, Венере. То есть вот он ходит по этим богам, получает ответ, но эта реальность недостаточна, здесь нужен этический план. И этический план задается христианской символикой. Город Олинджер, где все происходит, — это Олимп, но это еще и Вифлеем. Когда падает снег — да, это саван, это смерть, но, с другой стороны, это некое благословение. Везде в этой языческой символике начинают просвечивать серьезные христианские смыслы, и это как бы завершает очень интересную картину.

Этически же это выглядит следующим образом. Что, собственно, происходит с главными героями и с какими проблемами главные герои сталкиваются? Возможно, они вообще с этими проблемами, строго говоря, не сталкиваются; возможно, главный герой все это себе придумал, сам себе воображает. Итак, Джордж Колдуэлл, учитель; у него есть проблема: его не слушают ученики, ему кажется, что они его не слушают. На самом деле с точки зрения космического разума они его слушают. Самое интересное, что мальчик, который ему больше всего досаждал, некий Дейфендорф, которого он считал неспособным, он-то потом и станет таким же учителем, пойдет по его стопам. Джордж не видит реальность, он не видит, что дети его любят. Он иногда отчаивается. Когда дети ему говорят: да что вы, учитель, мы же вас любим, он отвечает: мне не надо, чтобы вы меня любили, мне надо, чтобы вы просто тупо сидели и повторяли то, что я вам говорю. Это говорит отчаявшийся человек. Будете плохо учиться — будете таким же, как я, нищебродом, который лохам преподает. Довольно горькие слова он говорит, хотя учит их действительно великой мудрости.

Он христоподобен, с одной стороны, с другой стороны — он отчаявшийся. Он узнает, что чем-то болен. Боль в романе является важным символом: это тоже некий божественный дар, это то, что дает тебе возможность почувствовать твое тело как тело. Пока у нас что-нибудь не болит, мы этого не замечаем: пока у нас идеальное зрение, мы не замечаем, что у нас есть глаза; как только зрение начинает падать и мы надеваем очки, мы понимаем, что у нас есть глаза. Пока у нас пальцы работают, мы не замечаем этих пальцев; когда у нас начинается артрит, мы очень хорошо знаем, что у нас есть пальцы, мы очень хорошо чувствуем свое тело. Так же, как пока жена не ушла, мы не помним, что у нас есть жена. Вот это очень важный момент. Это момент подарков, это момент знаков. Ты чувствуешь свое тело, боль дает тебе почувствовать твое тело, почувствовать, что у тебя есть внутренности, что ты не такой уж мятежный дух. То есть она немножко заставляет тебя смириться. Ты плоть, плоть недолговечна, плоть в конце концов исчезнет. Вот тебе какие-то знаки того, что она исчезает, ты все-таки плоть, ты должен это понимать, ты ограничен, да, ты являешься воплощением, грехопадение есть воплощение, по сути дела; грехопадение происходит регулярно, то есть всегда происходит. Вот это очень важный момент. И Джордж Колдэулл все время борется с этими противоречивыми психологическими состояниями.

Как в нем проявляется гордыня? Есть два состояния — это гордыня и смирение, других нет. Все многообразие наших человеческих чувств и переживаний сводится Апдайком к этому, к этим двум состояниям. Причем они не могут все время человека атаковать, каждую минуту они сменяют друг друга, показывает Апдайк очень тонко. Нет, человек испытывает разные эмоции: он ест, спит, пьет, занимается любовью, но всякий раз это череда этих состояний. Надежда может молниеносно смениться отчаянием, любовь к миру может смениться невероятным унынием и депрессией, что есть, в общем-то, проявление гордыни и греховности. Герой боится, что он заболеет, боится, что у него рак. Но выясняется, что рака у него нет, он принимает решение жить ради семьи. До этого у него нет этого желания. Ему хочется, чтобы все закончилось, он так устал от жизни; вот так забиться в себе, почувствовать эту боль и тихо-тихо умереть — это было бы так здорово. Но он принимает другое решение. Он принимает решение жить ради кого-то. Это очень важный момент — понимание того, что ты не одинок и что ты — часть замысла. Вот он приносит и показывает сыну портреты, говорит: это твой прадед, это дед, это я, это ты, и тут должен висеть еще портрет твоего сына. То есть ты звено в некой цепи.

У Питера Колдуэлла бунт как у всякого молодого человека, причем фрейдистский бунт против своего отца. Он осуждает отца за то, что отец неадекватно себя ведет, он его безумно любит, но при этом бунтует против него, так же как он бунтует против богов — против Зевса, против Зиммермана. Но в конце концов он говорит сам себе: ведь я, по сути дела, сын своего отца и больше ничто, я продолжение вот этого.

Но иногда в нем рождаются совершенно другие мысли: зачем жить ради другого? Он смотрит на свои картины и говорит: они бездарны. Ради чего мой отец отдал жизнь — чтобы я рисовал эти бездарные картины? Это проблематика смирения и гордыни, вот этих двух состояний. Но в состоянии смирения ты причащаешься жизни, повседневности; в состоянии гордыни ты изолируешься от этой жизни. Вот, собственно говоря, об этом нам рассказывает роман Джона Апдайка «Кентавр».

ЕЩЕ РАЗ ИСТОЧНИК