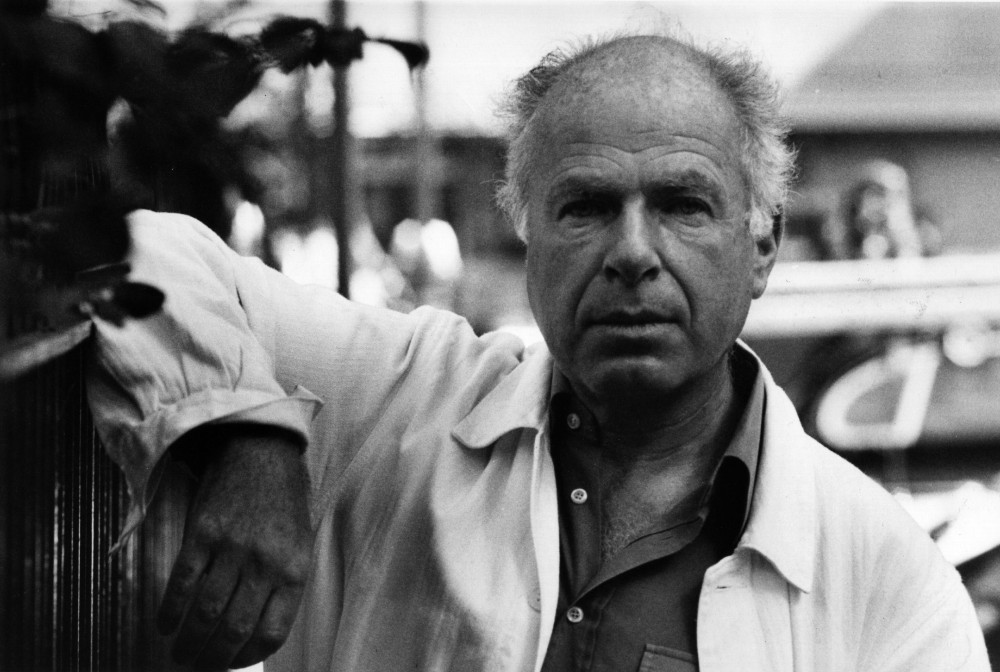

Его стали называть великим уже в шестидесятые годы. Спектакли Брука вошли во все учебники истории театра, в них играли великие актеры Пол Скофилд и Джон Гилгуд, он сотрудничал с Сальвадором Дали, спорил о природе театра с Гордоном Крэгом, Ежи Гротовским, Бертольдом Брехтом. У Питера Брука русские корни: его отец покинул Россию в 1907 году, а если бы он не сделал этого, то в нашей стране работал бы режиссер Петр Семенович Брук.

На фестивале Spielzeitevropa в Берлине с сэром Питером Бруком встретился Артур Соломонов и взял интервью — первое интервью Брука российской прессе за последние 10 лет (материал был опубликован в газете «Известия» в 2005 году)

Господин Брук, представьте, что к вам подошел человек, который не читал ваших книг, не видел постановок, а знает только, что вы больше шестидесяти лет занимались режиссурой, и спрашивает у вас: «Скажите, каким должен быть идеальный театр?»

Я бы сначала сделал большую паузу, а потом виновато ответил бы этому человеку: «Я могу вам рассказать только, каким не должен быть театр» (смеется).

Но, пробуя тот или иной театральный метод, уезжая в Африку или в Индию со своей театральной группой, вы все же представляли некий идеальный образ спектакля?

Все наши театральные поиски сводятся к тому, чтобы люди, сидящие в зале, ощутили реальное присутствие невидимого. Это очень просто звучит, и этого очень трудно достичь. Но затем люди и ходят в театр. Если бы они хотели просто развлекаться, театр давно бы перестал существовать, проиграв кинематографу и мощной индустрии развлечений. Порой присутствие невидимого в спектакле возникает спонтанно. Наша задача — разработать театральную технику, чтобы этот момент удержать, чтобы у нас появилась возможность его вызывать.

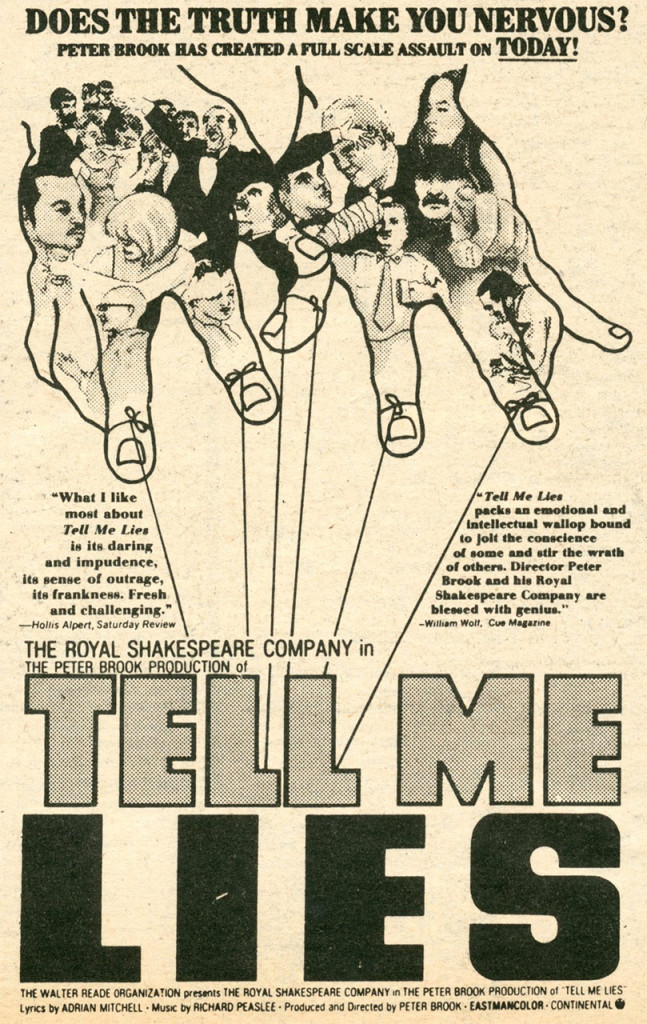

Спектакль «Мы», поставленный вами в 1966 году, был посвящен войне во Вьетнаме — зверствам американцев в этой стране, их вмешательству в чужую жизнь, иную культуру. Спектакль вызвал большой международный скандал. Потом вы сняли по этой постановке фильм «Лгите мне». Как вы думаете, на какое событие политической жизни современный театр непременно должен откликнуться?

Уже в шестидесятые годы, когда мы делали спектакль «Мы», политический театр стал невозможен. Ведь единственная цель политического театра — принести пользу обществу. А как это сделать, когда мировая ситуация столь сложна? Упрощать политическую жизнь, делить мир на врагов и друзей, плохих и хороших — просто глупость.

Сейчас можно поставить пьесу о России. Это было бы очень интересно. В этой пьесе следовало обнажить противоречия вашей страны. Но ни в коем случае нельзя показывать плохих олигархов и хороших президентов — это станет глупостью. Нужно охватить русскую жизнь в гораздо более широком аспекте, дать возможность высказаться самым разным людям.

Мы в Париже только что поставили «Великого инквизитора» Достоевского. Мы репетировали этот спектакль совместно с другим, который привезли в Берлин — «Tierno Bokar». В этом спектакле можно увидеть хороший и плохой ислам. Европейский зритель, смотря «Tierno Bokar», скорее всего думает: «Слава богу, что я христианин!» А потом публика может пойти на «Великого инквизитора» и узнать, что когда-то наша родная инквизиция была столь же ужасна, как современный исламский терроризм.

А политический театр в чистом виде был приемлем во времена Бертольта Брехта, в те наивные дни, когда можно было сказать, например, что капитализм — это плохо, а коммунизм — хорошо. Или наоборот.

Брехта можно уважать за то, что он великолепный драматург и режиссер. Но мораль его пьес столь проста, что его произведения оказываются неприспособленными к сегодняшней, крайне сложной ситуации. И возникает парадокс: если ты согласен с моралью пьес Брехта, если ты разделяешь его взгляд на мир, то не сможешь сделать хорошего спектакля по Брехту.

А политический театр по сути своей — сталинский. Есть большой герой, огромное зло, их борьба — и точка! Все, больше ничего не надо.

Ваш спектакль «Мы» мог быть актуален и сейчас, во время войны в Ираке.

Самый важный вопрос: что стоит за религиозной войной, которая идет сегодня, какие интересы — государственные или интересы каждого человека? Для политиков религия — инструмент, но и у каждого, кто ведет религиозную войну, есть очень объяснимые, человеческие причины. Каковы они? Что значит идти на смерть во имя Аллаха? Что стоит за религиозной ненавистью, яростью, за массовыми убийствами? Ответ на этот вопрос не может быть теоретическим.

Я ставлю новую пьесу, чтобы разбудить в публике сомнения. Надеюсь, что движение фигур на сцене, звук, тишина, текст — все это вместе повлияет на зрителя сильнее, чем пустые сводки новостей. А вопросы, которые решаются на телевидении, в газетах, не должны нас интересовать. Пусть этим занимается буржуазный театр.

«Премьера — это преступление против спектакля»

В самом начале своей режиссерской карьеры, в сороковые годы, вы выступили против буржуазного театра. Но закон искусства таков, что сначала режиссер протестует против буржуазного театра, а со временем становится его частью. Что вы делаете, чтобы противостоять этому процессу?

С приемами, которые мы когда-то использовали против буржуазного театра, произошла забавная вещь — теперь они являются его неотъемлемой частью. Приведу простейший пример. В пятидесятые годы в Англии буржуазный театр — комфортный, уютный, благопристойный — царил повсеместно. Я был членом группы театральных практиков, которые ставили целью шокировать публику — разрушать табу.

Когда я на Бродвее ставил спектакль «Марат/Сад», то впервые на этой сцене показал обнаженного человека. Это стало событием. А сейчас голые бродят стаями по сценам всего мира, и кого это удивляет? Может быть, кого-то, но совсем немногих. А меня удивляет другое: почему молодые режиссеры используют те приемы, которым уже пятьдесят лет и которые никого не впечатляют? Этому штампу больше полувека! Табу уже таких нет, а они все что-то разрушают и разрушают. Это не театр.

А что касается вашего вопроса — я продолжаю ненавидеть и сопротивляться сложившейся в традиционном театре системе работы, которая существует в России и Европе уже несколько веков: автор пишет текст, отдает его режиссеру, тот читает текст, идет к актеру, объясняя ему, как он должен играть. Потом — репетиции, на которых режиссер показывает актерам, что надо сыграть. А после этого актеры показывают публике, что они выучили за время репетиций. Все эти шаги — искусственны. В настоящем театре все это должно быть единым. Так организована работа в нашем Международном центре театральных исследований в Париже.

Но самая ужасная идея европейского театра — премьера.

Я делаю все, чтобы у меня не было премьеры в привычном понимании — то есть я не хочу, чтобы на мой спектакль пришли критики, какие-то важные люди. Премьера — это преступление против спектакля. Я видел, как много хороших постановок было разрушено из-за премьерной публики: из-за скоротечных суждений критиков, высокомерной реакции «важных» людей. Надо принимать премьеру как один из этапов в жизни спектакля — не как экзамен или финальную стадию работы. Мейерхольд говорил, что спектакль готов только, когда его сыграют пятьдесят раз. И это правда. Театр, в котором существует такое уродующее спектакль событие, как премьера, обречен.

Но тем не менее вы принимаете участие во всех фестивалях. А фестивальная публика в своем большинстве — как раз та, которую вы не признаете: это ценители, специалисты, режиссеры, критики.

Публика, приходящая на первые спектакли, — бесчеловечна. По-другому я не могу сказать. Я жду, когда схлынет эта волна, и придет другая. Спектаклю нужен контакт с разной аудиторией, поэтому я и привожу свои постановки на разные театральные форумы.

У каждого народа — разная исходная точка, с которой начинается контакт спектакля и публики. Если хочешь найти взаимопонимание с английской публикой, ты должен сделать так, чтобы в зале хохотали. Это самый элементарный уровень человеческого контакта, но в Англии публика настроена на смех.

А, например, в Германии ты должен поднимать актуальные политические проблемы. Ты должен либо поставить спектакль о современной политической ситуации, либо сделать вид, что говоришь о политике. А на самом деле говорить о том, что тебя интересует. Хотя ведь делать политический театр проще простого: например, можно на пресс-конференции президента установить камеру таким образом и показывать его в таком ракурсе, что это будет почти революция (смеется).

Когда вы произносите слово «культура», вы словно ставите его в кавычки. Почему вы говорите об этом с иронией?

Существенная часть безумия нашего мира заложена в слове «культура». Честно вам скажу, я ненавижу это слово. Если ты начинаешь сравнивать культуры, оценивать их — это начало расизма. Каждый считает — сознательно или бессознательно — что культура, к которой он принадлежит, лучшая. Все люди — пленники идеи культуры. Но каждая культура — неполна, несовершенна. Все культуры — русская, немецкая, английская, китайская — часть мировой культуры, которая никому из нас неведома.

Вам нужно было изрядно попутешествовать, чтобы понять изначальное равенство всех культур?

Когда я был школьником, мне сказал учитель: «Твоя школа — лучшая школа в стране». Я уже тогда понимал, что это чепуха. Потом, когда я подрос, наступил следующий этап: мне сказали, что моя страна — самая лучшая. Как я мог реагировать?

«Идите в горы, на Север, в самый конец России!»

Отвлечемся от театра. В своей книге «Нити времени» вы описываете, что в детстве слышали, как в соседней комнате ваши родители спорят ночи напролет по-русски…

Да, русский язык мне кажется очень близким. Порой возникает ощущение, что я все понимаю, когда слышу, как говорят русские. Но это, конечно, иллюзия. Вот, когда я отвечал на ваши вопросы, вы несколько раз сказали тихо (говорит по-русски) «понимаю». И я вас тоже понял! (смеется).

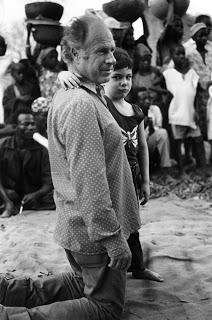

В начале семидесятых вы отправились с небольшой группой актеров в Африку. Столкнувшись с публикой, которая никогда не знала театра, вы получили возможность подвергнуть сомнению все, из чего состоит привычный театр, — устройство сцены, взаимоотношения актера и персонажа, контакт с публикой, наличие фиксированного текста. Это, возможно, был самый значимый в семидесятые годы прошлого века контакт разных культур на неофициальном уровне. Что бы вы посоветовали современному молодому режиссеру, который хочет понять первоосновы театра, заняться театральным экспериментом? Ему тоже нужно куда-то уехать?

Иногда меня спрашивают: почему у вас нет своей театральной школы? Я думаю, самая лучшая школа для молодого режиссера — создать свою группу и отправиться в путешествие. Куда угодно, далеко от театра, к которому мы привыкли, от театральных институтов, фестивалей и наград… Уехать от этой машины по производству спектаклей. Идти в горы, на Север, в самый конец России! (смеется). Неважно куда — главное найти зрителей, не зараженных театром, не знающих точно, что и как должно быть в спектакле, а потому не оказывающих пагубного влияния на вашу работу.

В Африке мы столкнулись с неискушенным зрителем, но совсем не примитивным. Выступая перед совершенно новой, не знающей театра публикой, молодой режиссер должен начать исследования. Начинать надо с импровизации. Режиссер должен найти тему, которая соединит его с людьми, с которыми он хочет найти контакт.

Представьте: вы едете на Марс со своей группой и показываете марсианам «Вишневый сад». Не надо удивляться тому, что это вызовет непонимание. Нужно найти общую художественную территорию с «марсианами». Это — превосходная тренировка режиссерских способностей. Пусть даже на Марсе окажутся одни роботы — режиссер все равно должен найти с ними контакт.

Нет лучшего способа сделать себя более гибким, а свои приемы более простыми и одновременно изощренными.

Итак, отношения с аудиторией, не знающей театра, установились. И возникает основная проблема: они не смогут развиваться дальше с помощью улыбок, дружеских жестов и даже песен. Нужен более радикальный шаг для развития отношений между новой аудиторией и актерами. И вскоре должно возникнуть самое главное: синтез смысла рассказываемой истории и человеческого тела. Режиссер должен чувствовать, какой ритм разговора приемлем для этой аудитории, какие образы. Если ты развиваешь действие слишком быстро — потеряешь контакт с публикой.

И каждый раз, встречаясь с новой аудиторией, молодому режиссеру придется решать вопросы текста, тона, звука, музыки, движения актеров в пространстве. Это — лучшая режиссерская школа.

Молодой режиссер не имеет права быть безработным. Режиссером никого не назначают, ты сам себя назначаешь режиссером. Если молодой режиссер ноет, что у него нет театра, что государство не дает денег на постановки — он просто не режиссер. Он ведь всегда может собрать небольшую группу, заразить людей своей энергией, своим пониманием театра. И тогда можно начинать играть где угодно, в каких угодно условиях. Вот мы с вами сидим в кафе — стоит стул, стол, на столе чашки кофе. Это — декорации будущего спектакля. Все — можно начинать играть! Надо начинать с того, что есть, что у тебя перед глазами, а не ждать каких-то особенных условий или помощи от государства.

(Питер Брук вдруг заинтересовывается книгой, которая лежит на столе. Это издание его труда «Пустое пространство» на русском языке, которое я перелистывал перед интервью. Он берет книгу в руки, начинает по складам читать на русском: «Пу-стое… про-стран-ство… А! О’кей!» Углубляется в свою книгу так основательно, что приходится несколько раз повторять следующий вопрос.)

«Во всем виноват Станиславский»

Великий польский режиссер Ежи Гротовский, беседуя с вами, сказал: «Мои поиски основаны на режиссере и актере, ваши — на актере, режиссере и зрителе. Такой путь возможен, но для меня он слишком извилист». За время вашей более чем шестидесятилетней театральной практики у вас не возникало мысли, что Гротовский прав, что ваши театральные идеи могли бы найти более полноценное воплощение, если бы вы развивали их где-нибудь вдали от публики? И допускали бы на спектакли только посвященных.

Я не занимаюсь реализацией своих идей! Это омерзительная вещь — когда режиссер начинает заниматься идеями. Это не входит в его профессию. Такая дурная практика началась в начале XX века, когда в России и Германии режиссер стал настоящим властителем сцены. В этом виноваты Константин Станиславский и Макс Рейнхард.

Потом режиссерский диктат стал привычным. Режиссер-диктатор — это плохо, но совсем ужасно, когда он еще и пишет пьесы. Тогда самое ценное в театре уничтожается. Вместо полифонии, богатого сочетания разных индивидуальностей мы получаем усеченный, плоский взгляд на мир. Зато кто-то воплотил свою идею.

Если тебе кажется, что у тебя есть какие-то идеи, о которых обязательно должны знать другие люди, — пиши книгу, стихи, или снимай фильм. Фильм — это действительно дело одного человека. Режиссер здесь — автор. В театре у режиссера совсем иная задача.

Его цель, как я уже говорил, — дать жизнь невидимому. Для этого ему необходимы другие люди, долгий период контакта с ними, долгие репетиции, в процессе которых режиссер не подавляет актеров, а позволяет проявиться их личностям наиболее полноценно.

Режиссеру необходимы другие люди. Вот сейчас я говорю с вами, и это мне помогает более ясно выразить свои мысли: это намного эффективнее, чем если бы я думал про себя.

Режиссеру нужен актер, актеру нужен партнер. И получается группа. Посмотрите на химические процессы: появляется в пространстве какая-то клетка и начинает провоцировать другие, притягивать их к себе, срастаться с ними. Это и есть режиссер. Энергия режиссера (не идея, а энергия — это гораздо шире и мощнее) может найти выражение только через группу людей. Его энергия может умножиться только с помощью актеров. А когда приходит публика, его энергия снова умножается многократно.

Это как приготовление чая: нужна вода, заварка и огонь. Конечно, можно делать чай с помощью холодной воды — но это совсем другой чай.

Отношения с публикой должны развиваться постепенно, чтобы у зрителей и актеров возникло единое переживание. Не идея, не месседж, а именно переживание! Мысль возникнет потом. Мысль и переживание должны соединиться. Если спектакль построен на идее — зачем он нужен? Лучше пойти на лекцию в университет или прочитать научную книгу. Если же спектакль построен только на эмоции — он тоже немного стоит. В этом случае гораздо большие потрясения мы можем испытать на рок-концерте. Мысль и переживания должны соединиться в спектакле.

Но случай Гротовского уникален. Ежи Гротовский — великий человек. Он учился в ГИТИСе в Москве и испытал огромное влияние системы Станиславского. А неофициально на него влиял Мейерхольд — в те годы, когда Гротовский учился в Москве, театральный опыт Мейерхольда был запрещен. Гротовский поставил целью соединение этих двух великих театральных систем. Но постепенно Гротовского больше стало интересовать духовное развитие актера, чем собственно театральный поиск. Я думаю, что он не мог уйти от театра, потому что в атеистической стране нельзя было создать монастырь. Плюс к тому — он не мог жить и работать уединенно. Поэтому он выбрал такую форму существования, которую не назовешь ни театральной, ни религиозной.

Техника Гротовского была использована людьми театра, но интерес Гротовского сосредотачивался на духовном пути. Чтобы использовать его открытия, нужно следовать его жизненным принципам. Его работа с каждым годом становилась все более неповторимой. Он занимался религиозным поиском, а вокруг него были люди, которые поклонялись ему как режиссеру. Ему публика была не нужна. Он нуждался в интимности, которая возникает лишь при монастырском укладе. Его работа была намного глубже, чем поиски Станиславского, Мейерхольда, Арто. Он пошел дальше всех великих режиссеров XX века.

Сейчас театральная ситуация даже лучше, чем тогда, когда я начинал работать режиссером: молодой постановщик может брать от всех — от Мейерхольда, Станиславского, Арто, Гротовского, от кого угодно. Но ни в коем случае не подражать никому, не пытаться имитировать чей-то стиль.

В ваших книгах вы тоже говорите о возможности использования всех театральных систем, не отдавая предпочтения ни одной из них, не создавая свою.

Я вообще не склонен считать, что обладаю какой-то истиной, и не думаю, что кто-то из создателей великих театральных практик этой истины достиг. Есть просто разные способы приближения к ней. Если бы мы могли посмотреть, например, спектакли-шедевры пятидесятых, они показались бы нам чудовищными.

Театр — это место встречи между идеалом и практикой. Ты всегда работаешь в средних условиях, со средними людьми, и сам ты — средний. Но все мы стремимся достичь идеального уровня, понимая, что он недостижим.

Если даже самые симпатичные и талантливые люди делают коммерческий театр и хотят за пять репетиций создать хороший спектакль — это невозможно. Но другой вариант — театра как священнодействия, где репетиции идут десятилетиями, куда пускают только каких-то особо подготовленных зрителей, — абсурден, он противоречит идее театра.

Словом, нужно исходить из реальной ситуации, руководствуясь идеальным. Ты должен стоять на земле и понимать, например, что у тебя должны быть деньги, чтобы иметь возможность заплатить очень хорошему актеру. Вот так, в противоречиях, проходит наша работа. И поэтому я, который только что ругал саму идею премьеры, могу ее похвалить: порой день премьеры — хорошая вещь, потому что организует работу. Ведь спектакль когда-нибудь должен быть готов (смеется).

Может ли театр конкурировать с телевидением и кино и должен ли он это делать?

Влияние кино и телевидения на людей очень велико. Этот факт словно освободил театр от ответственности. Но, я думаю, если бы до сих пор не было кино и телевидения, может быть, театр пошел по тому же неверному пути, по которому двинулось телевидение и большая часть кинематографа. Видя перед собой дурной пример телевидения и кино, театр должен еще яснее осознать свое место в современном мире и свою ответственность.

Театр способен разбудить фантазию зрителя не с помощью стереотипов. Если я иду в театр и вижу там фотографию, например, катастрофы, произошедшей 11 сентября в Америке, не думаю, что у меня возникнет настоящая эмоциональная реакция. А если кто-то в нужный момент на сцене скажет необходимое слово — может быть, у нас появится шанс почувствовать, какая ужасная трагедия случилась 11 сентября и как переменился наш мир после нее.

Какое самое большое разочарование в вашей жизни?

Меня не интересует прошлое в этом отношении. Каждый день мы испытываем какое-то разочарование. Это жизнь. Но вглядываться в пережитое и проживать заново какие-то события? Зачем? Я не смакую свое прошлое.