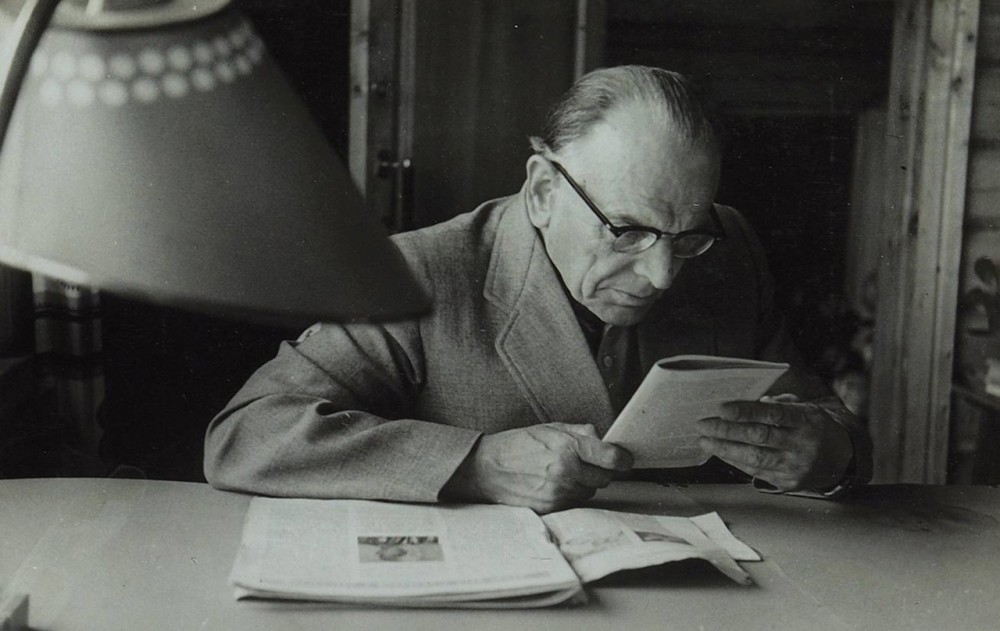

Безупречный стиль, конвертное письмо и круто сваренный психологизм: почему Паустовский — крайне современный автор

Паустовский — не Пришвин

«Я обещал одной газете написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом „статья“, очень трудно и, пожалуй, почти невозможно… И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то „чувство Чехова“, которое я не могу еще точно определить» (К. Г. Паустовский, «Золотая роза»). Взявшись за текст про Паустовского, я столкнулся с похожей проблемой. А пиетет, испытываемый к фигуре писателя, только усложняет задачу. И все же расскажу о своем Паустовском с одной-единственной целью: показать, перефразируя Мариэтту Шагинян, что жить все-таки легче, когда у тебя есть Паустовский.

Я часто хожу по городу с книжкой в руках, потому что не люблю сумок. Любопытно, что на ту или иную книгу знакомые реагируют по-разному. Отдельный случай — томик Паустовского. Заметив фамилию автора, эти самые знакомые, — а большинство из них далеко не чуждо миру культуры — обычно произносят примерно такую фразу: «Паустовский? Хм. Ну да, ты такое любишь».

Скорее всего, они просто убеждены, что Паустовский — школьное чтение про природу, которое к великим достижениям мировой культуры ХХ века не имеет никакого отношения. Большинство из них, конечно же, не видят разницы между ним и Пришвиным. Но дело не в том, что я не умею подбирать знакомых, а в том, что за последние десятилетия произошла странная переоценка ценностей, коснувшаяся многих советских авторов — и не в последнюю очередь Константина Георгиевича Паустовского.

Знаменитая история о том, как Марлен Дитрих стояла на коленях перед писателем на сцене ЦДЛ, несомненно, интерпретируется нашими современниками исключительно как фанаберия великой певицы, а не как реальная расстановка сил в мире искусства. Тот факт, что Паустовский четырежды номинировался на Нобелевскую премию, тоже рассматривается как политические подковерные игры Запада и Востока. О том, что переводами Паустовского на французский занималась секретарь Матисса Лидия Делекторская (она же была инициатором приезда автора в Париж), вообще не всем известно. В польской «Википедии» Паустовский и вовсе значится как автор для детей и подростков. О том же свидетельствует и «хит для своих» «Паустовский, Бианки и Пришвин» петрозаводской группы «Громыка». И если ансамбль таким образом удачно определяет заповедную зону действия, то сам факт занесения великого писателя в гетто природоведения по-настоящему страшен.

Стилистическая простота и пиратская романтика

Когда мне в 2000 году пришлось впервые попасть в редакцию «Гудка» в Вознесенском переулке, я сразу же обратил внимание на галерею портретов именитых авторов газеты: Олеша, Ильф, Петров, Бабель, Зощенко, Катаев, Грин и, конечно же, Паустовский. Тогда, с завистью глядя в их лица, я тоже считал, что Паустовский — это про природу. Но очень скоро прочитал три тома из «Повести о жизни»: «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книгу скитаний». Три кирпича литературных баек из жизни 1920–1930-х годов — настоящий клад для любого филолога. По ним можно изучать культурную жизнь того времени.

Поражало в них несколько вещей. Во-первых, какой же грандиозный звездопад случился тогда: десятки мощнейших авторов закаляли сталь, рубили породу и держали строй. Они были пионерами. Во-вторых, интонация Паустовского, сочетавшая в себе стилистически выверенную простоту и пиратскую романтику. Ну и фигура автора, который присутствовал везде и всегда, но был при этом каким-то полупрозрачным: чтобы лучше слышать и видеть. Сам Паустовский писал об этом времени так: «Наши потомки будут, конечно, завидовать нам, участникам и свидетелям великих переломов в судьбе человечества» («Беспокойная юность»). И я, конечно, завидовал.

Будучи в Одессе, мы с товарищем решили зайти в дом-музей писателя. Явно соскучившаяся по посетителям смотрительница заметила в наших взглядах искренний интерес и тут же провела для нас стремительную — в одесском стиле — экскурсию. Вскоре мы поймали себя на том, что многие истории мы как будто уже знали, но сейчас они были рассказаны с некоторыми сюжетными отклонениями. И дело не в том, что смотрительница что-то путала. Просто «Повесть о жизни» — а мы знали эти истории в первую голову именно по ней — не воспоминания в чистом виде. Паустовский писал книгу, где, конечно, жизнь и творчество являются равноценными компонентами авторского метода, но при этом подчинял воспоминания художественному замыслу.

«Большинство ссылается на свое исключительное пристрастие к правдивости, полагая, что писательство — это вранье. Они не подозревают, что факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением некоторых характерных черт, факт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол» («Кара-Бугаз»).

Брутальные образы, приключения и великолепный русский язык

Неоправданное занесение Паустовского в своеобразное гетто, по сути, исключает восприятие его творчества как современного ХХ веку. Но возьмем, к примеру, его этапное произведение «Кара-Бугаз». Описывая мертвейшую точку планеты, наводившую ужас на путешественников в течение нескольких столетий, автор использует такие шершавые и неуютные краски, что ты кожей ощущаешь подавляющую неприкаянность места. При этом каждая глава в первой половине книги сработана в разной стилистике, а главный герой появляется только во второй. Настолько странно сбалансированная композиция и запускает двигатель этого сверхсовременного производственного романа, который читается как приключенческая литература и не уступает по брутальности образов текстам Платонова.

Выдающимся экспериментом с приключенческим жанром остается его ранний роман «Блистающие облака». Тут есть все: отчаянное одиночество, южная романтика, сутенеры, сумасшедшие, драка в пивной, наркотики, убийство утюгом, стрельба, китайский мокрушник и даже американский шпион! Впрочем, подчиняется весь этот остросюжетный хоровод двум константам: «воздушному флоту и литературе». «Блистающие облака» — это литературоцентричный детектив с круто сваренным психологизмом и мощнейшими диалогами, достойными мгновенной экранизации. И мне до отчаяния непонятно, почему эта книга не лежит у изголовья всего молодого поколения нашей страны.

Многим произведениям Паустовского свойственно «конвертное письмо». Автор упаковывает в них реальные и вымышленные документы, письма, рассказы в рассказе — зачастую опережая высоколобых европейских коллег с их «текстом в тексте». А еще Паустовский — мастер изображения психологических пограничных состояний. В «Блистающих облаках» — это кокаиновая истерика ростовской проститутки. В «Кара-Бугазе» — ежедневные затемнения разума у геолога Шацкого. В «Броске на юг» — описания подступающих галлюцинаторных приступов малярии у лирического героя.

Включение в школьную программу пейзажной прозы писателя, сослужившее ему в итоге дурную службу, на самом деле было попыткой канонизации его как стилиста. И стиль его действительно безупречен: чтение любой книги Паустовского — это погружение в великолепный русский язык. Для меня же есть две критично высокие точки Паустовского: «Созвездие гончих псов» и глава «Стужа» из «Книги скитаний». В обоих случаях автор немыслимым образом увязывает внутренний отчаянный психологизм героев с внешними вроде бы малорифмующимися событиями: атакой франкистов на горную обсерваторию в Испании и смертью Ленина. И в каждом тексте есть емкие строчки, заставляющие меня вытаращенно смотреть на мир:

«Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть»

или:

«Человек не может быть один. Если он один, то только по собственной вине. Только поэтому».

Путешествия и — все-таки любовь к природе

Проза Паустовского обладает еще одним магическим свойством. Про какую бы точку на карте он ни писал, туда начинает тянуть, как пса на охоту. Так я попал в ту же Одессу, Петрозаводск и Старую Рузу. И это свойство отнюдь не случайно. Сам Паустовский не раз отмечал важную роль попутчика («Блистающие облака») и спутника («Кара-Бугаз»), а его книги — величайшие спутники в любом путешествии.

Однажды, начитавшись Паустовского, я не выдержал и рванул в ту самую Мещеру, деревню Солотча, где находится еще один дом-музей автора и знаменитая тропа Паустовского. Там я поселился в заповедном пансионате, бродил среди корабельных сосен и наблюдал с высокого обрыва за течением реки. Да-да, Паустовский и правда великий мастер описания природы. Даже Михаил Михайлович Пришвин писал в своих дневниках, что, не будь он Пришвиным, хотел бы писать как Паустовский. Но не нужно думать, что любовь к природе последнего была своего рода эскапизмом или привычкой к этюдам. «С детских лет одна страсть завладела мной — любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких» («Беспокойная юность»). Писать так и столько про природу посреди бушующего ХХ века — смелый и неочевидный шаг для автора подобного уровня.

ЕЩЕ РАЗ ИСТОЧНИК