Жизнь и творчество Генриха Гейне

Узы дружбы, пыл сердечный,

Философский камень вечный —

Я их славил, как и вы,

Но сыскать не смог, увы!

Генрих Гейне

Генрих Гейне был одним из тех писателей, которых всегда мало, но в которых всегда есть потребность, — он считал, что никогда нельзя быть скучным. Все, что он писал, было пленительно, иногда возмутительно и часто ослепительно. Гейне, который родился в 1797 году и умер в 1856 году, писал стихи, пьесы, критические статьи, эссе, художественную прозу, путевые очерки и журнальные статьи. И во всем этом чувствуется страсть и остроумие — не самая обычная комбинация. «Я всей душой ненавижу двусмысленные слова, лицемерные цветочки, трусливые фиговые листки» . Он считал себя, и небезосновательно, последователем Аристофана, Сервантеса, Мольера. Мэтью Арнольд назвал Гейне «важнейшим немецким продолжателем и наследником Гёте в самом важном направлении деятельности <…> в качестве “воина, сражающегося за свободу человечества”».

Джордж Элиот, еще одна великая представительница Викторианской эпохи, писала о Генрихе Гейне:

Он был одним из самых примечательных людей своего времени: не эхо, а настоящий голос <…> превосходный поэт, который облек наши чувства в дивную песню; юморист, который прикоснулся к свинцовой глупости золотой волшебной палочкой искусства — и озарил своей солнечной улыбкой слезы людей; острослов, владеющий самыми горячими орудиями сатиры; художник слова, который лучше Гёте показал возможности немецкой прозы; и — невзирая на все брошенные ему обвинения, истинные и ложные, — друг свободы, который говорил от лица людей мудро и смело.

На Гейне сбылось китайское проклятие — он жил в интересное время. Он родился, когда Наполеон, которым он в юности восхищался и в детстве однажды видел проезжающим на коне по улицам Дюссельдорфа, начинал завоевывать свою империю. Он дважды встречался с Гёте. Он был знаком с Карлом Марксом, который восхищался его поэзией больше, чем сам Гейне, и в конце концов он сам отдал дань уважения политике Маркса. Он был другом Бальзака и, возможно, любовником Жорж Санд. Он пережил две революции — Июльскую революцию 1830 года и революцию февраля 1848 года. Он был жертвой цензуры при Меттернихе — ордер на его арест был выписан в Пруссии в 1835 году — пользовался французской свободой слова и стал писателем, параллельно доносившим властям обеих этих вечно противоборствующих стран друг о друге.

Ни один народ не заслужил одобрения Гейне. Англичан он считал самодовольными и лишенными вдохновения, а саму Англию — погубленной торгашеским духом. Он полагал, что секрет превосходства англичан в политике «состоит в том, что у них совершенно нет воображения» . Его родная Германия была для него «страной мракобесов», где патриотизм «заключался в ненависти к французам, в ненависти к цивилизации и либерализму» , а у немцев — «рабство — в нем самом, в его душе» . Французы, конечно, могут быть «самым остроумным и самым героическим из всех народов» , но французские стихи были для него «рифмованной тепленькой водицей» , а «Марсель — это Гамбург по‑французски, а я не выношу его даже в лучшем переводе». Америку, где он никогда не бывал, он называл «огромной тюрьмой свободы <…> где дико властвует самый отвратительный тиран — чернь!» , а «все люди там равны, все грубияны <…> За исключением, правда, нескольких миллионов, у которых черная или коричневая кожа и с которыми обращаются как с собаками!»

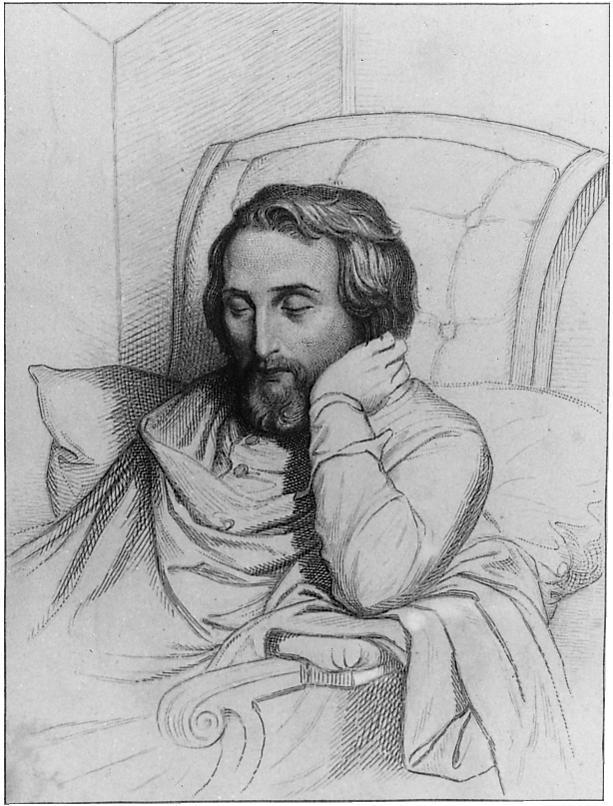

В мае 1848 года Гейне слег в постель в своей парижской квартире, и с встать с нее ему было уже не суждено — эту постель он впоследствии называл «матрацной могилой». Он провел последние восемь лет жизни, обездвиженный тяжелой болезнью спинного мозга, которая вызвала паралич ниже грудной клетки и слепоту на один глаз. Другим глазом он видел, только если поднимал веко пальцем. Он страдал от судорог, пульсирующей головной боли и мучительного кашля, от которого помогали только опиум и морфий. Добавьте к этому мучения, связанные с медициной XIX века. Но во время тяжкой болезни страсть Гейне к литературе не ослабевала — лучший сборник его стихов «Романцеро» и множество других произведений были написаны в «матрацной могиле».

Гейне как мыслитель не был особенно глубок или оригинален. Он скорее поверхностно участвовал в философских и теологических спорах. Он не совершил ничего, что напрямую повлияло бы на политику его времени. В прозе его талант был прежде всего сатирическим и полемическим. Он легко заводил врагов и без особенного труда сохранял их. Его стихи могли быть лирическими и живыми, а могли быть грубыми и скабрезными. Но что бы плохого ни говорили о Гейне, все, что могло бы погубить репутацию любого другого писателя, не делало его менее великим. Его дух, сияющий во всех его творениях, был неукротим.

Рассуждая о пространном эссе Гейне «К истории религии и философии в Германии», исследователь Й. П. Штерн писал, что «Гейне не обладал ни научным багажом, ни желанием написать нечто, под чем подписался бы респектабельный историк». Но, добавляет Штерн, «столь многое из этого правда и так много в книге блестящих, кажущихся очевидными и при этом весьма неожиданных мыслей, — что в ней содержится больше истины и здравого смысла по поводу некоторых важных аспектов немецкой истории и культуры, по поводу немецкого духа, чем в любой другой известной мне книге, — и все это сказано косвенно, недомолвками, и одновременно открыто, в величественном риторическом стиле». По поводу очерков Гейне Штерн говорил, что «только Ницше обладал сопоставимой силой». Сам Ницше считал Гейне величайшим лирическим поэтом Германии.

Гарри Гейне — так его звали до того, как к нему пришла слава, был старшим из четверых детей мелкобуржуазной еврейской семьи из Дюссельдорфа. Еврейство их было скорее сентиментального, чем религиозного свойства. Отец Гейне Самсон, обаятельный жулик, торговал тканями и в итоге разорился. Его дядя Соломон, гамбургский банкир, считался одним из богатейших людей в Германии — и немалую часть жизни Гейне с переменным успехом пытался заставить дядю материально поддерживать свою карьеру. Лучший биограф поэта Джефри Л. Сэммонс пишет, что Гейне «имел оплачиваемую работу всего шесть месяцев за всю жизнь».

Большое влияние в ранние годы жизни Гейне оказывала на него мать. У нее были большие планы на старшего сына, ни один из которых не осуществился. Сначала она думала, что он может сделать карьеру дипломата, затем банкира. Дядя Соломон устроил его в собственный текстильный бизнес. Русская пословица гласит, что «поэт всегда обманывает хозяина» — в случае Гейне это правда наполовину, потому что Гейне не обманывал дядю, но, рассчитывая на прибыль, чуть не разорил его. Он не обладал ни вкусом, ни тем более талантом к коммерции. Следующим шагом стало изучение права. Гейне занимался историей римского права и немецкой юриспруденцией в университетах Бонна, Берлина и Гёттингена и ужасно скучал. «У римлян, наверное, не осталось бы времени для завоевания мира, если бы им сначала пришлось изучать латынь», — писал он позднее о преградах, лежащих на пути к овладению этим языком . Юристом Гейне тоже не стал.

В 1825 году Гейне крестился в протестантизм, поскольку в то время в Пруссии евреям не разрешалось заниматься юриспруденцией, работать в университете и многое другое. Он назвал свое крещение «входным билетом к европейской культуре» , хотя впоследствии замечал, что «если бы в протестантской церкви не было органа, то она и вовсе не была бы религией» , и выражал сожаление, что позволил себе креститься, пусть даже для виду.

В Бонне Гейне повстречался с Августом Вильгельмом Шлёгелем, одним из крупнейших немецких литературных критиков той эпохи, который посвятил его в теорию романтизма и многому научил его в области немецкой поэтики, редактируя его юношеские стихи. В Берлине он слушал лекции Гегеля и вспоминал позднее, как тот рассуждал о Боге и богах и «боязливо оглянулся, но тут же как будто успокоился, когда заметил, что за ним стоял всего только Генрих Бер, подошедший, чтобы пригласить его на партию виста» . Позднее он называл Гегеля «кругосветным путешественником в мире духа, бесстрашно проникшим до северного полюса мысли, где во льду абстракции замерзает мозг» . Только после длительных размышлений Гейне пришел к выводу, что достиг истинного понимания гегелевской мысли — и отверг ее. Среди многочисленных анекдотов он любил рассказывать, что, лежа на смертном одре, Гегель якобы сказал: «“Только один меня понял”, но тотчас вслед за тем раздраженно прибавил: “Да и тот тоже меня не понимал”» .

Несмотря на неудачи в заурядных профессиях, Гейне всегда твердо верил в свой поэтический гений. Первая слава пришла к нему после выхода первого сборника — «Книги песен», стихотворения из которого получили широчайшую известность, будучи положены на музыку, в том числе такими композиторами, как Роберт Шуман, Франц Шуберт и Феликс Мендельсон. (По некоторым оценкам, ранние стихи Гейне стали источником не менее 2750 музыкальных произведений.) До этого Гейне называл поэзию «прекрасным, но второстепенным делом» и вскоре обратился к прозе, хотя большую часть жизни он писал и то и другое одновременно. В отличие от Т. С. Элиота, у Гейне поэтическая слава придавала дополнительный авторитет прозе.

Й. П. Штерн описывает его прозу как «уникальное сочетание юмора вечного балагура с изящным интеллектуальным остроумием гостя за идеальным столом для почетных гостей». Стерн писал, что «легкость касания, непринужденная чуткость медиума, быстрота наблюдений и мелодраматичные грани выразительности Гейне <…> совершенно беспрецедентны в анналах немецкой прозы». Венский журналист и острослов ХХ века Карл Краус критиковал прозу Гейне за некую новую неформальность и писал, что Гейне «развязал корсаж немецкого языка до такой степени, что теперь любой чиновник может ласкать ее грудь». Эрнст Павел, автор великолепной книги о последних годах жизни Гейне, которая называется «Умирающий поэт», справедливо считал, что «поэзия приносила Гейне славу, а проза — известность».

Описывая в своих «Мемуарах» юношеский поцелуй, которым он обменялся с дочерью профессионального палача, Гейне замечает, что «в это мгновение во мне вспыхнули огни тех двух страстей, которым я посвятил всю свою последующую жизнь: любовь к прекрасным женщинам и любовь к Французской революции» . Женщины для Гейне были объектом одновременно желания и презрения; он то превозносил их, то поносил — а иногда и то и другое одновременно. Луис Унтермайер в предисловии к переводу стихотворений Гейне цитирует две остроты поэта о женщинах: 1) «Я совсем не хочу сказать, что женщины лишены всякого характера. Упаси Б‑г! Наоборот, у них ежедневно новый характер» и 2) «Женщины способны делать нас счастливыми всего только на один лад, в то время как у них имеется тридцать тысяч способов сделать нас несчастными» .

Страдания неразделенной любви — главная тема ранней поэзии Гейне. «Madame, — однажды сказал он, — кто ищет моей влюбленности, должен третировать меня en canaille» . Долгое время его главной неразделенной любовью считалась кузина Амелия — старшая из двух дочерей состоятельного дяди Соломона. В своем биографическом очерке «Ускользающий поэт» Джеффри Сэммонс убедительно опровергает эту теорию. Возможно, Гейне интересовался Амелией, а позднее и ее младшей сестрой Терезой, но его, скорее, привлекали деньги их отца, чем их красота или великодушие. Соломон Гейне поддерживал племянника Гарри всю жизнь; после его кончины содержание — которого, по мнению Гейне, никогда не хватало — продолжал выплачивать сын Соломона Карл.

Что касается разделенной любви в жизни Гейне, то о ней известно немного. Он был красив. На большинстве рисунков и живописных портретов, на которых он чаще всего представлен в три четверти, он похож на своеобразного еврейского лорда Байрона, только нос подлиннее и хромоты нет. В юности Гейне подражал Байрону и в поэзии, и в революционных устремлениях. В берлинских салонах его считали немецким Байроном.

Многие стихи Гейне, где не говорится о неразделенной любви, посвящены теме былых возлюбленных, которые оказались разочарованием. Вот характерное четверостишие:

Китти вянет! Эти щеки

С каждым днем теперь бледней.

И перед ее кончиной

Я расстаться должен с ней .

Все же, как считает Эрнст Павел, «истинная любовная жизнь Гейне представляется гораздо менее экстравагантной, чем ему хотелось, чтобы думала публика, — примечательная скрытность».

Лучшие стихотворения Гейне — сатирические, например о том, насколько Германия далека от Рима эпохи Брута. Другие — пророческие, например, в трагедии «Альманзор» есть строки как будто о Гитлере: «Там где книги жгут, там и людей потом в костер бросают» . По словам З. З. Правера, «он был способен уловить в своей эпохе тенденции, которые получат полное развитие лишь целое столетие спустя».

Гейне писал и эротические стихи, порой на грани непристойности. Вот, например, две строфы из его «Песни Песней»:

Распуколки розовые грудей

Отточены, как эпиграмма,

И несказанна цезура та,

Что делит груди прямо.

Плавные бедра выдают

Пластика‑маэстро;

Вводный период, закрытый листком, —

Тоже прекрасное место .

Не смущала его и откровенная грубость, примером чему служит стихотворение «Кастрат»:

Кричат, негодуя, кастраты,

Что я не так пою.

Находят они грубоватой

И низменной песню мою .

В возрасте 37 лет Гейне вступил в брак, который, в отличие от недоказанного романа с Жорж Санд, точнее всего было бы назвать невероятным. Он женился на 19‑летней продавщице Кресанс Эжени Мира. Эта француженка едва умела читать. В письме к матери Гейне писал: «Будь она поумнее, я бы меньше волновался о ее будущем. Что еще раз демонстрирует, что глупость есть Б‑жий дар, потому что вынуждает других заботиться о тебе». Матильда, как он ее называл, никогда не читала его сочинений, не очень понимала, что ее муж — известный писатель, и не знала, что он еврей. Попытки Гейне переделать свою жену в духе Генри Хиггинса, образовать и развить ее, очевидно, не увенчались успехам. Он не был уверен в ее верности и волновался, что с ней станет после его смерти. Она оставалась с ним все годы «матрацной могилы», и это была самая странная пара, которую только можно себе представить.

«Проблема с Гейне, — писал Эрнст Павел, — заключается в том, что ни одному его утверждению нельзя верить». Все в нем сложно, странно и неоднозначно. По словам редактора сборника статей, посвященных творчеству Генриха Гейне, Роберта К. Голуба, «Гейне — ненадежный источник информации о Гейне». Теофиль Готье, Сент‑Бёв, Жерар де Нерваль — все они говорили о противоречивом характере Гейне. Вот что пишет об этом Луис Унтермайер:

Немец, который мечтал о великой Германии и жил далеко от родины, проведя большую часть жизни во Франции. Гордый еврей, который стал протестантом и женился на католичке после того, как прожил с ней семь лет вне брака… Самый нежный из поэтов и одновременно один из самых горьких и скабрезных; урожденный романтик, который продемонстрировал призрачную пустоту романтизма. Циничный острослов и политический идеалист; журналист, берущийся за любую работу и неутомимый корреспондент газет — и одновременно страстный борец за счастье человечества.

Противоречивый дух Гейне ярче всего выразился в его отношении к собственному еврейству, которому посвящены многочисленные исследования, в числе которых и великолепная книга З. З. Правера «Еврейская комедия», вышедшая в 1986 г. При обращении Гейне, видимо, не руководствовался искренними религиозными убеждениями и оно не имело для него особенного значения, однако впоследствии он считал свое крещение довольно существенным событием. Его возмущала причина, которая заставила его креститься, — неравноправный статус евреев в Пруссии. Гейне был одновременно немцем и евреем, но истинной его религией была та, которая сулила людям свободу. (Позднее он сердился по поводу обращения Феликса Мендельсона: «Если бы мне повезло родиться внуком Мозеса Мендельсона, я бы не стал пускать свои таланты на то, чтобы класть на музыку мочу Агнца».) Но хотя сам Гейне никогда не исповедовал иудаизм, он так и не отказался полностью от своего еврейства.

Всю жизнь Гейне боролся с религией. В юности, еще в Германии, он был членом группы, которая называла себя «Обществом культуры и науки евреев» (Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden) и считала своей задачей сохранение еврейского наследия и слияние его с современной наукой и просветительскими ценностями. Его волновал не столько иудаизм, сколько гражданские права евреев. Больше всего он ненавидел антисемитизм, который называл ненавистью к евреям со стороны «низшей и знатной черни» . Предметом, если не темой многих его стихотворений зрелого и позднего периода стал невежественный антисемитизм, царящий во всем мире.

Гейне презирал давление ассимиляции, без которой евреи Германии не могли быть приняты в обществе. Ему больше нравились местечковые евреи Польши при всей их отсталости, чем печально ассимилированные, но лишенные целостности евреи Германии, которые носят самую модную одежду и цитируют второсортных писателей, но при этом они не настоящие немцы и не настоящие евреи. В польских евреях и в иудаизме вообще Гейне восхищало то, что, в отличие от греков и римлян, привязанных к своей земле, и других народов, сохранявших верность своим государям, евреи «искони были преданны только закону и абстрактной мысли <…> почитают в качестве высшего начала <…> закон» и сделали Библию «их отчизной» . Но при всем сочувствии к своему народу он не мог полностью отдаться иудаизму: «Это было бы отвратительно и мелко, если бы я, как люди говорят обо мне, стыдился бы своего еврейства, но не менее смешно было бы, если бы я называл себя евреем».

Гейне считал, что он как «прирожденный враг всех позитивных религий никогда не назовет себя паладином религии, которая первая провозгласила неравноценность людей, что причиняет нам теперь столько страданий» . В своих «Признаниях» он писал, что многие годы не отдавал должного евреям, ослепленный восхищением эстетизмом эллинов: «Я вижу теперь, что греки были лишь прекрасными юношами, евреи же всегда были мужами, могучими, непреклонными мужами, и не только в былые времена, но и до сего дня, несмотря на восемнадцать веков гонений и страданий» .

В поисках истинной веры Гейне отверг христианскую религию, потому что в организованной форме она «убила более жизнерадостных богов» и была «слишком возвышенна, слишком чиста, слишком хороша для этой земли» . Кроме того, он говорил, что «Никогда еврей не поверит в Б‑жественность другого еврея». Он считал, что «лишь до тех пор, пока религии имеют соперниц и больше подвергаются преследованиям, чем сами преследуют, они величественны и почтенны» , и «как в промышленности, так и в религиях вредна система монополии; свободная конкуренция сохраняет их силу, и они лишь тогда вновь расцветут в блеске своего первоначального величия, когда будет введено политическое равенство культов, так сказать, промышленная свобода для богов» .

Но все же он писал: «…с юных лет я видел, как религия и сомнения могут жить бок о бок, не порождая лицемерия». Гейне никогда не называл себя атеистом и с насмешкой говорил о «монахах атеизма» , под которыми он подразумевал тех, для кого атеизм превратился в объект фанатичной веры. Позднее, лежа на одре болезни, он говорил, что обрел Б‑га, хотя это удалось ему без помощи институционализованной религии. «Религиозный переворот, который произошел во мне, — писал он своему издателю Юлиусу Кампе, — носит рассудочный характер, — его осуществил мои разум, а не блаженная чувствительность, и постель больного здесь, в сущности, ни при чем. В этом я твердо убежден» . Говоря о боли, которая сопровождала его недуг, он писал младшему товарищу Гансу Лаубе: «…если я в самом деле верую в Б‑га, то не всегда во всеблагого. Десница этого великого мучителя животных тяжко гнетет меня» . Позднее он добавлял, что мог бы «подать на Б‑га жалобу за то, что он так дурно со мной обращается».

Законодатель Моисей занимал почетное место в пантеоне Гейне. Так же как и Мартин Лютер, самый немецкий из немцев, «он был одновременно мечтательным мистиком и человеком практического действия. У его мыслей были не только крылья, но и руки; он говорил и действовал» . В этом же пантеоне присутствовал еще один Моисей — Мозес Мендельсон, который «ниспроверг авторитет талмудизма и основал чистый мозаизм» . Там же был и Гёте, который в качестве художника «держит перед нею [природой] зеркало, или — лучше сказать — он сам зеркало природы» .

Такой выбор героев был продиктован свойственным Гейне видением человечества. «Я верю в прогресс, — писал он в “Истории религии и философии в Германии”. — Я верю, что человечество создано для счастья, и я, следовательно, более высокого мнения о божестве, чем все эти набожные люди, воображающие, будто Б‑г создал человечество только для страдания. Уже здесь, на земле, хотел бы я, при благодатном посредстве свободных политических и промышленных учреждений, утвердить то блаженство, которое, по мнению набожных людей, воцарится лишь на небесах в день страшного суда» . В этой вере было, возможно, больше еврейского, чем Гейне мог себе представить. Живший в XIX веке еврейский историк Хайнц Грец писал: «…иудаизм — религия не настоящего, а будущего», которая смотрит «вперед, к идеалу будущего века <…> когда знание Б‑га и царство справедливости и довольства объединит всех людей узами братства».

В юные годы сам Гейне считал мир полем битвы между разумом и духом и видел себя на стороне разума. Его дух был свободен, он сам определял это так: всякий, «в ком есть сила и прямодушие, обязан мужественно вступать в борьбу с надутой скверной и с несносно кичливой посредственностью» . Павел считал, что Гейне «всегда был скорее бунтовщиком, а не революционером, неверующим, а не пророком, ни на секунду не перестающим быть скептиком».

Сам Гейне называл себя монархическим республиканцем или в иные дни — республиканским монархистом. Он верил в свободу и возможность счастья для всех людей. И все же он не доверял большинству людей, широким массам обывателей, в чьих мечтах не было места поэтам или поэзии. Воображая себе грядущее коммунистическое будущее, он представлял, что «из моей «Книги песен» бакалейный торговец будет делать пакетики, в которые станет насыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего» . Он всегда гораздо точнее высказывался о том, что он презирал, чем о том, что любил; он не способен был возглавить партию или даже присоединиться к ней; изгнанник, поэт, еврей — Генрих Гейне был абсолютным аутсайдером.

Из всех литературных произведений Гейне больше всего любил «Дон Кихота». Он вспоминал, как впервые прочел великий роман Сервантеса ребенком, ничего не понимая в иронии этого испанского писателя, и как его огорчали поражения, которые одно за другим обрушивались на рыцаря печального образа. Позднее, научившись ценить иронию, он не перестал любить Дон Кихота и даже стал считать самого себя Дон Кихотом — правда, Гейне считал, что они действуют «с целями совершенно различными»:

Мой коллега принимал ветряные мельницы за великанов, я же, наоборот, в наших нынешних великанах вижу только хвастливые ветряные мельницы; кожаные мехи для вина он принимал за могучих волшебников, я же вижу в наших теперешних волшебниках только кожаные мехи для вина; он принимал нищенские харчевни за некие замки, погонщиков ослов — за кавалеров, скотниц — за придворных дам, я же, наоборот, считаю наши замки притонами сброда, наших кавалеров — погонщиками ослов, наших придворных дам простыми скотницами; как он принял кукольную комедию за государственное действо, так я считаю наши государственные действа жалкими кукольными комедиями, но так же, как и храбрый ламанчец, я врубаюсь в это деревянное царство!

Донкихотство вообще Гейне называл «самым ценным в жизни». Ведь мир, населенный одними Санчо Панса, будет миром всеобщей серости, обывательства, разумным, но невероятно скучным и тоскливым — тогда как «это донкихотство окрыляет для смелых полетов весь мир со всем, что в нем философствует, музицирует, пашет и зевает!» . Настоящие Дон Кихоты появляются нечасто, но уж если такой человек появится, он найдет в жизни больше возможностей и тем самым оживит ее и расширит. 17 февраля 1856 года Генрих Гейне переместился из матрацной могилы в земляную — на парижском кладбище Монмартр. Когда умирающего спросили, хочет ли он, чтобы ему позвали священника, он ответил, что не нужно: «Dieu me pardonnera. C’est son métier» . Он всегда будет принадлежать к небольшой, но столь насущно необходимой породе Дон Кихотов. Пусть последними словами станут его собственные стихи:

Дитя, я поэт немецкий,

Известный в немецкой стране.

Назвав наших лучших поэтов,

Нельзя не сказать обо мне .

ЕЩЕ РАЗ ИСТОЧНИК