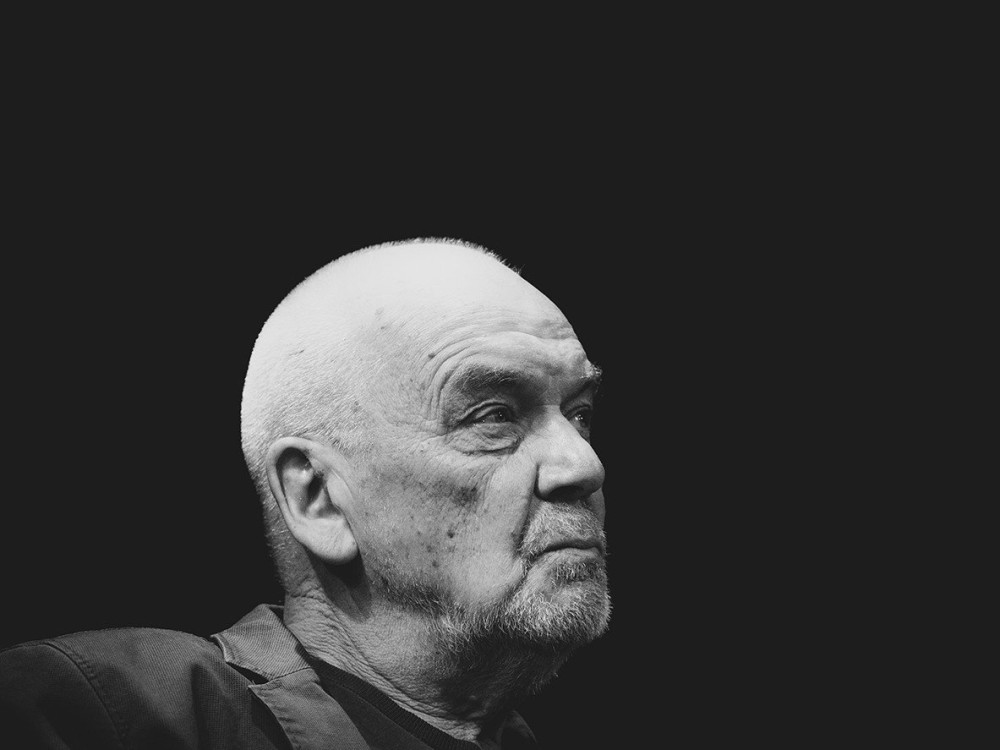

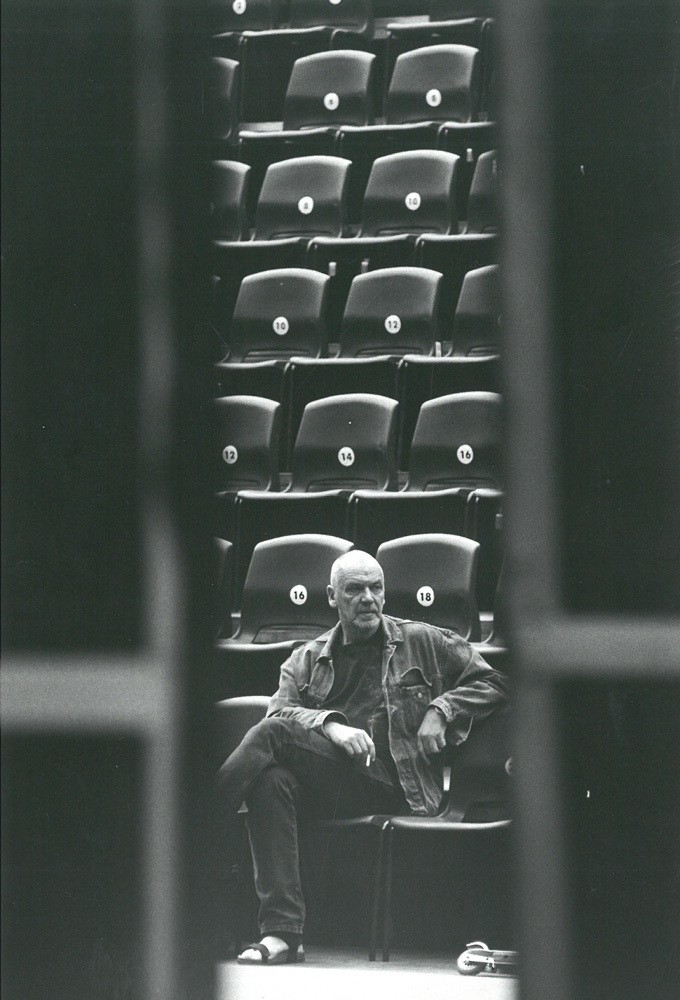

20 ноября умер Эймунтас Някрошюс. В 2016 году редакторы журнала «Замыслы» Елизавета Кешишева и Екатерина Кострикова поговорили с великим режиссером — о случайном поступлении в ГИТИС, работе с учениками, о том, как важно уйти вовремя, и о других важных вещах. Arzamas благодарит «Замыслы» и публикует текст интервью

Елизавета Кешишева: Каков был ваш импульс, когда вы решили поступать в театральный институт?

Эймунтас Някрошюс: Я два года проучился в Вильнюсской консерватории. Но у меня была проблема: я ужасно боялся сцены. Это было что-то сродни фобии. Придумывать мне было легко — реализовать было стыдно. Одна преподавательница посоветовала мне ехать в Москву и пробовать поступать на режиссуру. Она видела, что мне тяжело, что я придумываю для других. Мне нравилось не играть.

Екатерина Кострикова: Вы можете вспомнить день вступительных экзаменов? Как они проходили?

Э. Н.: Мое поступление — это случайность. У меня было мало шансов, я плохо тогда говорил по-русски. Наверное, решение Андрея Александровича Гончарова было связано с некими личными качествами, но точно не с моим художественным чтением или экспликациями: все это у меня было очень просто сделано и некачественно. Он смотрел меня два раза, на второй уже помнил и спросил: «А как там в Каунасе?» Я говорю: «Живут люди». Ну, вот. Он говорит: «Шаляпин там пел». Я говорю: «Знаю». Он: «И Чехов играл». Я не знал. Все-таки я из провинции. Задавал еще какие-то вопросы, почти не связанные с театром. Потом смотрю: я есть в списке. Что Гончаров думал обо мне, я не знаю. Конечно, сокурсники мои были другими совсем: они были или выпускниками институтов, или бывшими актерами, а я был самым молодым.

Ек. К.: То есть вам не кажется, что была некая точка соприкосновения, когда мастер сразу видит своего ученика, а ученик — мастера? Вы хотели учиться именно у Андрея Александровича?

Э. Н.: Конечно. А потом, когда прошел по специальности, начались вступительные экзамены по остальным предметам, которые я бы не сдал, если бы мне не помогли. По-русски я писал тогда с ошибками. Как и сейчас.

Помогла жена Александра Бурдонского, внука Сталина. Она сказала мне, чтобы я написал сочинение, а потом вынес его во дворик, — схема была готова. Я вынес его, почти ни при ком, они исправили ошибки, несколько оставили. Я получил три. Благодаря этим людям я поступил.

Ек. К.: Как бы вы описали атмосферу ГИТИСа в то время?

Э. Н.: Свобода.

Ел. К.: А в мастерской Гончарова?

Э. Н.: Тоже. Конечно, он кричал, он требовал. Но никто не боялся этого крика, и крик не был злым. Я знаю, что он, когда искал меня, говорил: «Ну, где этот хрен литовский?»

Но — свобода.

Как ни странно, в Москве было больше свободы, чем в Литве. Московские художники стремились в Прибалтику, потому что казалось, что свобода там. Ничего подобного: она была здесь. Например, некоторые дисциплины в Литве — история марксизма-ленинизма, диалектика — требовали ужасно серьезного изучения, по-скотски серьезного. А тут, в ГИТИСе, проблем не было. Умные люди преподавали, понимали, что нам это не пригодится в жизни. Ну, сдай на четверку.

Ел. К.: Насколько сильно изменилось ваше представление о театре в первые годы обучения?

Э. Н.: Оно изменилось существенно, хотя и в Литве я успел увидеть много хороших спектаклей. Это было серьезное время для театра. Конечно, тут много спектаклей: и Эфрос, и Таганка, и Якобсон, и гастрольные спектакли. Такой груз я испытал в первые годы. Хороший груз.

Ек. К.: Насколько хорошо вы помните свой курс? Как складывались отношения с мастером?

Э.Н.: Его на самом деле было не так много. Было много ассистентов: Борис Воронов, люди старого МХАТа, Натэлла Хаджимуратовна [Бритаева], — были, в общем, прекрасные педагоги, а он приходил уже «по праздникам».

Климат в ГИТИСе был прекрасным. Преподаватели — Дюшен, Бояджиев, Кнебель, Завадский… Мне интересно: Любовь Орлова могла преподавать? Может, ее кто-то просто пригласил… Я как во сне помню: Орлова в ГИТИСе. До сих пор не могу понять, было это или нет. Каждая фамилия — легенда.

Ел. К.: Чему и как учил Гончаров?

Э. Н.: Сначала у меня по специальности все шло хорошо, но скоро начались конфликты с Гончаровым. Я делал по-своему. Он еле вытерпел меня, но вытерпел — и спасибо ему. Но это была моя природа — я не мог делать иначе.

Ел. К.: А в чем был предмет противоречий с мастером? Это касалось формы того, что вы показывали?

Э. Н.: Я все-таки не русский человек. У меня на какие-то вещи совсем иной взгляд. Может, сейчас это не так. Я католик. Русская школа, конечно, прекрасна. Но мы по характеру замкнутые, немножко коварные, мы не можем быть как русские. Русские актеры на сцене очень искренни, а у нас такого свойства нет, мы более сдержанны, хотя внутри все может кипеть.

Ел. К.: То есть это был конфликт темпераментов?

Э. Н.: Да. Я хотел «поспокойнее».

Ел. К.: Но есть между тем что-то из уроков того времени, что вы взяли в свою практику, в свой багаж?

Э. Н.: Если Гончарову подражали очень многие, то, наверное, и я тоже. Значит, это была личность. Я не знаю, сколько подражал я, со стороны себя не видишь, но у сокурсников — и походка, и жесты, и голос. И не только наш курс — другие курсы подпадали под это влияние. Он был впечатлительным и впечатляющим. Человеческие качества Гончарова я, наверное, ценил больше, чем художественные. Он чувствовал, когда ты голоден, когда тебе плохо, когда лучше не задержать — отпустить на праздник. После экзамена по специальности, я помню, он доставал бумажник и клал на стол, например, сто рублей. В то время это были большие деньги — он дарил курсу. Шли в пельменную. Это о чем-то говорит.

Ел. К.: В отношении Гончарова складывается впечатление, что в истории театра он остался прежде всего как крупная театральная личность — не как автор великих спектаклей. И, кажется, даже Театр Маяковского до сих пор как-то «доживает» его присутствие.

Э. Н.: Это и хорошо. Дух сохраняется. Ему многие благодарны. Он не выбрасывал людей.

Ек. К.: Вы согласны с утверждением, что режиссуре нельзя научить?

Э. Н.: Конечно. Нельзя, ни в коем случае.

Ел. К.: А в чем тогда, как вам кажется, состоит обучение режиссуре?

Э. Н.: Азбуки нет. Нужно найти свой путь — каждый спасается как может. Вот весь принцип.

Ел. К.: А вы как педагог формулируете для себя некоторые принципы, кроме отсутствия принципов?

Э. Н.: Да, у меня несколько учеников-режиссеров, второкурсников. Я хочу, чтобы у молодых людей были хорошие головы. Не только ум, но сообразительность, быстрота мышления, мгновенность решений, точность на ходу. Это как шахматы блиц. Ты должен видеть все поле. Пока молодой. Потом все замедляется и притупляется. Острота и точность уходят. Все получается тупо.

Ел. К.: Чем воспитывается эта острота мышления? Определенными книгами, полемическими разговорами?

Э. Н.: Они читают другие книги. И не нужно им пальцем показывать: «Тут Вахтангов, тут другие…» Они растут на другой литературе, других источниках, музыка у них другая. Эти молодые люди в десять раз более образованны, чем мы. И мы, наше поколение, пасуем перед ними. Мы имитируем что-то, какой-то опыт. Нет никакого опыта.

Ек. К.: Не создает ли это ситуацию разговора на разных языках?

Э. Н.: Создает, но не надо на это обращать внимания. Молодые люди так не любят, когда старики говорят: «А в наше время…» Это очень отталкивает. Они тоже амбициозны, у них тоже есть представление о будущем театре. Не надо заниматься дидактикой, навязывать им свое.

Ек. К.: Есть ли у вас сейчас такие идеи, не обязательно связанные с будущим спектаклем, а выходящие, может, за пределы театра: замысел книги, путешествия, встречи?

Э. Н.: Я стараюсь не распространяться особенно о таких вещах. Конечно, во мне кипит какая-то жизнь. Лучший собеседник себе — я сам. Сам задаю вопрос, и сам на него отвечаю. А планов я всегда старался не иметь. Когда я был молодым, я решил, что никогда не буду партийным, не стану главным режиссером и так далее. Это и состоялось. Никто и не предлагал, прямо говоря.

До сих пор у меня ничего нет. И вот это я считаю свободой. Как ни странно, это она и есть. Ни от кого не зависишь. Конечно, маленькие неудобства есть, но на них не надо обращать внимания. Так что карьеру я не сделал. Целей у меня не было, прожил без них.

Ек. К.: Получается, цель — не иметь целей?

Э. Н.: Да, именно так, хотя это была не рациональная задумка.

Ек. К.: Можно ли сказать, что ваши ученики чему-то вас учат?

Э. Н.: Конечно. Не впрямую, но я наблюдаю за тем, как они соединяют разные жанры, как, отказываясь от психологизма, предлагают что-то совершенно новое, — мне это нравится. Я понимаю, что реку можно переехать и без моста. Не обязателен мост на двух берегах. Они что-то проскакивают, при этом ощущение полноты — есть. Не умеем мы так. У нашего поколения, как бы ни было, все равно — психология, слезы. Мы ходим на палочках, отними у нас терминологию, и мы рухнем. А молодые обойдутся, найдут свое замещение.

Ел. К.: Получается, вы считаете, что сам процесс обучения режиссуре изменяется? Если, условно, Гончаров передавал вам эти «палочки», то вы уже не чувствуете необходимости давать ученикам эти подпорки, у них свой театральный язык, свои пути?

Э. Н.: Да, конечно.

Ел. К.: Эфрос говорил: «Мы обожали наших учителей, но, приходя в профессию, нам хотелось сделать что-то в противоречие». Вы испытывали это чувство в студенческие годы?

Э. Н.: Конечно! Это очень радует меня теперь в моих учениках. Они злятся, это хорошо. Не надо быть занудой.

Ел. К.: А что по существу не устраивало вас в условном «театре учителей»?

Э. Н.: Устраивало все, я уважал и любил спектакли, которые видел. Просто они работали правой рукой, а я левой. Им было чего бояться, а мне нет. Ни власть, ни что иное на меня тогда не влияло.

Ек. К.: Если бы вы могли вернуться в молодость и дать себе совет, что бы вы сказали?

Э. Н.: «Брось театр». Можно этим заниматься до сорока, ну, пятидесяти. А потом ни у кого нет воли уйти. Пока время. Ведь никто лучше меня не знает, как я сам: кто я, каков я сегодня. Начинаешь врать. Все не то уже, мозг работает по-другому, медленно. Глаза не так видят, как надо. Думаешь: «Завтра, завтра, завтра». Как Макбет.

Ек. К.: А если бы не театр — вы думали, чем могли бы заниматься?

Э. Н.: Трудно представить. Скорее всего, был бы фермером. Имел, наверное, коров, хозяйство. Я человек с земли. Луга, рощи, поля — моя атмосфера молодости…

Ел. К.: Но не может же Голодарь перестать голодать.

Э. Н.: Ну да.