ПРАВИЛА ЖИЗНИ, ЖУРНАЛ ESQUIRE

Я не знаю, почему я стар, и должен ли я был стать старым. Всю жизнь я думал о себе как о «самом младшем», а теперь я вдруг читаю и слышу о себе как о «старейшем».

Надежными стоит считать только друзей того поколения, которые уже не могут стать нашими соперниками.

Я продолжаю думать о Достоевском как о самом великом русском писателе после Пушкина. Теперь, когда считается, что человек определяет свое лицо, выбирая между Фрейдом и Юнгом, Стравинским и Шёнбергом, Достоевским и Толстым, я – достоевскианец.

Что касается моих детских лет, то это был период ожидания момента, когда все и вся, связанные с ними, я смог бы послать к черту.

Однажды концертмейстер Вольф-Израэль смело одолжил папироску у самого Римского-Корсакова и передал мне ее со словами: «Вот композиторская папироска». Как бы то ни было, но я выкурил ее: я не храню засушенных сувениров в своих книгах.

Время не проходит, проходим только мы.

В Ницце началась автомобильная стадия моей жизни. И закончилась. Я считал себя хорошим водителем, но никогда не водил машину в Париже и никогда не отваживался водить ее в США, где, так или иначе, моя жизнь перешла в аэроплановую стадию.

Я хотел бы подвергнуть все оперы Штрауса любому наказанию, уготованному в чистилище для торжествующей банальности.

Пчелы всегда интриговали меня – они внушали мне благоговение и ужас, но я никогда не пытался воспроизвести их в своих сочинениях и не испытывал с их стороны никакого влияния, если не считать того, что вопреки совету Галена пожилым людям я ежедневно съедаю порцию меда.

Что бы ни возбуждало мой интерес, что бы я ни любил, я хотел бы все переделать на свой лад. Может быть, я описываю редкую форму клептомании?

Люди кричали: «Кощунство! Классики принадлежат нам. Оставьте их в покое». Мой ответ им всем был и остается неизменным: вы «почитаете», а я люблю.

Когда я работаю над словом в музыке, мои музыкальные слюнные железы возбуждаются звучаниями и ритмами слогов. «В начале было слово», — для меня буквальная истина.

В душе я специалист по подстриганию деревьев.

Композиторы комбинируют ноты. И это все. Как и в какой форме вещи этого мира запечатлелись в их музыке, говорить не им.

Я никогда не был безумно расточительным, хотя обещание нумизматических блаженств, вопреки утверждениям Дягилева, также никогда не являлось моим единственным светочем.

Будущее никогда не дает мне той уверенности в реальности, какую я получаю от настоящего.

В возрасте 14-15 лет я начал бунтовать против церкви и полностью отошел от нее. Это был разрыв, продолжавшийся почти три десятилетия. Сейчас я не могу оценить события, заставившие меня к концу этого тридцатилетия открыть в себе потребность в вере.

Я не могу оценивать свои записи по той причине, что я слишком занят новыми вещами, чтобы слушать их.

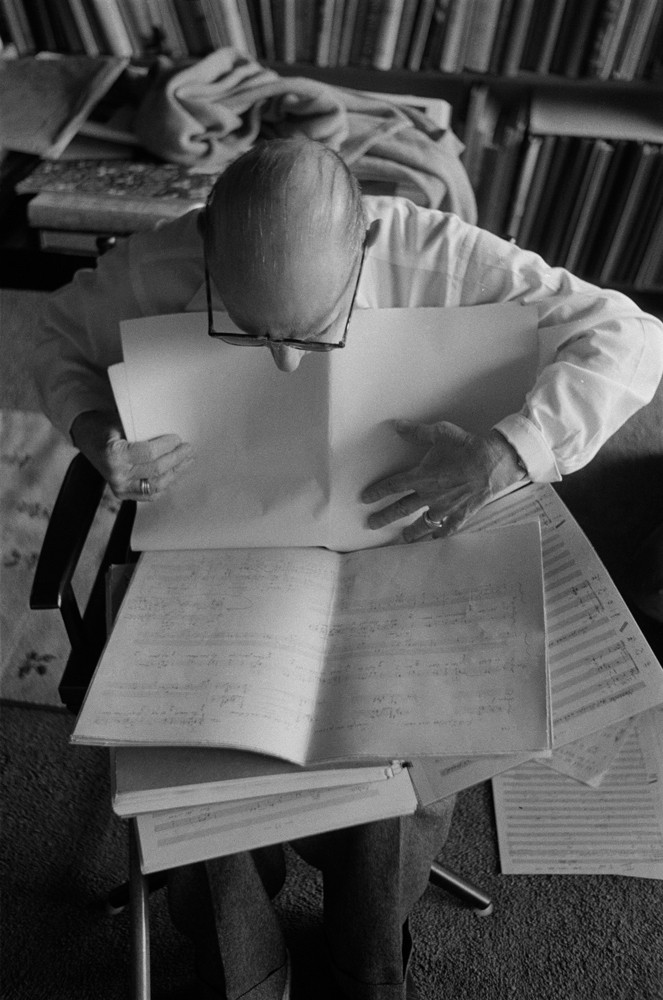

Рояль находится в центре моих жизненных интересов и служит точкой опоры во всех моих музыкальных открытиях. Каждая написанная мною нота испробована на рояле, каждый интервал исследуется отдельно, снова и снова выслушивается. Это напоминает замедленное движение или записи птичьего пения, воспроизведенные на малой скорости.

Единственно ценная критика должна осуществляться в искусстве и средствами искусства, то есть быть имитацией или пародией.

Современная музыка – это самая интересная из когда-либо написанной музыки, и настоящий момент – самый волнующий в истории музыки. Так было всегда. Точно так же, почти вся современная музыка плоха, и это тоже было всегда.

Конечно, я люблю всех моих детей и, как всякий отец, склонен предпочитать поздних и несовершенно сложенных.

Могу ли я говорить о «Жар-Птице», как исповедующийся автор, если отношусь к ней как критик чистой воды? Честно говоря, я критиковал ее даже в период сочинения.

Я дважды встречался с Муссолини. В первый раз мы говорили о музыке. Во второй раз он пробормотал что-то о моей автобиографии и обещал прийти на мой концерт. Я благодарен ему за то, что он не выполнил своего обещания.

В течение всей жизни я бывал ближе с женщинами, чем с мужчинами, и женское общество неизмеримо больше предпочитаю мужскому. В этом я скорее представитель романской расы, нежели англо-саксонской расы, и терему отдаю предпочтение перед английским клубом.

Феномен, называемый любовью, есть единение творческих натур.

Семьдесят пять лет назад, ребенком, оставшись один в своей комнате, я однажды увидел в зеркале вместо себя моего отца, и моя и без того уже сильно развитая отцебоязнь превратилась в зеркалобоязнь. Полагаю, что чистилище будет наполнено многомерными зеркалами.

Гоголь умер пронзительно крича, Дягилев умер смеясь, но Равель умирал постепенно. Это хуже всего.

12 цитат из автобиографии Игоря Стравинского

Скандалы и кражи, сосиски и папиросы, апология порядка и музыка, которая ничего не выражает. Рассказываем о композиторе Игоре Стравинском через цитаты из «Хроники моей жизни»

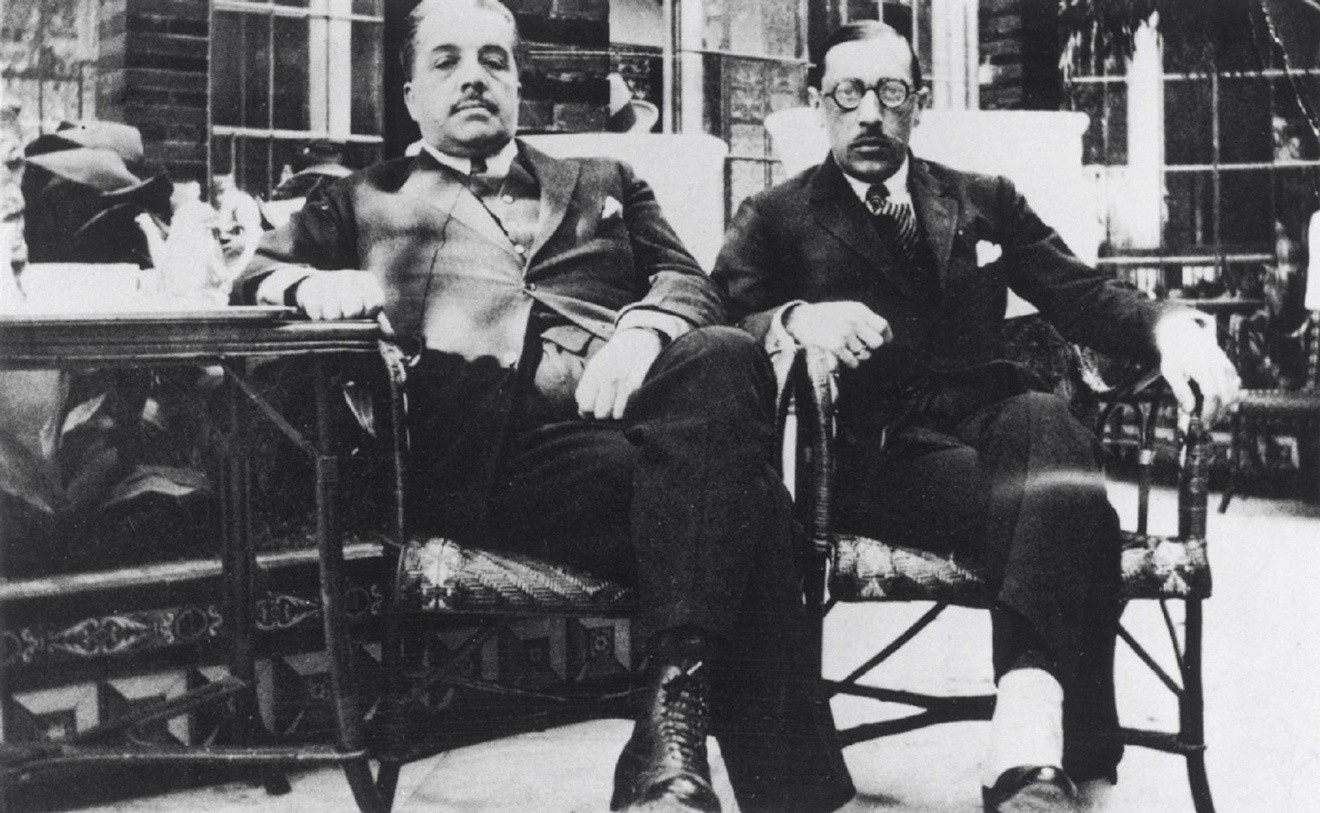

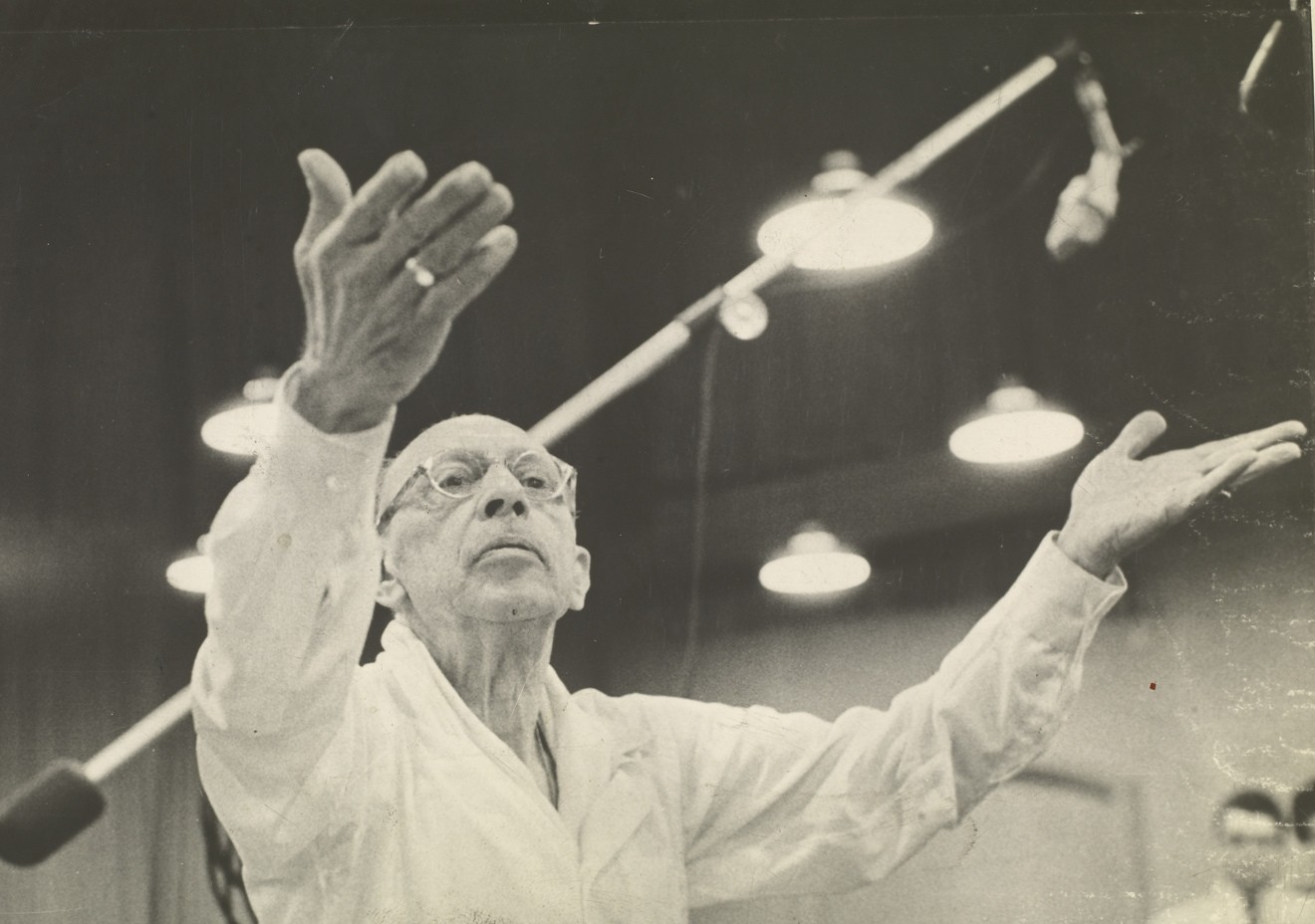

Игорь Стравинский — единственный композитор в истории, который оставался в эпицентре культурной жизни в течение 60 лет. Он стал знаменитостью в 1910 году, когда написал для Русских сезонов Сергея Дягилева балет «Жар-птица», и продолжал создавать шедевры в конце 1960-х. В детстве он видел Чайковского, в старости ходил на личную аудиенцию к Джону Кеннеди и Никите Хрущеву. Стравинский постоянно менял стили и направления, но неизменно оставался перфекционистом — и потому в его наследии нет двух одинаковых опусов, как нет ни одного неудачного.

Недавно журнал BBC Music Magazine задал сегодняшним творцам музыки вопрос: «Кто самый влиятельный композитор в истории?» Стравинский занял в рейтинге второе место, обойдя всех коллег из ХIХ и XX веков и пропустив вперед только Баха. Источник этого мощного влияния на уши, умы и сердца заключен прежде всего в самой музыке Стравинского, но не только в ней. Его острые, парадоксальные и хирургически точные сентенции тоже просветлили немало умов, разойдясь по всему миру и став частью музыкантского фольклора. Первую книгу Стравинский — в соавторстве со своим другом, писателем и композитором Вальтером Нувелем — написал в первой половине 1930-х годов, назвав ее «Хроникой моей жизни». Вот 12 мгновений этой хроники.

1. О первом музыкальном впечатлении

«Огромный мужик сидит на конце бревна. Острый запах смолы и свежесрубленного леса щекочет ноздри. На мужике надета только короткая красная рубаха. Его голые ноги покрыты рыжими волосами: обут он в лапти. На голове — копна густых рыжих волос; никакой седины — а это был старик. Он был немой, но зато умел очень громко щелкать языком, и дети его боялись. Я тоже. Однако любопытство все же брало верх. Мы подходили ближе, и тогда, чтобы позабавить детей, он принимался петь. Это пение состояло всего из двух слогов, единственных, которые он вообще мог произнести. Они были лишены всякого смысла, но он их скандировал с невероятной ловкостью и в очень быстром темпе. Кудахтанье это сопровождалось своеобразным аккомпанементом: он засовывал правую ладонь под мышку левой руки и затем очень быстрым движением хлопал левой рукой по правой. Он ухитрялся издавать при этом целый ряд довольно подозрительных, но очень ритмичных звуков, которые, пожалуй, можно было назвать „причмокиванием“. Меня это до безумия забавляло, дома я принялся старательно подражать ему и очень увлекся этим занятием. Получалось все так похоже, что мне запретили пользоваться столь неприличным аккомпанементом. Таким образом, на мою долю оставались только два нудных слога, которые, уж конечно, потеряли для меня всякую прелесть».

В первом флешбэке, который сохранила память Стравинского (или который он решил нам преподнести), — едва ли не все ключи к его эстетике: неограненный русский фольклор; театральность; энергия ритма; освобожденная от смысла речь, ценная как звучание; сочетание страха и восторга; радость подражания. И, конечно, «довольно подозрительное» смешение возвышенного и приземленного, которое Стравинский обожал до конца дней.

Чувствуется, что деревенские впечатления были для композитора экзотикой: бóльшую часть детства он провел в столице и, подобно своему другу Джорджу Баланчину , мог бы сказать: «По национальности я петербуржец». Стравинский родился в Ораниенбауме, на Швейцарской улице, а рос в доме на Крюковом канале, в одной минуте ходьбы от Мариинского театра, где служил его отец — самый авторитетный русский оперный бас той эпохи.

2. О Римском-Корсакове

«В течение этой зимы здоровье моего бедного учителя пошатнулось. Участившиеся приступы грудной жабы предвещали близкий конец. <…> Я был очень к нему привязан и искренне его любил. Оказывается, он отвечал мне тем же, но узнал я об этом лишь впоследствии от его родных: при характерной для него сдержанности ему были чужды всякие излияния чувств.

Перед моим отъездом в деревню, где я всегда проводил каникулы, мы с женой зашли с ним проститься. Это была наша последняя встреча. <…>

Когда я вернулся в деревню, у меня явилась мысль почтить память моего учителя. Я написал „Погребальную песнь“, которая была исполнена под управлением Феликса Блуменфельда на первом беляевском концерте , посвященном памяти великого композитора. К несчастью, партитура этого произведения пропала в России во время революции вместе с множеством других оставленных мною вещей. Я забыл эту музыку, но хорошо помню мысль, положенную в ее основу. Это была как бы процессия всех солирующих инструментов оркестра, возлагающих по очереди свои мелодии в виде венка на могилу учителя на фоне сдержанного тремолирующего рокота, подобного вибрации низких голосов, поющих хором. Вещь эта произвела сильное впечатление как на публику, так и на меня самого. Было ли это вызвано общей скорбью или достоинством самого произведения, судить не мне».

Дворянское воспитание, полученное Стравинским, предполагало музыкальную грамотность, но к профессиональным занятиям композицией он пришел поздно. Регулярные уроки у Римского-Корсакова начались только в 1904 году, когда Стравинскому было двадцать два. Профессор отсоветовал ему поступать в консерваторию, так что профильного диплома у Стравинского не было до конца жизни . Зато частный учитель — к слову, никогда не бравший с него денег — был лучшим в России. Стравинский перенял у Римского-Корсакова очень многое — от существенных черт стиля до манеры сочинять за роялем, носить каракулевую шубу и две пары очков (вторую он любил держать высоко на лбу). Смерть учителя 8 июня 1908 года стала для Стравинского огромной утратой — очевидно, более значимой, чем потеря партитуры «Погребальной песни», хотя и последнюю он оплакивал всю жизнь.

Эти ноты нашлись спустя почти полвека после кончины Стравинского. В 2015 году, когда библиотека Санкт-Петербургской консерватории переезжала в связи с ремонтом, в одной из пыльных коробок обнаружили комплект партий — по ним удалось восстановить партитуру. В следующем году лучшие дирижеры мира состязались за право первого исполнения «Погребальной песни» в разных странах, и теперь в нашем распоряжении сразу несколько записей первого мемориального сочинения Стравинского .

3. О визите на Вагнеровский фестиваль

«…Все гостиницы переполнены. С большим трудом нам все же удалось поселиться в комнатах для прислуги. Спектакль, на котором я присутствовал, сейчас ничем бы меня не соблазнил, даже если бы мне предложили комнату даром. Во-первых, вся атмосфера зала, его оформление и сама публика мне показались мрачными. Это напоминало крематорий, к тому же какой-то очень старомодный, где вот-вот должен был появиться человек в черном, в обязанности которого входило произнесение речи, восхваляющей достоинства почившего. Фанфара призвала сосредоточиться и слушать, и церемония началась. Я весь съежился и сидел неподвижно; через четверть часа мне стало невмоготу: все тело затекло, надо было переменить положение. Трах! — так оно и есть! Мое кресло затрещало, и сотни взбешенных взглядов впились в меня. Я опять съеживаюсь, но теперь думаю только об одном: скорее бы окончилось действие и прекратились мои мучения. Наконец наступает антракт, и я вознагражден парой сосисок и кружкой пива. Но не успеваю я закурить папиросу, как фанфара вновь призывает меня сосредоточиться и слушать. Надо выдержать еще одно действие! А все мои мысли о папиросе — я успел всего только раз затянуться! Переношу и это действие. Потом — опять сосиска, опять кружка пива, опять фанфара, опять сосредоточиться и слушать еще один акт — последний. Конец!»

В начале ХХ века паломничество в Мекку Вагнера — театр на Зеленом холме небольшого немецкого города Байройт — считалось едва ли не обязательным для каждого просвещенного человека. В августе 1912 года Стравинский поставил для себя эту галочку, но шансов на катарсис, который толпами переживали съехавшиеся со всего мира вагнерианцы, у него не было: уже в ранние годы он осознал, что магнит великого оперного реформатора его отталкивает. Мечты о папиросе во время «Парсифаля», самого возвышенного вагнеровского творения, — настоящее оскорбление чувств верующих, которое с нескрываемым удовольствием позволяет себе Стравинский.

4. О самоограничении

«Необходимость ограничения, добровольно принятой выдержки берет свое начало в глубинах самой нашей природы и относится не только к области искусства, но и ко всем сознательным проявлениям человеческой деятельности. Это потребность порядка, без которого ничего не может быть создано и с исчезновением которого все распадается на части.

А всякий порядок требует принуждения. Только напрасно было бы видеть в этом помеху свободе. Напротив, сдержанность, ограничение способствуют расцвету этой свободы и только не дают ей перерождаться в откровенную распущенность. Точно так же, заимствуя уже готовую, освященную форму, художник-творец нисколько этим не стеснен в проявлении своей индивидуальности. Скажу больше: индивидуальность ярче выделяется и приобретает большую рельефность, когда ей приходится творить в условных и резко очерченных границах».

Стравинский обожал рамки, порядок и иерархию. Его аппетит разжигала, например, задача написать музыку, которая с точностью до секунд ляжет на спираль грампластинки. Когда Баланчин просил его сочинить эпизод балета длиной «в одну-две минуты», Стравинский раздражался: «Это же нонсенс. Я должен знать точно. Если минута — это будет одна музыка, если две — совсем другая. Может быть, это будет минута и тридцать секунд?» Он готов был вынести все что угодно, кроме хаоса, и, ощущая себя жертвой революции, до конца дней хранил нежность к монархии. По преданию, во время единственного визита Стравинского в СССР осенью 1962 года бодрый корреспондент многотиражного журнала спросил, какое у него хобби. Композитор отнекивался, репортер настаивал и в итоге услышал: «Ну, допустим, я люблю птиц». — «О, это прекрасно, а какая у вас любимая птичка?» — «Двуглавый орел».

5. О «Весне священной»

«Я не имел возможности судить об исполнении во время спектакля, так как покинул зал после первых же тактов вступления, которые сразу вызвали смех и издевательства. Меня это возмутило. Выкрики, вначале единичные, слились потом в общий гул. Несогласные с ними протестовали, и очень скоро шум стал таким, что нельзя было уже ничего разобрать. До самого конца спектакля я оставался за кулисами рядом с Нижинским . Он стоял на стуле и исступленно кричал танцующим: „шестнадцать, семнадцать, восемнадцать…“ (у них был свой особый счет, чтобы отбивать такты). Бедные танцовщики, конечно, ничего не слышали из-за суматохи в зале и собственного топота. Я должен был держать Нижинского за платье: он был до того взбешен, что готов был ринуться на сцену и устроить скандал. Надеясь, что этим ему удастся прекратить шум, Дягилев давал осветителям приказания то зажигать, то тушить свет в зале. Вот все, что осталось у меня в памяти от этой премьеры».

Вечер 29 мая 1913 года в Театре Елисейских Полей стал самой громкой премьерой в истории классической музыки. Революция началась прямо с первого звука «Весны священной», сыгранного фаготом в высоком регистре, — раньше такого не было ни в одной симфонической партитуре. Камиль Сен-Санс , услышав первый такт балета на генеральной репетиции, спросил: «Какой это инструмент?» Когда ему сообщили, что играет фагот, 77-летний композитор тут же вышел из зала. Резкая нерегулярная ритмика, взрывные кульминации, непредсказуемое развитие материала — все это создавало эффект стихийной первобытной силы, ворвавшейся в центр Парижа. С той же энергией втаптывала в землю идеалы классического балета «антидансантная» хореография Вацлава Нижинского. Для буржуазной французской публики новизна «Весны священной» была не просто ошеломляющей, а оскорбительной. «Первый раз за 60 лет надо мной посмели издеваться», — причитала графиня де Пурталес. «Молчите вы, девки шестнадцатого», — кричали ей и ее подругам молодые сторонники Дягилева, подразумевая округ Парижа, где обитали проститутки. Скандал перерос в драку и потребовал вмешательства полиции. Стравинский был подавлен, зато проницательный импресарио Дягилев потирал руки от удовольствия. Спустя год «Весна священная» прозвучит в Париже в концертном исполнении и станет абсолютным триумфом Стравинского. После овации публика понесет его на руках — это, вероятно, последний подобный случай в истории классической музыки. Открытия, совершенные Стравинским в партитуре «Весны священной», так или иначе отзовутся в музыке практически каждого заметного композитора ХХ века. О создании балета «Весна священная» — короткоКак одноактный спектакль отменил все правила и границы

6. О болезни и о Дягилеве

«Следующие представления „Весны священной“ и „Хованщины“ мне видеть не удалось: через несколько дней после премьеры я серьезно заболел. У меня был брюшной тиф, и я вынужден был пролежать шесть недель в клинике.

<…>

…Я был окружен живейшим и трогательным участием моих друзей. Меня часто навещали Дебюсси, де Фалья, Равель, Флоран Шмитт, Казелла . Дягилев приходил почти ежедневно, но он так боялся заразиться, что не решался войти в палату. Этот страх перед инфекцией носил у него почти патологический характер, и друзья постоянно его высмеивали».

3 июня 1913 года Стравинский, поужинав устрицами, обнаружил, что нездоров: вскоре у него диагностировали тиф. 11 июня его перевезли в частный санаторий «Вилла Боргезе» в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Болезнь настигла его между двумя грандиозными премьерами Русских сезонов: «Весна священная» в одночасье сделала Стравинского крупнейшим композитором-революционером планеты, а опера Мусоргского «Хованщина» с финалом Стравинского, показанная 5 июня, окончательно поссорила его с отечественным музыкальным сообществом. Не законченная автором опера прежде исполнялась только в редакции Римского-Корсакова, которая в петербургских кругах считалась более священным артефактом, чем сама музыка Мусоргского. Своей работой Стравинский, по мнению большинства его русских коллег, бросил вызов учителю, со дня смерти которого не прошло и пяти лет. Таким образом, болезнь проложила символическую границу между русской весной Стравинского и его европейским летом.

Сергей Дягилев был подвержен десяткам суеверий — от самых распространенных до специфических. Танцовщик и хореограф Серж Лифарь записал историю, которая была известна всему дягилевскому окружению, — о лондонской гадалке, которая предсказала импресарио смерть на воде и тем самым на многие годы лишила пароходные компании ценного клиента. Когда коллеги узнали о скоропостижной кончине Дягилева в Венеции, убежденных материалистов в труппе стало меньше. Дягилев и Русские сезоныКак русский балет — непредсказуемый и опасно провокативный — стал известным на весь мир

7. О музыке и времени

«Музыка — единственная область, в которой человек реализует настоящее. Несовершенство природы его таково, что он обречен испытывать на себе текучесть времени, воспринимая его в категориях прошедшего и будущего и не будучи никогда в состоянии ощутить как нечто реальное, а следовательно, и устойчивое, настоящее. Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во все существующее, включая сюда прежде всего отношения между человеком и временем».

Прилагательное в словосочетании «настоящее время» Стравинский воспринимал в самом прямом смысле. Опираясь на библейский завет «не заботься о завтрашнем дне», он максимально полно проживал текущий момент и воплощал эту остроту существования «здесь и сейчас» в музыке. Свою «Хронику» он закончит словами: «Я не живу ни в прошлом, ни в будущем. Я — в настоящем. Я не знаю, что будет завтра. Для меня существует только истина сегодняшнего дня. Этой истине я призван служить и служу ей с полным сознанием».

8. Об идеях

«Мне приходит на память разговор между Малларме и Дега, слышанный от Поля Валери. Однажды Дега, который, как известно, любил пописывать стихи, сказал Малларме: „Мне не дается конец моего сонета. И это не от недостатка идей“. На что Малларме кротко отвечал: „Идеи — не то, из чего делают сонеты, их делают из слов“».

Стравинский вольно пересказывает эпизод из доклада Поля Валери «Поэзия и абстрактная мысль». Свои партитуры он тоже создавал не из идей, эмоций или сюжетов, а из музыкальных интервалов, которые часами искал за роялем и тщательно отбирал. Пригодные для работы звукосочетания он называл «строительным материалом». Следующим этапом было распределение элементов, и это занятие приносило «архитектору» едва ли не самое большое удовольствие. Главное в музыке, по Стравинскому, — это форма, а смыслы и значения не входят в компетенцию композитора.

Самоопределение «ремесленник» нравилось Стравинскому больше, чем «творец», но это не значит, что он стеснялся решений, найденных иррациональными путями, в том числе фрейдистскими. «Однажды, заработавшись до поздней ночи, я лег в постель, все еще мучимый одним интервалом. Этот интервал мне приснился. Он принял вид эластичного вещества, растянувшегося в точности между двумя нотами моего сочинения, но на каждом конце, под нотами, было по яйцу, большому яйцу. Они были студенистыми на ощупь (я потрогал их) и теплыми, в защитных гнездах. Я проснулся с уверенностью, что мой интервал был правильным» .

9. О портрете работы Пабло Пикассо

«Из Неаполя я вернулся в Рим и провел чудесную неделю у лорда Бернерса . После этого надо было возвращаться в Швейцарию, и я никогда не забуду приключения, которое случилось со мной на границе в Кьяссо. Я вез с собою свой портрет, незадолго до того нарисованный Пикассо. Когда военные власти стали осматривать мой багаж, они наткнулись на этот рисунок и ни за что не хотели его пропустить. Меня спросили, что это такое, и когда я сказал, что это мой портрет, нарисованный одним очень известным художником, мне не поверили: „Это не портрет, а план“, — сказали они. „Да это план моего лица, а не чего-либо другого“, — уверял я. Однако убедить этих господ мне так и не удалось. Все эти пререкания отняли много времени, я опоздал на свой поезд, и мне пришлось остаться в Кьяссо до следующего утра. Что же касается моего портрета, то пришлось отослать его в британское посольство в Риме на имя лорда Бернерса, который впоследствии переправил мне его в Париж дипломатической почтой».

Пабло Пикассо создал графический портрет Стравинского в 1917 году в Риме — через несколько дней после их знакомства. Для любого, кто видел фотографии Игоря Федоровича, сходство с оригиналом очевидно, но и пограничников тоже можно понять.

Стравинского и Пикассо часто сопоставляют как первооткрывателей ХХ века в своих странах: «Испанец Пикассо — в живописи, русский Стравинский — в музыке, видите ли, столпы европейского искусства», — докладывал на родину из Парижа в 1922 году Владимир Маяковский . У них был общий ребенок, прекрасно сложенный и со счастливой судьбой, — балет «Пульчинелла», эскизы декораций к которому Пикассо сдал Дягилеву с третьей попытки. В итоге все трое — импресарио, композитор и художник — остались довольны спектаклем. Для Стравинского «Пульчинелла» оказался открытием себя заново (об этом — в комментарии к следующей цитате), Пикассо после работы над балетом несколько лет регулярно воспроизводил маску итальянского Петрушки на своих полотнах. Как Пикассо стал в России богом и дьяволомАудиолекция Ильи Доронченкова о кубизме и его влиянии на новый русский живописный язык

10. О балете «Пульчинелла»

«Я понимал, что, прежде чем приступить к этому трудному делу, я должен дать себе ответ на основной вопрос, который неотлучно меня преследовал: что должно преобладать в моем подходе к Перголези — уважение к его музыке или любовь к ней? Уважение или любовь толкают нас овладеть женщиной? Не одной ли силой любви мы постигаем всю глубину человеческого существа? К тому же разве любовь исключает уважение? Только уважение само по себе всегда бесплодно и не может стать творческой силой. Для творчества нужна динамика, нужен некий двигатель, а есть ли на свете двигатель более мощный, чем любовь?»

На основе музыки Перголези Стравинский создал балет «Пульчинелла» — один из стилеобразующих опусов неоклассицизма. Оригинал XVIII века тонко искажен в «кривых зеркалах» Стравинского, однако Игорь Федорович с удовлетворением констатирует: «…замечательно в „Пульчинелле“ не то, как много, а то, как мало там добавлено или изменено» . Позднее выяснилось, что в кипе рукописей, переданных Дягилевым Стравинскому для работы, была музыка не только Перголези, но и его малоизвестных современников. Стравинский разницы не заметил.

11. О краже партитуры «Соловья»

«В Вене я прочел в газетах, что во время одной из репетиций Тосканини оркестровая партитура „Соловья“ таинственно исчезла из зала. По-видимому, воспользовавшись тем, что Тосканини ненадолго отлучился, ее похитили с пульта, где за несколько минут до этого маэстро проходил ее с оркестром. Тотчас же были предприняты розыски, и в конце концов партитуру нашли в магазине одного антиквара, который только что купил ее у какого-то неизвестного человека. Этот инцидент, вызвавший в Ла Скала большое волнение, был уже исчерпан к тому времени, когда я приехал в Милан».

Стать жертвой подобной кражи — мечта, наверное, любого современного композитора, увы, почти недостижимая. Стравинский явно доволен тем, что один из сотрудников Ла Скала позарился именно на его партитуру, — кроме того, и сам он был охоч до чужого. На склоне лет Игорь Федорович сформулировал саморазоблачительную максиму: «Все, что меня интересует, все, что я люблю, я хочу присвоить (возможно, я просто описываю редкую форму клептомании)» . В ранние годы Стравинский «воровал» понравившиеся музыкальные цитаты, в неоклассический период — композиционные модели и технические приемы, в поздние годы позаимствовал целую систему композиции — серийное письмо Арнольда Шёнберга . Разумеется, Стравинский не оформил бы явку с повинной, если бы считал свои преступления постыдными: чужой материал нужен был ему для возбуждения азарта клептомана, и через этот азарт — для сотворения своей музыки, узнаваемой с первых нот.

12. О чистой музыке

«Большинство людей любит музыку, надеясь найти в ней такие чувства, как радость, горе, печаль, или образы природы, или фантастику, или, наконец, просто хотят, слушая ее, забыть „прозу жизни“. Они ищут в музыке лекарство, возбуждающее средство… Дешево бы стоила музыка, если бы она была низведена до такого назначения! Когда люди научатся любить музыку ради нее самой, когда они будут слушать ее по-другому, их наслаждение будет более возвышенным и полным, тогда они смогут судить о ней в ином плане и действительно понимать внутреннюю сущность этого искусства».

Идеал «чистой музыки» маячит на горизонте европейского искусства не первое столетие, но, как всякий абсолют, едва ли достижим. Строго говоря, объясняя, как нужно слушать музыку, Стравинский противоречит сам себе: на его реплику можно было бы ответить знаменитыми словами композитора Роберта Шумана («Лучший способ говорить о музыке — это молчать о ней»), который, однако, тоже их произнес. Впрочем, даже единичная попытка настроить свой слух на восприятие «по-стравински» — без образов, чувств и картинок — дает удивительный опыт. «Музыка ничего не выражает, — говорил Стравинский, — кроме самой себя» . Если не ждать от музыки выражения наших чувств, а позволить ей самовыражаться, она скажет нам гораздо больше. По крайней мере, если это музыка Стравинского.

ЕЩЕ РАЗ ИСТОЧНИК