Энтропическое пространство Алексея Балабанова

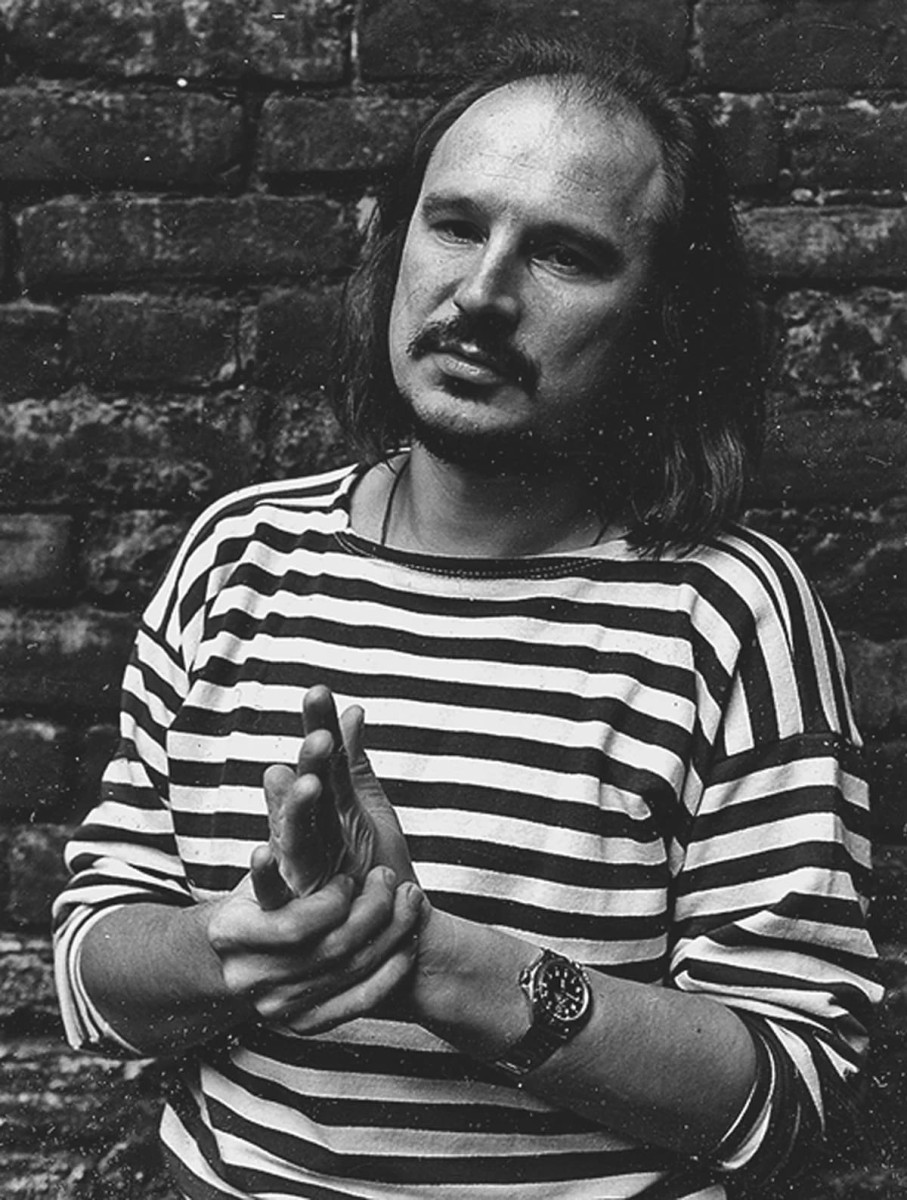

Алексей Балабанов на съемках фильма «Река». 2002 © Из семейного архива Алексея Балабанова.

Балабанов утверждал, что ничего не просчитывает. Его позерство было искренним, а троллинг «простого зрителя» — жестоким, как подобает настоящему художнику. За исключением сделанного по всем фестивальным правилам дебюта 1991 года, все фильмы Балабанова так или иначе получали неоднозначную реакцию, ввергали в недоумение, и даже не будучи снятыми, вызывали тревогу (я имею в виду, в первую очередь, «Реку», во вторую — «Американца», закрытого из-за запоя исполнителя главной роли Майкла Бина). Даже самые демократичные картины криминальной серии Балабанова — не исключение. Народный успех «братской дилогии», точнее, методы его достижения, бурно возмутили интеллигенцию. Навеянная Тарантино и открыто декларирующая универсальность его сюжетов для всех уголков мира, комедия «Жмурки» не понравилась никому — аудитория русского криминала не поняла иронии, интеллигенции помешало традиционное чистоплюйство. «Груз 200» реабилитировал режиссера как мастера своего дела, но порадовал разве что поклонников слэшера. Тогда Андрей Плахов сравнил Балабанова с Пазолини, который в свое время скандализировал европейских левых и заработал репутацию маргинала. С одной стороны, фильмы трудно назвать незамеченными, с другой стороны, гильдия киноведов награждает «Груз 200» специально придуманным «черным слоном», поскольку «белый» за такое давать нельзя. Скандал, обманутые ожидания и, самое главное, усиленное обманом недовольство, сопровождают Балабанова вплоть до его последнего фильма, который сделан с осознанием своего ухода, стремлением завершить рабочую траекторию и расставить точки над «i».

Если перенести акцент с рецепции фильмов на их тематику, возникает, в свою очередь, достаточно неожиданный эффект. Балабанов — разноплановый режиссер, осваивавший разные жанровые конвенции, чтобы взорвать и преобразовать их изнутри, пропитав авторским присутствием. И в то же время Балабанов — режиссер одной темы. От ранних сюрреалистических картин («Счастливые дни», «Замок») к поздним цитатным и минималистическим («Кочегар», «Я тоже хочу») проступает сюжет распада, своеобразной инволюции человека. Наблюдение за этим процессом и предполагает, что режиссер актуализирует коллективное бессознательное то мещанства (как в «Братьях», «Жмурках» и «Грузе 200»), то интеллигенции («Про уродов и людей», «Морфий», мелодрама «Мне не больно»). В итоге оба социальных слоя демонстрируют свою слабость и никчемность. Нэнси Конди в книге «След империи» в главе о Балабанове под характерным названием «Влечение столицы к смерти» (The Metropolitan Death Drive) пишет, что режиссер напоминает зрителю о его природе: человек — коварное и жестокое животное (a cunning and cruel animal), и нам всем следует помнить об этом. Поясняя картину с программным названием «Про уродов и людей», Балабанов невозмутимо уточнял, что интересуется только негативными проявлениями жизни, потому что уже рождение человека — это боль. Люди, заключал далее Балабанов, как таковые неинтересны, интересны страдания. Гуманист — последний эпитет, которым можно наградить Балабанова, скорее, он последний русский ницшеанец после модерности, если перефразировать заглавие книги психоаналитика русской литературы Драгана Куюнджича. Мир Балабанова начинается и заканчивается заведомой пустотой, которую люди судорожно тщатся преодолеть, заполнить вещами, собой, своими проекциями, но неизменно терпят поражение, уходят ни с чем. Даже воцарившиеся в депутатских креслах бандитские шестерки из «Жмурок» заставляют разве что ухмыльнуться по адресу тех, кто управляет страной напротив их московского офиса. Герои всех фильмов Балабанова умирают или разбредаются, точнее, пассивно распыляются. Они — пыль. Пустота сильнее полноты, энтропия — избыточности, хаос — порядка.

«Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005

Ключевой категорией, проявления которой не давали Балабанову покоя, является категория телесности. Тело в христианских культурах функционирует с оглядками и умолчаниями. Траектория его принятия или вытеснения нередко движется противоречиями и травмами. Русская культура, долго жившая в режиме взаимного непересечения народа и аристократии, а затем пережившая ужас революции и реванш простонародного сознания, последний раз пыталась подружиться с телом как раз в эпоху первых русских ницшеанцев на рубеже XIX-XX веков. Балабанов с деланым простодушием открыл мир неизвестной табуированной сексуальности в картине «Про уродов и людей» и снова обманул ожидания: его интересовала не «декадентская эротика», но грядущий крах старого мира, ужасы и потрясения неизбежной революции, кровавое возмездие, которое уготовано даже таким хорошим, воспитанным и образованным врачам и инженерам. Тему эту Балабанов не бросил, а довел до логического предела в «Морфии», где герой стреляет себя в переполненном синематографе не потому, что не может больше жить трясущимся наркоманом, а чтобы не встречаться с будущим. В «Морфии» есть прямые аллюзии к «Уродам» и помимо общего времени действия. И если купающиеся сестры милосердия лишь намекают на вуайеристский мотив, отзывающийся в фильме, который доктор смотрит в кино перед самоубийством, то минет, вызывающий у доктора рвоту, mutatis mutandis взят из картины, снятой ровно за 10 лет до этого. В обоих «Братьях» секс тесно соседствует со смертью, кульминируя в расстреле видеомагнитофона, где крутится кассета со снаффом. «Война» почти не включает секса, зато насилие там доминирует по логике сюжета. «Мне не больно» переворачивают это соотношение — здесь меньше всего крови, но боль и смерть цементируют самое существо этой истории, а насилия в сценах дня десантника — сколько угодно, да еще и поданного как эффектное шоу. Без обманчивого эстетства, но с возросшей провокационной силой разложение результатов советского антропологического эксперимента визуализировано в «Грузе 200» — достаточно произнести пароль «Мухи у нас», чтобы ощутить себя в макабрической духоте этой картины. В «Кочегаре» аннигиляция плоти принимает наиболее радикальные, ускоренные формы, в которых без натяжек можно прочитать аналогии с адским огнем. Лишь в фильме-прощании все умирают не в огне, но в луче воображаемого света, который то ли забирает, то ли не забирает с собой людей на небо.

«Морфий». Реж. Алексей Балабанов. 2008

Однако Балабанов был чужд проповеднической серьезности. Инфернальная топка в «Кочегаре» и свет внутри разрушенной колокольни в «Я тоже хочу» — не послания, не предупреждения. Балабанов не гуманист, люди ему интересны как иллюстрации механизмов распада. Если бы все сюжеты Балабанова были сняты всерьез, без его специфического черного юмора, экспериментально устраненного лишь из «Груза 200», зрителям было бы настолько тяжко, что они бы не поняли ничего. Без страха и жалости, вернее, по ту сторону этих чувств, Балабанов показал тупиковость антропологического проекта, поделился своей меланхолией по поводу значимости человека. Она ничему не кратна, ее невозможно проверить, мы не можем ничего заслужить или, напротив, лишиться. Приняв уже зрелым человеком крещение, Балабанов, кажется, проигнорировал компонент славословия, ограничившись вопрошанием и мучаясь от слишком очевидных для него ответов. Кажущееся странным и случайным название его последнего фильма, конечно, предельно эвфемистично. Это и счастье, которое ищут герои-типажи, и желание, которое на этом этапе окончательно десексуализируется и спиритуализируется. Грубо говоря, в радиационной зоне герои уже ничего не хотят, кроме счастливого избавления, и для всех попавших сюда это — смерть. «Я тоже хочу» завершает распад тел уже по ту сторону сексуальности, — ведь и сцена с обнажением реферирует к Страшному Суду, где грешники обнажены перед низвержением в ад. Сексуальные значения тел, отчужденных от сознания их носителей, неизменно соседствуют у Балабанова со смертью и распадом, как того и требует ритуальный комплекс страдания, смерти и воскресения. Впрочем, предусмотрено ли последнее у Балабанова, — вопрос, на который нет однозначного ответа. Будущее у страдания отчетливо задается лишь в первом фильме Балабанова «Счастливые дни», несмотря на его отмороженную безысходность. О Балабанове нередко писали, что он сразу пришел в кино зрелым человеком. Но в том, что касается обучения модернизму, то первый фильм — это как раз такое тестовое задание, где смерть и распад смягчаются аурой цитатности, обязательной для отечественной традиции чувствительности к литературе.

«Счастливые дни» — фильм об изначальной пустоте, которую в первой половине XX века реабилитировала литература абсурда, компенсируя растущий рационализм повседневной жизни. Модернистская философия вторит литературе, хотя исходила из предельно рационалистических посылок. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» — писал Людвиг Витгенштейн в заключительных строчках «Логико-философского трактата», которому было суждено в начале 1920-х годов перевернуть представления о границах мыслимого мира. Если Джеймс Джойс апеллирует своим «Улиссом» ко всей полноте мировой культуры и катится с этой огромной кучи в бездну абсурда, то другой ирландец Сэмюель Беккет достигает того же эффекта иначе — оставляя разреженное пространство между понятиями, ни к чему не отсылая, никого не цитируя, ничего не сообщая. Беккет воспроизводит практику проживания жизни заново. Балабанов понял этот пафос и поэтому взялся экранизировать Беккета на слове времен в 1991 году.

Алексей Балабанов на съемках фильма «Счастливые дни». 1990

В литературной версии «Счастливые дни» — напыщенная притча, где главного героя зовут «ОН», а все происходящее с НИМ — это цепочка отрывочных эпизодов, настойчиво демонстрирующих глубокомыслие. «Здесь всегда так темно? — спросил ОН и лег на доски. — Всегда, — сказал слепой, — ведь солнца больше нет. — Уйду я от вас, — сказал ОН, кутаясь в пальто». Но когда это эхо одноименной пьесы Беккета получает экранное измерение, взгляд и тело ложатся в него так же легко, как герой — в заброшенную лодку посреди двора-колодца. В этом фильме, точно передающем обескураженность Беккета, попавшего на скудную советскую почву, не происходит ничего. Вернее, все возвращается к фразе «Уйду я от вас», которую безымянный герой то и дело произносит, обращаясь к редким обитателям пустого города. Если Годо должен прийти и не приходит, то человек, выпущенный из лечебницы, все собирается и собирается уйти. Правда, в итоге ему это удается, когда возможности вписать себя в город и найти в нем проявления жизни, оказались исчерпаны. Андрей Плахов писал во втором томе книги «Режиссеры настоящего», что «такого Петербурга мы еще не видели». Действительно, разве что снятый двумя годами ранее «Опыт бреда любовного очарования» Валерия Огородникова передал город, иссушенный болезнью с лихорадочной испариной. Там нет улиц, но есть лечебница, тогда как улицы в «Счастливых днях» — продолжение больничного коридора.

Фильм о пустоте, сделанный в наполненном событиями 1991 году, — важное культурно-антропологическое обобщение. В советского человека крепко внедрили представление о том, что надо жить, как живется, по ту сторону свободной воли — таков залог выживания в обществе, где никто себе не принадлежит. Как только все рухнуло, земля ушла из-под ног, экзистенциальная невесомость начала ощущаться телесно. Город в «Счастливых днях» — почти блокадный, хотя дело происходит не зимой. Но достаточно пересмотреть монтажную «Блокаду» Сергея Лозницы (2005), чтобы увидеть, как страшна была летняя блокада. Балабанов показывает редких обитателей города, пытающихся удержать пространство, заколотить пустоту. Так, вышедший из больницы герой, который блуждает в поисках комнаты, постоянно попадает в квартиры, где есть заделанные двери. Но за этими дверьми находится то, чего боится одинокий человек. В квартире случайной любовницы Анны герой обнаруживает за дверью огромную коробку дома с обрушенными перекрытиями. В верхнем углу коробки — маленький прямоугольник дверного проема, в котором едва угадывается фигура. Большой неорганизованный мир — это то, что встретило освобожденного человека. А он так и будет бежать этой встречи.

«Счастливые дни». Реж. Алексей Балабанов. 1991

Ленинград, еще не переименованный в Петербург, схож у Балабанова с городом, куда несколько раз возвращался Осип Мандельштам, «шевеля кандалами цепочек дверных». Понимая, что старый город ушел из жизни навсегда, он делал вид, что снова войдет в ту же реку: «У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». Но река эта, и он знал это наперед, — окажется мертвой. Недаром Неву так часто сравнивают с Летой (Анна Ахматова, Георгий Иванов, Константин Вагинов). Показательно, что Балабанов ни разу не показывает главную реку Петербурга — в кадре появляется Фонтанка, а Нева табуирована. Время ушло, перекрытия старого мира обрушились, а уход героя остается незамеченным. Да и он, пережив амнезию, не вполне понимает, «откуда вышел и куда идет». С этим гетевским ощущением разочарования в человеческом предназначении, корреспондирует чудовищный текст Даниила Хармса, написанный в 1937 году.

Из дома вышел человек

С дубинкой и мешком

И в дальний путь,

И в дальний путь

Отправился пешком <…>

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Сергей Сергеевич, называемый также Петром и Борей, закрывается в гробу старой лодки и плывет по течению, как вскоре поплывет Уильям Блейк в «Мертвеце» Джима Джармуша на свой берег мертвых. Все свои деньги ОН внес за комнаты и углы, в которых никогда не жил — точно так же, как никогда не видел своего ребенка. Ему нечем заплатить Харону, который перевозит тела, поэтому он плыл один. Лодка пристала, человек в пальто вошел в лес. Стало темно. Сделалась метель. Фигура растаяла в сумерках. Через два года она выйдет из леса в другой одежде и с другим лицом. Это будет землемер К., то есть второй фильм Балабанова «Замок».

Возникнет обманчивый эффект последовательного развития авторского подхода. От переживания экзистенциального абсурда — к абсурду власти. Западная фактура, подчеркнутая отстраненность и эстетство «Замка» только помогают понять, что русский абсурд — никакой не особый. Балабанов использует первоисточник, чтобы показать привычное в непривычных обстоятельствах. Но «Замком» и завершается выраженно модернистский период в работе Балабанова, где пустота задается как первичная категория и заполняется предметами, как картезианское пространство. Начиная с «Брата» болезненная пустота растет и усиливается внутри — в душе, сознании и истории. Вещей вокруг все больше, но энтропия растет. Деньги, оружие, одежда, пластинки, автомобили, самолеты, фотокарточки, архитектурные чертежи, шикарные квартиры, офисы, посуда, бутылки водки, камеры слежения и охранные системы — все это фонтанирует в обманчиво «народных» боевиках Балабанова. Но пространство сжимается, исторгая из себя лишь мертвые тела в напрасных поисках счастья.

«Я тоже хочу». Реж. Алексей Балабанов. 2012

С венецианской премьеры последнего фильма Балабанова, надежно замкнувшего биографию художника в образцовый сюжет, уходили даже самые толерантные к русским европейцы. «Я тоже хочу» — образец намеренного провинциализма, прощальный привет из складки времени, где нет современности, будущее никогда не наступит, а прошлое расходится с образами, которые продаются в нынешней России. «Я тоже хочу» как итог провокаций и правдоискательства иллюстрирует путь к богу, обретение которого буквально становится концом пути для режиссера, репетирующего свою смерть в кадре. Как и умерший за три месяца до него великий петербургский кинорежиссер старшего поколения, Балабанов оказался то ли над временем, то ли вне времени, хотя его язык далек от фресковой аллегоричности и барочной густоты деталей. Язык Балабанова как режиссера, преодолевшего в себе искушения модернизмом и гуманизмом, предельно разгружен. Сам Балабанов, изображая простодушного, определял свою манеру как фантастический реализм, но в итоге пережил мучительную консервативную революцию — ему оказалось не по пути с пост-историей. Никогда не сближаясь с некрореалистами, Балабанов, тем не менее, двинулся дальше, придав эстетике смерти глубокое этическое измерение, не нуждающееся в натуралистичной визуализации.

ЕЩЕ РАЗ ИСТОЧНИК