3 сентября 1941 года в Уфе в семье театрального режиссера Доната Мечика и актрисы, а впоследствии корректора Норы Довлатовой родился Сергей Довлатов. Человек, считавший, что его профессия — быть русским автором, на родине был автором для избранных — ограниченного круга петербургской интеллигенции, знавшей его в основном по очеркам в газете «Советская Эстония», в которой Довлатов служил корреспондентом, и самиздату (набор его первой книги уничтожили по распоряжению КГБ). Заслуженного признания Сергею Донатовичу удалось добиться лишь в эмиграции: он опубликовал двенадцать книг в США и Европе, а в середине 1980-х годов стал вторым после Владимира Набокова русским писателем, печатавшимся в журнале New Yorker. Довлатова на родине запойно начали читать в 1990-х — через пять дней после его смерти в СССР напечатали «Заповедник». По просьбе Правила жизни Арен Ванян, исследователь, литературный критик и автор телеграм-канала «Арен и книги», разложил судьбу и творчество Сергея Довлатова по алфавиту и объяснил, почему он важный и оригинальный русский прозаик.

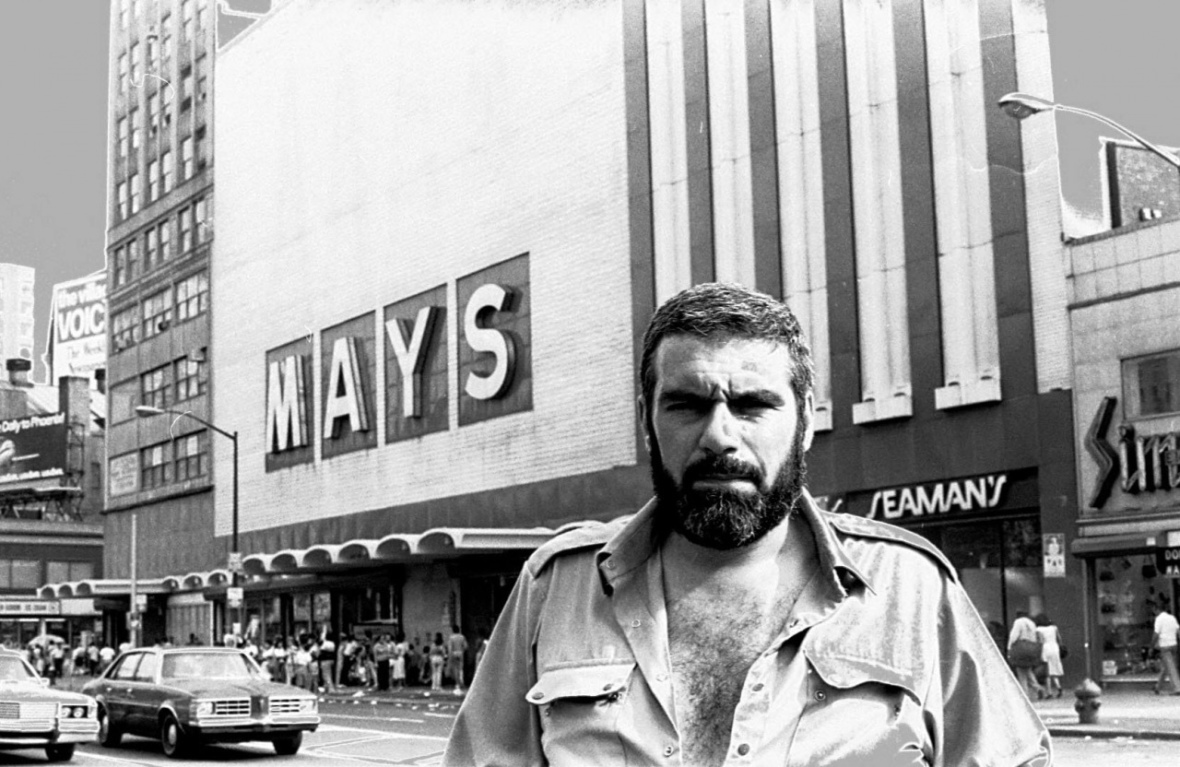

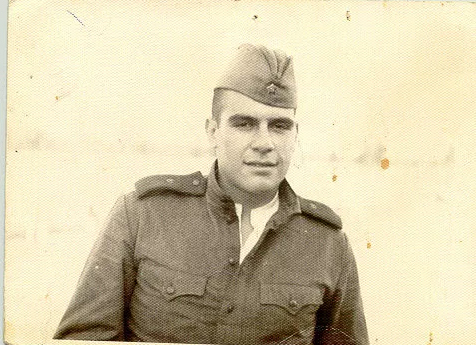

Портрет для сборника «Наши», Форест Хиллз, Нью-Йорк, 1983 год. @Mark Serman

АБСУРД

«В борьбе с абсурдом так и надо действовать. Реакция должна быть столь же абсурдной. А в идеале — тихое помешательство».

Нелепость и бессмыслица преследуют довлатовских героев повсюду: в Ленинграде, в Таллине, в Нью-Йорке. Не имеет значения, в каком государстве проживает человек, в тоталитарном или демократическом. Профессия или образ жизни — тоже не признак наличия здравого смысла; абсурд свойственен всем: американцам и эмигрантам, алкоголикам и уголовникам, ученым и поэтам. Искоренить абсурд невозможно, с ним можно только свыкнуться.

Посему довлатовские герои с очень важным видом совершают поступки, которые противоречат здравому смыслу. Так, толстовец Цыбин, наплевав на принципы, набивает морду писателю Битову, а писатель Битов дает по физиономии поэту Вознесенскому — просто за то, что встретил его.

«Мир охвачен безумием, — подводит итог Довлатов. — Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда».

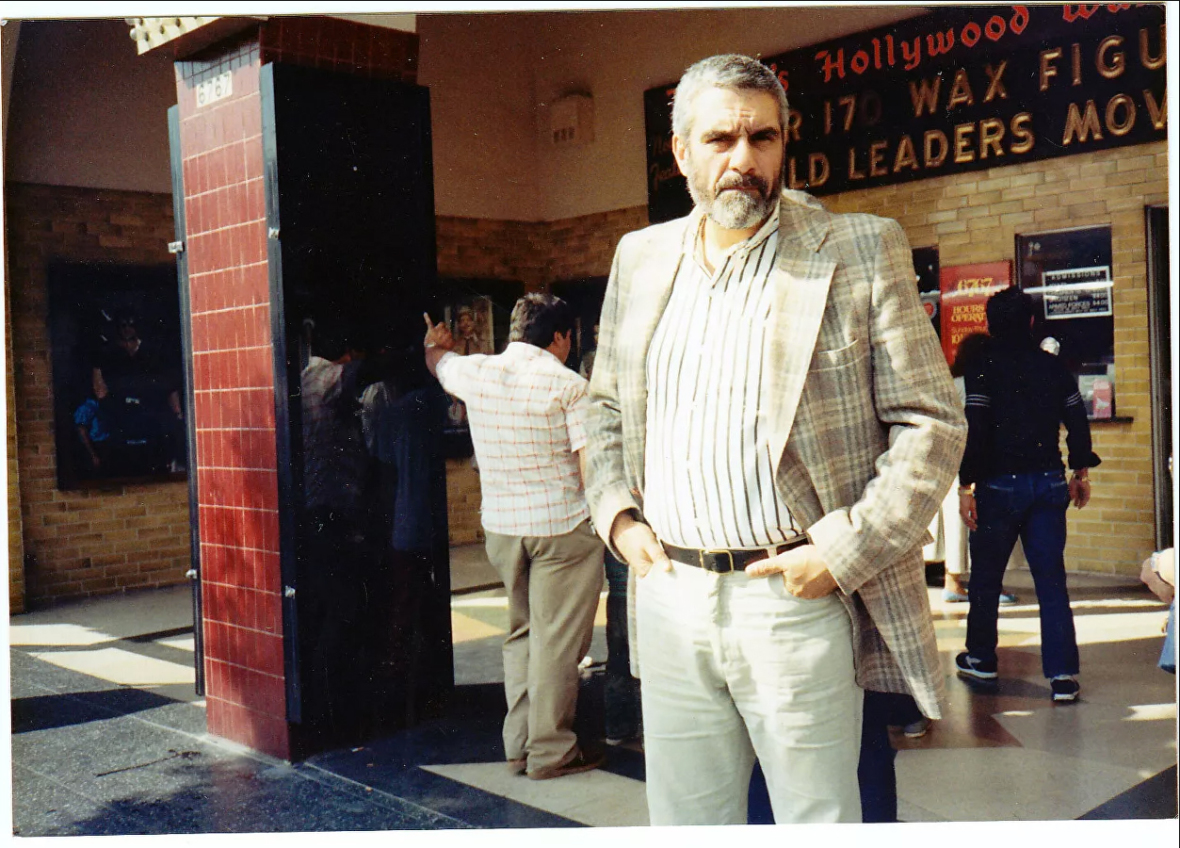

Сергей Довлатов из серии «Дома», Форест Хиллз, Нью-Йорк, 1982 год.

@Mark Serman

ТЕНОР

Друг Довлатова, литературный критик и эссеист Александр Генис, однажды заметил: «По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся».

В самом деле, был по меньшей мере один человек, которым Довлатов искренне восхищался. Довлатов смотрел на Бродского как на пришельца, существо из иного мира: «Разумеется, он не был советским человеком. Любопытно, что и антисоветским не был. Он был где-то вне…» Довлатов постоянно испытывал волнение, робость, растерянность, находясь рядом с Бродским. Он не пытался быть выше его. Он не старался быть даже наравне с ним. Он продолжал верить в его дарование, повторяя:

«Надежду на возрождение русской словесности дает мне то, что в литературе продолжает трудиться один гениальный русский писатель. Это Иосиф Бродский».

ВОДКА

«Как-то в Ленинграде,— вспоминал Александр Генис, — к Довлатову домой зашел брат Боря. Спросил у Норы Сергеевны [матери Довлатова], где Сергей. Та сказала, что сидит у себя и слушает Шостаковича. „С алкоголиками это бывает“, — успокоил ее Борис».

Довлатов никогда не скрывал своей пагубной привычки. В пьянстве, по собственному признанию, он не видел большого греха. Хотя в американские годы часто повторял, что завязал с водкой (а точнее, с запоями). А затем еще оставил читателям один из самых знаменитых афоризмов:

«Алкоголизм — излечим, а пьянство — нет».

«ГЕРОЙСТВОВАНИЕ»

Довлатов на дух не переносил претенциозность и морализаторство. Он часто иронизировал над чужим «геройствованием», особенно — диссидентским.

В романе «Филиал» он описал историю, связанную с вымышленным диссидентом по фамилии Акулич. По сюжету, Акулича выдвигают в президенты будущей свободной России. Во время представления, когда произносились слова «о бескорыстии, мужестве, нравственной стойкости» Акулича, неизвестная женщина-фотограф встала и спросила у него, когда он вернет ей 60 долларов. В ответ диссидент Акулич произнес: «Господа, что же это такое?! Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете?!»

История это была реальная, и, по воспоминаниям друзей, Довлатов, услышав такой ответ, сбросил борца с тоталитаризмом с тесной редакционной лестницы. Через минуту диссидент просунул голову в дверь и проговорил: «Зима на улице, а я тут пальто забыл».

ДЖАЗ

В одной из эмигрантских статей Довлатов писал: «Я полюбил джаз шестидесятых годов, сдержанный и надломленный. Полюбил его за непосредственность. За убедительное, чуждое ханжеству возрождение соборных переживаний. За прозорливость к шансам гадкого утенка. За глубокий, выстраданный оптимизм…»

Друзья Довлатова писали, что помимо литератора он мог стать джазменом. Сам Довлатов говорил в интервью, что всегда любил джаз. Он и писал много о нем, в том числе — в художественной прозе. Так, в романе «Филиал» джаз передает мироощущение главного героя, «стилистику его жизни». Вот, к примеру, фрагмент, где джаз отражает интимную близость героев: «Тася вынула из сумочки маленький приемник без чехла. Раздались звуки джаза, и мы почувствовали себя естественнее. Как будто невидимая рука деликатно убавила свет». А вот — тоску и одиночество: «Я перешел в тамбур. Грохот колес тотчас же заглушил джазовую мелодию».

ЖЕНЩИНЫ

Довлатова тянуло к женщинам, а женщин — к нему. Посему его личная жизнь была очень непростой. Он состоял в двух официальных браках и в одном гражданском; у него остались дети от трех женщин. Свою личную жизнь он объяснял просто: «У хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший». Его герои имели схожие проблемы — они нелепо влюблялись и расставались, они изменяли женам и мужьям, они возвращались к тем, кто готов был их простить.

В то же время Довлатов, вслед за Чеховым, подчеркивал тяжелую участь русской женщины. Иногда он делал это с едкой иронией: «Букашку русский мужик пожалеет. Невидимую лесную козявку пожалеет. А собственную жену — по голове оглоблей…» А иногда — с печалью: «Миллионы русских женщин унижаемы — всечасно. Причем не КГБ их мучает. Не партия и ее ленинский центральный комитет. Не Андропов, черт бы его побрал, а собственные мужья. И за одно это мы, российские люди, достойны пожизненной каторги и вечного тоталитаризма…»

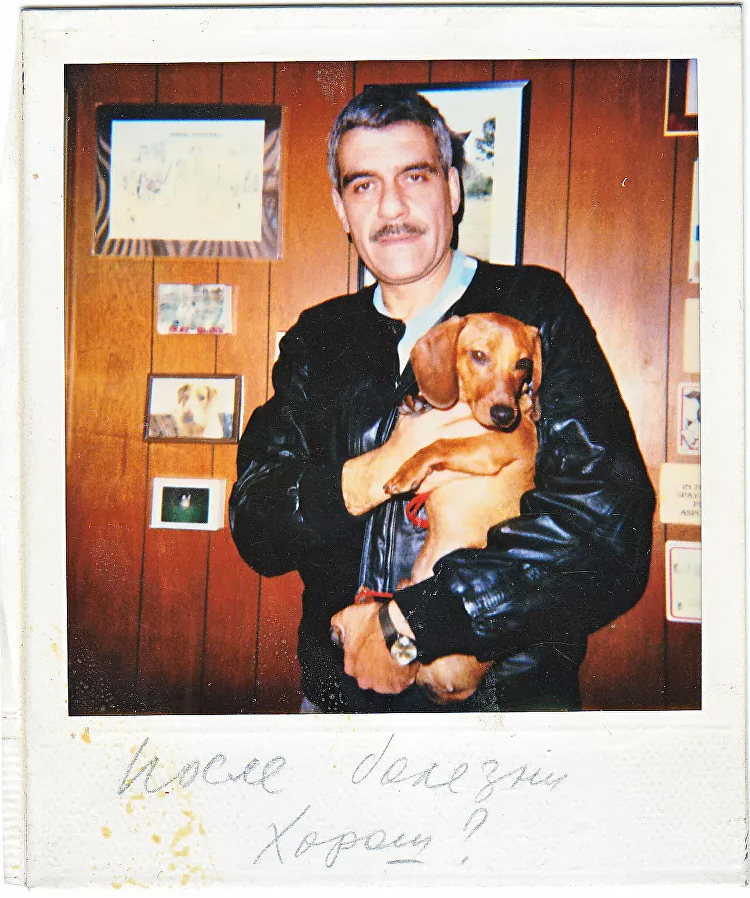

Фото из семейного архива Тамары Николаевны Зибуновой, лето 1974 года. sergeidovlatov.com

«ЗАПОВЕДНИК»

Книги часто помогают писателям разрешить те или иные экзистенциальные проблемы. Вот и «Заповедник» помог Довлатову навсегда — изнутри, в душе — распрощаться с Советским Союзом.

Главный герой повести — пьющий писатель-аутсайдер из Ленинграда, приехавший на лето в Пушкинские Горы подработать экскурсоводом. Он пребывает в длительном кризисе: алкоголизм, самобичевание, неурядицы семейной жизни. В это самое время его жена объявляет, что уезжает вместе с дочерью из Советского Союза. Вопросу «что делать?» — покинуть заповедник, который у Довлатова становится метафорой СССР, или сгинуть в нем назло себе — и посвящена повесть. Главный герой, как и сам Довлатов, выбирает первое — отъезд и воссоединение с семьей.

Фото с надписью «Миле Арьевой от раннего меня» Ленинград, 1967 год. sergeidovlatov.com

ИДЕНТИЧНОСТЬ

Довлатов часто возвращался к теме собственной идентичности. «Кем только я не был в жизни! — писал он в романе «Ремесло». — «Стилягой» и «жидовской мордой». «Агентом сионизма» и «фашиствующим молодчиком». «Моральным разложенцем» и «политическим диверсантом». Мало того, я, сын армянки и еврея, был размашисто заклеймен в печати как «эстонский националист».

В Америке он в конце концов сделал выбор, провозгласив себя «новым американцем». А в одноименной газете он опубликовал ряд статей, посвященных жизни эмигрантов третьей волны в Америке. Частый лейтмотив этих статей — как и вообще поздней довлатовской прозы — это разница между обыденностью советской и американской. Чем процесс развода в Америке отличается от советского? А что насчет бизнеса? А профессия писателя? В конце концов, почему американцы пьют меньше, чем русские?

КУИНС, НЬЮ-ЙОРК

С февраля 1979 года Довлатов жил в Нью-Йорке, в районе Куинс. Нью-Йорк, по его мнению, «серьезное испытание воли, характера, душевной прочности». Здесь, говорит он, «у тебя нет ощущения гостя, приезжего, чужестранца. И нет ощущения дома, пристанища, жилья. Есть ощущение сумасшедшего корабля, набитого миллионами пассажиров. Где все равны…»

Довлатову, однако, повезло больше многих других эмигрантов из СССР, поскольку он всю жизнь любил американскую культуру: прозу Фолкнера, Сэлинджера и Апдайка, музыку Чарли Паркера и Телониуса Монка, американские трофейные фильмы.

Но английским языком Довлатов так и не овладел сполна — что до, что после переезда. С первых дней в Америке он был связан с русскими эмигрантскими кругами, занимался «исключительно русскими проблемами» и работал в русском еженедельнике «Новый американец»; английским языком ему «приходилось пользоваться лишь в супермаркете и в сабвее».

Тем не менее Довлатов не раз признавался, что «Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно эмигрировать только на Луну».

Фото Нины Аловерт / alovertphotos.com

ЛЕНА

Упомянутый выше «Заповедник» Довлатов посвятил «жене, которая была права» — речь идет о его второй жене, Елене Довлатовой, с которой он прожил до самой смерти. Она — частый гость его произведений. Роль у нее ровно та же, что и в посвящении, — оставлять за собой правду. Правда ее в ее устах бывает резкой, иногда саркастичной, но всегда отрезвляющей. Она может потерять работу, по делу нагрубив чиновнику-антисемиту; она может заметить, что какаду в зоомагазине владеет английским лучше, чем они с мужем; она, когда муж в четыре часа утра отправляется вносить залог за «полузабытого ленинградского уголовника», может спокойно выговорить ему: «Вечно тебе звонят какие-то подонки. Почему тебе Солженицын не звонит? Или Барышников?» Возможно, она — чуть ли не единственный здравомыслящий человек в абсурдном мире довлатовской прозы.

МАТЬ (И ОТЕЦ)

Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, куда его родителей эвакуировали во время войны. Его отец — театральный режиссер Донат Исаакович Мечик. Мать — литературный корректор Нора Сергеевна Довлатова. В 1944 году они вернулись в Ленинград, а в 1949-м развелись. Довлатову было восемь лет.

О своем отце Довлатов оставил довольно печальные воспоминания: «Я знал, что он тайно пишет лирические стихи. Через двадцать лет я их прочел. К сожалению, они мне не понравились». Или: «Было в моем отце какое-то глубокое и упорное непонимание реальной жизни…» Или: «Как все легкомысленные мужчины, отец был добродушным человеком».

Самое, однако, меткое замечание, как всегда, оставила жена Довлатова: «Боже, до чего ты похож на своего отца!..»

Полная противоположность отцу — мать: «Ее исключительная порядочность не допускала компромиссов. Любой ее жест принимал характер самопожертвования». Если отец испытывал почтение к Сталину, находя в нем трагическое обаяние — излюбленный грех многих, кто не понял 1937 год, — то мать, напротив, следовала строгому мнению: «Грузин порядочным человеком быть не может!» Этому, прибавляет Довлатов, ее научили в армянском квартале Тбилиси, где она росла.

Довлатов в детстве.

sergeidovlatov.com

«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»

С 1980 по 1982 год Довлатов был главным редактором эмигрантской газеты «Новый американец». Это была еженедельная газета третьей волны русской эмиграции.

Первое время в США на русском издавалась только консервативная газета «Новое русское слово», где тон задавали первые две эмигрантские волны. По воспоминаниям Петра Вайля, «главный редактор «Нового русского слова» <…> от меня впервые услышал имена Искандера и Шукшина, а на уговоры посмотреть фильм Тарковского добродушно отвечал: «Голубчик, я последний раз в сорок пятом году был в синема». «Новый американец», напротив, был задуман и реализован третьей эмиграцией как газета либеральной направленности.

Сначала редакция размещалась в крошечном помещении на Таймс-сквер, чуть позже — на Юнион-сквер, а затем — на 8-й авеню. Во время переезда в последнее помещение была сделана знаменитая фотография Довлатова на полу; ее позже опубликовали в газетном репортаже о переезде, подписав: «Главный редактор „Нового американца“ обживает свой кабинет. Мебели для него пока не нашлось».

Позже Довлатов описал историю создания «Нового американца» в повести «Невидимая газета», а статьи, опубликованные им в газете, вошли в сборник «Марш одиноких».

Фото Нины Аловерт / alovertphotos.com

ПРОФФЕР КАРЛ

«Американец, избравший делом жизни — русскую литературу» — так Довлатов описал литературоведа, слависта и переводчика Карла Проффера.

Проффер — одна из самых важных фигур во вселенной русской литературы ХХ века. В 1971 году он вместе с женой Эллендеей основал легендарное издательство «Ардис» — по названию семейного поместья из «Ады» Владимира Набокова. В «Ардисе» были опубликованы произведения Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Владимира Набокова, Иосифа Бродского, Саши Соколова, а также Сергея Довлатова; в 1977 году там вышла «Невидимая книга». Именно эта публикация отчасти побудила — или вынудила — Довлатова эмигрировать.

Увы, Проффер умер рано, на 46-м году жизни. После его смерти Довлатов писал редактору «Ардиса» Рональду Мейеру: «Вы, наверное, догадываетесь, как много значили Профферы в моей жизни, и к этому я могу добавить только одно: мы все уверены, что Эллендея, вы и другие сотрудники „Ардиса“ — сумеете сохранить издательство, единственное на Западе серьезное, масштабное и культурное учреждение, связанное с Россией. Наверное, это потому, что „Ардис“ — единственное русское дело, которое создал американец».

Довлатов посвятил Карлу Профферу книгу «Ремесло».

Иосиф Бродский с Карлом и Эллендеей Проффер

tamizdatproject.org

РУБИНШТЕЙНА УЛ.

Через жизнь Довлатова прошли три города: Нью-Йорк, Таллин и Ленинград — «наименее советский город России…» Когда читаешь довлатовские описания Ленинграда, может показаться, что он писал о себе: «Мучительный комплекс духовного центра… Ущемленный в своих административных правах… Сочетание неполноценности и превосходства…»

Комнаты коммунальной квартиры, в которой жил Довлатов, находились на улице Рубинштейна. Делил он их с матерью, женой, дочкой и фокстерьером. Рядом с ними проживало много других писателей и поэтов. В соседнем доме жил поэт Евгений Рейн, на соседней улице — писатель и издатель Игорь Ефимов, а еще дальше — поэт Анатолий Найман.

На улице Рубинштейна Довлатов прожил больше тридцати лет. Сегодня там установлен памятник — фигура писателя с машинкой «Ундервуд».

СТАЛИН

«То, что Сталин — убийца, — писал Довлатов в романе „Наши“, — моим родителям было хорошо известно. И друзьям моих родителей — тоже. В доме только об этом и говорили.

Я одного не понимаю. Почему мои обыкновенные родители все знали, а Эренбург — нет?»

Довлатов принадлежал к интеллигентским кругам Ленинграда; в этой среде, «книжной публике», как ее называл Бродский, было много пострадавших от сталинских репрессий или тех, кто испытывал презрение к советской власти. Семья Довлатовых — мать и сын — не были исключением. Еще в шестилетнем возрасте Сергей узнал, что его дедушка был расстрелян. «А уж к моменту окончания школы, — вспоминал он, — знал решительно все. Я знал, что в газетах пишут неправду. Что за границей простые люди живут богаче и веселее. Что коммунистом быть стыдно, но выгодно».

Но Довлатов, в отличие от многих знакомых, не стал диссидентом и даже не пытался притворяться им. Он посвятил себя куда более скромному призванию — ремеслу литератора. А когда речь заходила о борьбе с режимом, он из раза в раз излагал одну и ту же мысль: сначала надо исправиться самому.

«Мы поняли одну чрезвычайно существенную вещь. Советская власть — не форма правления. Советская власть — есть образ жизни многомиллионного государства. А следовательно, она живет в каждом из нас. В наших привычках и склонностях. В наших симпатиях и антипатиях. В нашем сознании и в нашей душе.

А значит, главное для нас — победить себя. Победить в себе — раба и циника, труса и невежду, ханжу и карьериста».

ullstein bild / Getty Images

ТАЛЛИН

Таллин — еще один важный город в судьбе Довлатова. «Город вертикальный, интровертный, — писал он в „Марше одиноких“. — Разглядываешь высокие башни, а думаешь о себе».

В Таллин Довлатов приехал в 1972 году и работал корреспондентом газет «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин». Воспоминания о жизни в этом городе он оставил в книгах «Компромисс» и «Ремесло». Там же он рассказал о причинах, побудивших сменить место жительства: «Почему я отправился именно в Таллинн? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?.. Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности». В общем, ничего нового для Довлатова.

«Он хорошо знал Эстонию, — вспоминал его друг, поэт Евгений Рейн, — относился к ней с симпатией, может быть, чуть-чуть юмористически (что, впрочем, вообще неотделимо от его ментальности). И эстонцы чувствовали в нем друга, до известной степени „своего“ человека».

Довлатову пришлось покинуть Таллин сразу после провала публикации сборника рассказов «Пять углов». Уже незадолго до выхода в печать книга привлекла внимание эстонского КГБ. Набор почти был полностью уничтожен. Довлатов вернулся в Ленинград.

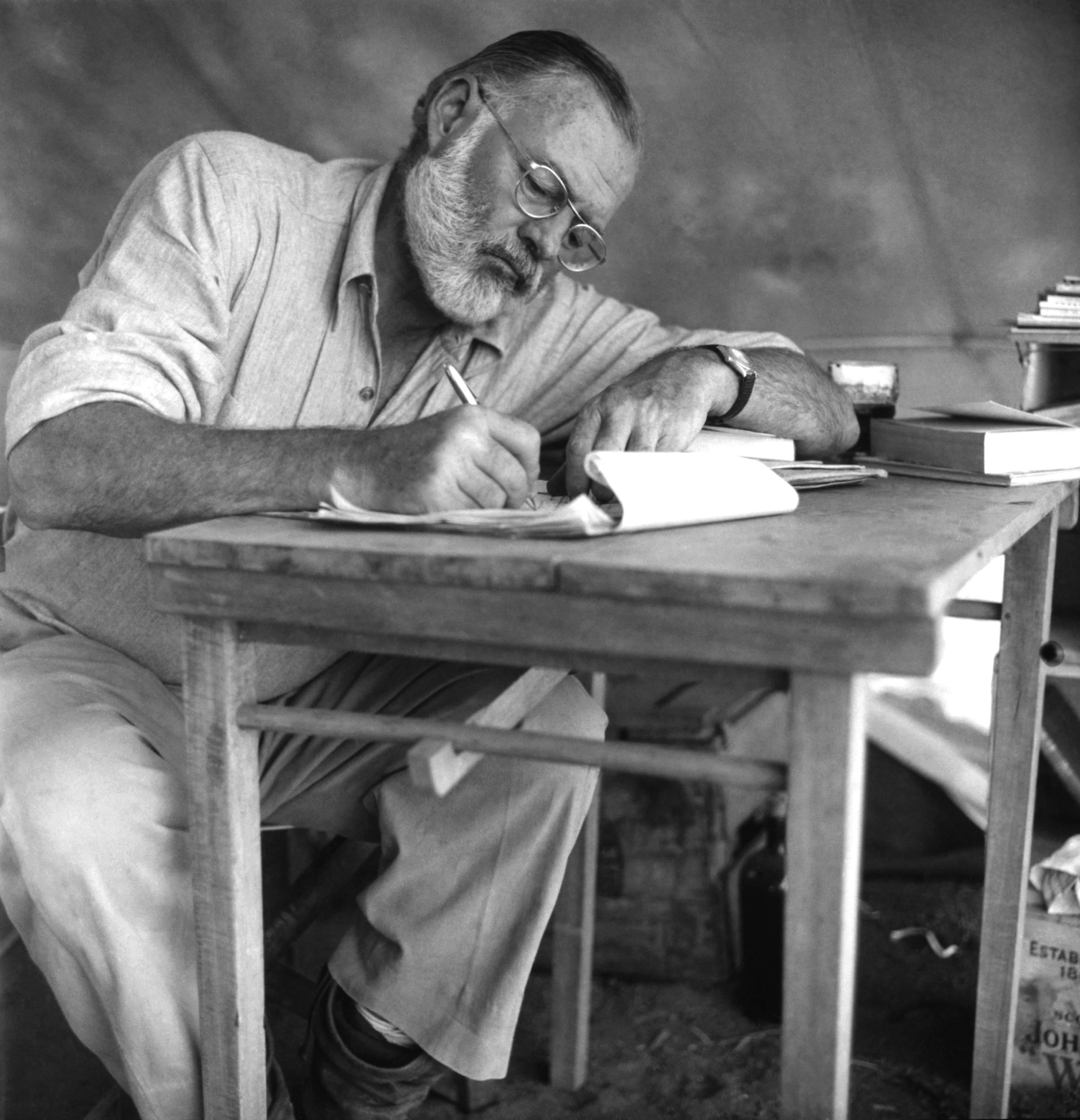

ХЕМИНГУЭЙ

«С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем», — говорит жена главному герою романа «Заповедник». В самом деле, Довлатов никогда не скрывал своей юношеской привязанности к великому американцу; он и вел образ жизни, схожий с хемингуэевским: писал короткие рассказы, пользовался спросом у женщин, выпивал больше положенного. Чего уж там, не только Довлатов, а целое поколение советских читателей и писателей вдохновлялось личностью и романами Хемингуэя. Но вскоре восторг сменился разочарование. Довлатов описал эту общественную перемену в статье 1984 года «Папа и блудные дети», подчеркнув, что «именно в эту пору, когда Хемингуэй завоевал журналы и издательства, сцену и кинематограф, русское общество начало охладевать к своему кумиру». А еще раньше, в статье 1981 года Nobody is perfect, он описал свои личные впечатления:

«Хемингуэй застрелился без видимого повода. Ужас надвигающейся импотенции сломил его. Тяготы обычных старческих недугов парализовали его волю.

Хемингуэй выбрал оружие беззащитных. Он поступил как слабый человек. Что вовсе не делает его менее значительным писателем. И менее достойным человеком.

Ведь человеческая слабость писателя зачастую оборачивается главным источником его творчества».

Эрнест Хемингуэй за работой во время охоты, Кения, сентябрь 1952 года.

Earl Theisen / Getty Image

ЧИНЬЯВОРЫК

В 1962 году Довлатов был отчислен за неуспеваемость с филологического факультета Ленинградского университета имени Жданова и призван в Советскую армию. Он служил конвойным надзирателем в исправительно-трудовом лагере на севере Коми АССР — поселке Чиньяворык, недалеко от Ухты. «Чуть ли не каждый день, — вспоминал Довлатов, — получал письма от моих родителей, от старшего брата и нескольких близких друзей, и эти письма очень меня поддерживали в тех кошмарных условиях, в которые я попал». Через десять месяцев Довлатов был переведен — при содействии отца — под Ленинград, где условия службы были куда мягче. Из армии, по воспоминаниям Бродского, Довлатов «вернулся, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде». Свиток рассказов позже лег в основу первого и самого мрачного романа писателя — «Зоны».

Солдат ВОХРы (Коми АССР).

Фото из архива Тамары Зибуновой, 1963 год. / sergeidovlatov.com

ЭМИГРАЦИЯ

В 1976 году Довлатов вернулся из Таллина в Ленинград. Он работал в штате журнала «Костер» и писал рецензии для литературных журналов «Нева» и «Звезда». Его прозу, не считая одной повести в «Неве» и рассказа в «Юности», не печатали; посему он публиковался в самиздате и тамиздате. За этот «проступок» его исключили из Союза журналистов СССР. Затем были уже упомянутые Пушкинские Горы. По воспоминаниям литературного критика Андрея Арьева, в день рождения Довлатов написал на листке бумаге: «35 лет в дерьме и позоре!»

«В 78-м году, — писал Довлатов, — я окончательно убедился, что на родине меня печатать не будут, и стал подумывать об отъезде, тем более что мои рассказы к тому времени оказались на Западе». Летом 1978 года Довлатов вместе с матерью эмигрировал из СССР; его жена Елена с дочерью Катей уже находились в Нью-Йорке. В феврале 1979-го они наконец-то воссоединились.

За двенадцать лет эмиграции Довлатов издал двенадцать книг в США и Европе, а также печатался в журнале New Yorker (второй — и последний — после Набокова русский писатель, кому это удалось). Сам Довлатов к успеху относился со свойственной ему самоиронией: «В Америке успех и слава — не одно и то же. Успех и деньги — не синонимы. Мой, скажем, вид успеха называется critically acclaimed — „отмеченный критиками“. К деньгам это серьезного отношения не имеет. К славе — тем более».

В Нью-Йорке.

Фото из архива Тамары Зибуновой. / sergeidovlatov.com

ЮМОР

Довлатов строго различал поставщиков шуток и людей, наделенных чувством юмора. Он приводил в сравнение своих родителей: «Отец был поставщиком каламбуров и шуток. Мать обладала чувством юмора. (Дистанция — как между булочником и голодающим.)». Очевидно, себя он относил к тем, кто обладал чувством юмора. И даже описал в одной из газетных заметок 1980-х авторскую мини-теорию:

«Юмор — инструмент познания жизни: если ты исследуешь какое-то явление, то найди, что в нем смешного, и явление раскроется тебе во всей полноте. Ничего общего с профессиональной юмористикой и желанием развлечь читающую публику все это не имеет».

Из архива Тамары Зибуновой. / sergeidovlatov.com

Я

Большинство произведений Довлатова написаны от первого лица. Главный герой его прозы — один из самых узнаваемых портретов русской литературы. Тем не менее понять Довлатова до конца никто не может. Поэтому, а может, и по иным причинам он часто повторял своим друзьям:

«Обидеть Довлатова легко, понять — трудно».

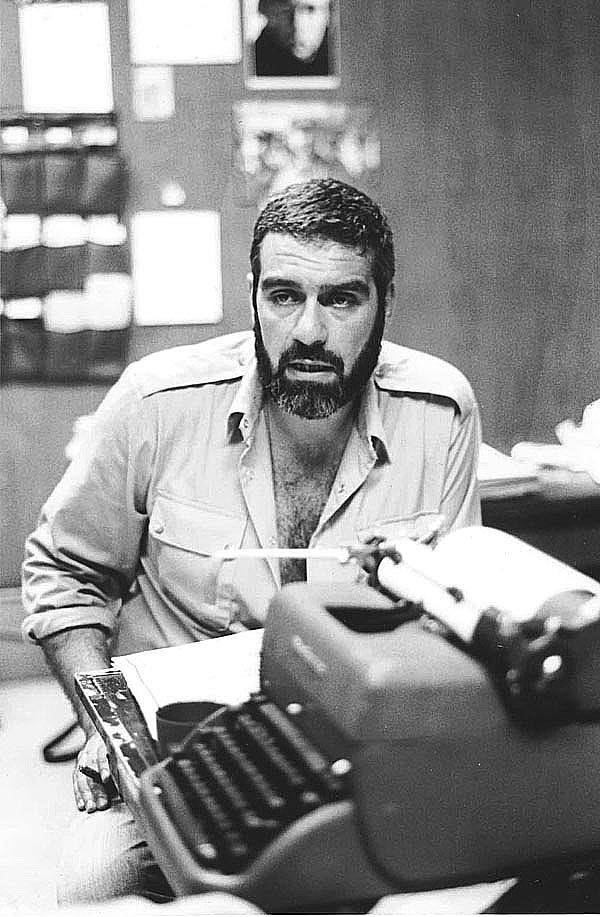

В редакции газеты «Новый американец», 1980 год.

Фото Нины Аловерт. / alovertphotos.com

*Книга Марка Сермана «Сергей Довлатов. Фотографии. Очерки и воспоминания» выходит 10 сентября в издательстве «АСТ».

ЕЩЕ РАЗ ИСТОЧНИК