Эко скончался в своём доме в Милане вечером 19 февраля 2016 года от рака поджелудочной железы, с которым боролся два года. 23 февраля 2016 года в замке Сфорца в Милане прошла церемония прощания.

Правила жизни Умберто Эко, журнал Esquire

Я родился в Алессандрии — том самом городишке, что известен шляпами-борсалино.

Не стоит полагать, что Италия — это страна интеллектуалов. Тот факт, что Рафаэль и Микеланджело родом отсюда, на самом деле не значит ничего.

Каждый европеец, выходя на улицу, видит средневековые церкви, поэтому его не интересует Средневековье. Другое дело — Индианаполис. Самые интересные письма я получают из таких мест.

Меня за уши не оттащишь от Средневековья — примерно так же, как иных людей за уши не оттащишь от кокосов.

Думаю, если бы я родился в Средние века, я был бы уже мертв.

Мой отец был бухгалтером, а его отец — типографом. Мой отец был самым старшим из тринадцати детей, а я был его первым сыном. Моим первым ребенком также был сын, и аналогичным образом сын был первым ребенком моего сына. К чему я это? Если вдруг выяснится, что семья Эко происходит от византийских императоров, мой внук будет считаться дофином (наследник королевского престола. — Esquire).

Мой отец в юности был большим любителем книг. Но у его родителей было 13 детей, семья едва сводила концы с концами, и покупку книг мой отец позволить себе не мог. Тогда он стал читать в уличных киосках. Подходил, брал с прилавка книгу и начинал читать до тех пор, пока хозяин не гнал его прочь. Тогда он переходил к следующему киоску, открывал книгу на той странице, где остановился, и продолжал читать. Я очень дорожу этим воспоминанием — его упорной погоней за книгами.

Когда мой дед вышел на пенсию, он занялся переплетением книг на заказ. Старинные, прекрасно иллюстрированные издания Готье и Дюма лежали у него дома повсюду. Это были первые книги, которые я увидел. Когда он умер, в 1938-м, многие владельцы книг не стали забирать свои заказы, и книги просто сложили в огромный ящик, который вскоре оказался в родительском подвале. Время от времени меня посылали туда — за углем или за вином, — а я только и ждал этого.

Да, я тоже писал стихи. Когда-то я сказал: в определенном возрасте поэзия сродни подростковым прыщам. Это этап, без которого нельзя. В пятнадцать или, скажем, в шестнадцать поэзия — это мастурбация. И отличие плохого поэта от хорошего заключается в том, что хороший поэт сжигает все свои ранние попытки, а плохой — публикует.

Несколько месяцев назад за пару тысяч долларов я купил себе трубу. Вы ведь знаете: для того чтобы играть на трубе, нужно постоянно тренировать губы, но я не делал этого уже очень и очень давно. Так что сейчас я играю плохо, а вот в двенадцать лет я играл превосходно. Но я купил трубу не для того, чтобы играть на ней. Я купил трубу как свидетельство того, каким я когда-то был.

Какого бы персонажа ты ни выдумал, так или иначе он будет выращен из твоего опыта и твоей памяти.

Настоящий герой — всегда герой по ошибке. На самом деле он мечтает быть честным трусом, как и все вокруг.

Возможно, вам будет небезынтересно узнать, что однажды я опубликовал структурный анализ типичного сюжета Иена Флеминга (автор серии книг о Джеймсе Бонде. — Esquire).

Детективная литература привлекает меня тем, что задается центральным вопросом философии — кто все это сделал?

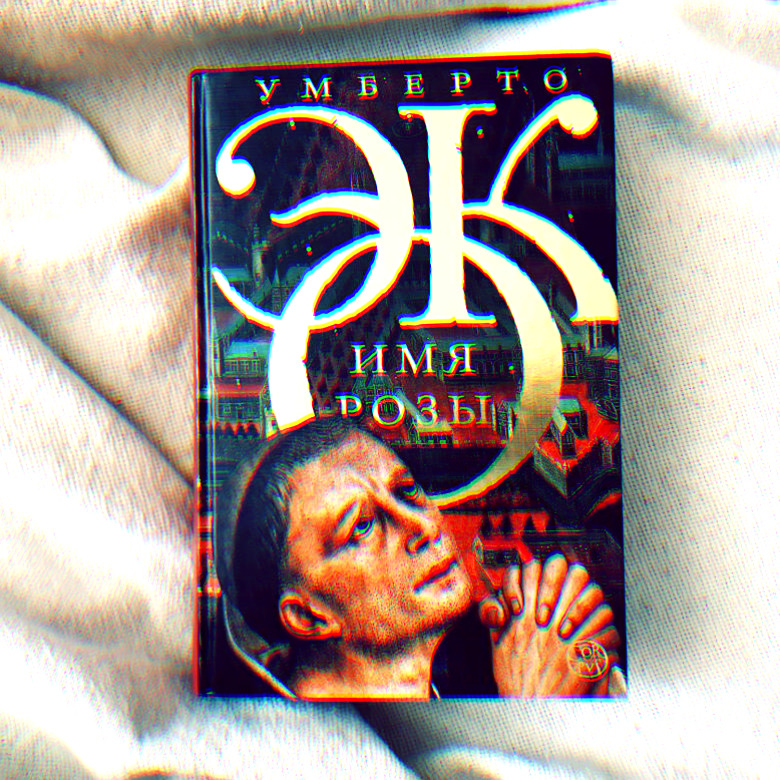

Когда я приступал к написанию «Имени розы», я, безусловно, не знал, что именно могло содержаться в утерянном томе аристотелевской «Поэтики» (исследование теории драмы в двух книгах, из которых до наших дней дошла только первая, посвященная трагедии. — Esquire) — том самом, что был посвящен комедии. Но в процессе написания книги я, кажется, стал догадываться.

Каждый раз, когда я начинаю писать книгу, я чувствую себя приговоренным к двухлетнему сроку, потому что книга сродни ребенку. Сначала ты должен дать ей жизнь, потом заботиться о ней, и только затем она начинает ходить и, наконец, говорить.

Хорошая книга всегда умнее своего автора. Зачастую она рассказывает о вещах, о которых автор даже не догадывался.

Первостепенная обязанность культурного человека — всегда быть готовым переписать энциклопедию.

Я люблю телевидение и полагаю, что нет на свете ни одного серьезного гуманитария, кто не любил бы смотреть телевизор. Возможно, я просто единственный, кто не боится признаться в этом.

Меня мало волнует количество пользователей, находящихся в данный момент онлайн. Все, что они делают, — разговаривают с призраками.

Я не знаю, что означает правота, и хотя бы в этом я прав.

Возможно, я не так мудр, как думаю сам, и уж тем более не так мудр, как полагают люди.

Все это мифы, распространяемые издателями, — будто люди хотят читать легкую литературу.

Люди очень быстро устают от простых вещей.

Всегда очень легко найти параллели между любыми явлениями. Вы дадите мне 50 долларов, и я напишу вам эссе, где обозначу параллели между сегодняшним днем и миром, в котором обитали неандертальцы.

Я никогда не считал Средневековье темным временем. Это была плодородная почва, на которой выросло Возрождение.

Вся мировая культура хочет одного — сделать бесконечность постижимой.

Я абсолютно уверен в том, что любая прочитанная книга заставляет тебя прочитать следующую.

Нет никаких правил и нет никакого правильного режима, если ты хочешь написать книгу.

Иногда я переписываю одну страницу по дюжине раз, а если и это не помогает — читаю написанное вслух, пытаясь таким образом понять, что не так.

Написать книгу не всегда означает наносить слова на бумагу. Ты можешь написать в уме целую главу, пока завтракаешь или гуляешь.

Умение лгать — одна из немногих вещей, которая отличает человека от животных.

Предел человеческих возможностей чрезвычайно скучный и разочаровывающий — смерть.

Чужая глупость никогда не уменьшит твою.

Преподавал эстетику и теорию культуры в университетах Милана, Флоренции и Турина.

Работал редактором на итальянском телевидении, преподавал в Туринском университете.

Назначен в консультативный совет Новой Александрийской библиотеки в Египте (Bibliotheca Alexandrina).

ИНТЕРВЬЮ

Psychologies: Вы успешный романист, критик, эссеист, аналитик современного общества — как вы живете с таким множеством личностей?

Умберто Эко: Какую бы личность я ни примерил, у меня всегда впечатление, что я занимаюсь одним и тем же. Но на самом деле в моей жизни произошел поворот, который соответствует рисунку линий на моей ладони. Посмотрите (показывает руку): моя линия жизни останавливается и продолжается дальше, как будто после разрыва.

До 50 лет я был теоретиком. Затем я стал романистом. Почему произошел этот разрыв? Потому что я был слишком доволен тем, что у меня было! Я получил кафедру в университете, мои книги по семиотике перевели на десяток языков… Мне хотелось попробовать что-то другое. В порядке провокации я иногда рассказываю об этом так: «Обычно в 50 лет мужчина бросает семью и уезжает на Карибы с танцовщицей. Я счел это решение слишком сложным, и танцовщица стоила слишком дорого. Я выбрал простое решение: написал роман».

В «Имя розы» я включил то, что касалось моей души и о чем я никогда не говорил. Я рассказал о вещах, которые меня тронули, приписывая их моим персонажам. Разумеется, когда мы начинаем рассказывать историю, мы пользуемся своей собственной памятью, своими страстями. Это уже не теория. Чувствуете ли вы некую близость к психоанализу в вашей деятельности в области семиотики?

Нет, мои исследования по семиотике (общая теория знаков и их объединения при мышлении. — Прим. ред.) состоят в работе над текстами и языками, а не над психологией. Но я интересовался психоанализом с самого лицея, благодаря преподавателю, который говорил нам о Фрейде. Затем я прочел все его труды, а также работы Юнга и Лакана, с которым я, кстати, познакомился.

Увы, я родился в семье, начисто лишенной секретов и всего таинственного

В Лакане было что-то от шута, актера, и его, как Малларме, привлекала тьма, с которой он играл всю жизнь. Он интересовал меня скорее как литератор, чем как ученый. При этом у него, бесспорно, были яркие озарения, и он понял важнейшие особенности психики. Жаль, что он не изложил это более понятно. Я сделал из него персонажа романа «Маятник Фуко» — доктора Вагнера. Вы прошли психоанализ?

Я никогда не думал об этом. Возможно, это некая люциферова гордость: я чувствую себя более компетентным, чем психоаналитики. Я мог бы обхитрить их и способен анализировать сам себя. Кстати, в моих книгах есть некая психоаналитическая сторона, в том смысле, что я говорю в них о том, что меня действительно волнует, использую мои собственные воспоминания. Но работу по анализу моих произведений я оставляю психоаналитикам. Помните ли вы о вашем детстве? Чувствуете ли вы близость к нему?

С тех пор как я начал стареть, моя кратковременная память слабеет. Если я выхожу из спальни, чтобы взять книгу, то, дойдя до гостиной, я иногда задумываюсь, за чем пошел. Но зато воспоминания молодости поднимаются на поверхность. И моя долговременная память работает замечательно.

Я никогда не утрачивал связи со своим детством. Но по-настоящему вернулся к нему в 48 лет, когда учился рассказывать истории. В 12 лет я писал сказки и сочинял рассказы. Затем, будучи слишком самокритичным, решил, что эта работа не для меня. В то время я смотрел на жизнь в духе Платона и считал поэтов и романистов людьми странными, второго сорта. Но это пристрастие на самом деле никогда меня не покидало. И я заметил, когда начал мой первый роман, что все мои эссе построены по нарративному принципу: я всегда рассказываю о моих изысканиях, прежде чем прийти к выводам.

Когда я защищал диссертацию, один из моих преподавателей отметил, что я не пошел классическим путем: ученый, сказал он мне, публикует только результаты, а ты рассказываешь обо всех этапах работы, упоминая также и неправильные гипотезы, как в детективе. Я сделал вид, что согласился, но на самом деле я думал и до сих пор думаю, что писать следует именно так! И все мои книги написаны как дневник исследования. Именно так я удовлетворяю свое желание быть рассказчиком — а еще рассказываю истории моим детям! Значит, вы рассказчик?

Да. В итоге теория, возможно, была всего лишь окольным путем. И как только мои дети слишком выросли, чтобы слушать мои рассказы, я начал писать романы! Это было мое удовольствие, мое призвание. У каждого есть свое призвание. Есть увлеченные альпинисты, которые все свободное время карабкаются по горам, страстные лыжники, бесстрашные мореходы, в одиночку переплывающие Тихий океан. Это разнообразие принципиально важно.

Так как глупость меня всегда завораживала, меня также привлекают люди, которые интересуются оккультными науками

Я начал интересоваться историями очень рано. Мама много читала мне вслух: текст, который она прочла, когда мне было 4 года, я помню так ясно, словно это было вчера. Он был в детском журнале. На меня также повлияли рассказы о Сюзетте из другого французского детского журнала, «Неделя Сюзетты». Там было о замках, в которых персонажи находили тайное подземелье, о сокровище. Все это всегда меня завораживало. Откуда ваш интерес к оккультизму, который ясно проступает в вашем втором романе, «Маятник Фуко»?

Я начал интересоваться заговорами только в 50 лет, примерно в 1982 году. Не раньше. Меня привлекают оккультные науки, как все ложные теории. Первая глава моей теории семиотики гласит: «Мы опознаем знак как нечто, позволяющее нам лгать».

Таким образом, семиотика — это теория лжи. Если бы это была теория истины, она бы не заинтересовала меня до такой степени. Ложные теории намного более захватывающие, чем истинные, такие как дарвинизм, который меня вовсе не привлекает.

Как из ложной теории может родиться правда? Вот вопрос, который продолжает меня интересовать, так же как и наша уникальная способность ко лжи. В моей коллекции книг нет трудов Галилея, потому что он сказал правду. Зато я включил в нее Птолемея, потому что в своих астрологических теориях он ошибся. Оккультисты также интересуются скрытым смыслом вещей, как и семиологи, не правда ли?

И археологи, и психоаналитики тоже! Но ни одному алхимику не удалось найти рецепт превращения свинца в золото. Оккультисты так ничего и не открыли, несмотря на все их исследования. Если только не заинтересоваться их деятельностью с психоаналитической точки зрения, как это делал Юнг. В этом случае вы действительно можете разглядеть прячущееся под маской философского камня коллективное бессознательное.

Ложные теории намного более захватывающие, чем истинные, такие как дарвинизм, который меня вовсе не привлекает

У меня теперь есть целая коллекция древних книг по оккультным наукам, которую я начал собирать в 60 лет. Раньше у меня не было средств на их покупку, но после публикации «Имени розы» я стал получать большие гонорары и задумался, что мне с ними делать. Самым естественным ответом было — покупать другие книги. Если бы я покупал казначейские боны, я бы их не увидел, а книги я могу листать. И, так как глупость меня всегда завораживала, меня также привлекают люди, которые интересуются оккультными науками. Любопытно, что 90% из них верующие или становятся верующими. Но я остался атеистом.

В «Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю» вы пишете: «Что меня интересует сегодня, так это несчастная любовь к острову, который мы никак не можем найти». Что это за остров?

Я расскажу два повторяющихся сна, которые интригуют меня. В одном я оказываюсь в городе, который очень хорошо знаю и где я преподавал, — в Болонье. Там я сворачиваю с дороги, выхожу из центра города и оказываюсь в сельской местности. И оттуда я уже не могу вернуться.

Во втором сне мне надо встретиться с кем-то, с женщиной, в квартире, которую я снял, но я забыл, где эта квартира, и у меня нет при себе ключей. Остров, который нельзя найти, — это метафора, чтобы обозначить все то, о чем мы мечтаем, но чего никак не можем обрести. Эти сны с загадкой, которую требуется разрешить, это пристальное внимание к ложным знаниям, к заговорам — не связано ли это с семейной тайной?

Увы, я родился в семье, начисто лишенной секретов и всего таинственного. Единственной мистификацией были попытки убедить меня в существовании Деда Мороза. В 6 лет я выяснил правду. Так что моя единственная семейная тайна была раскрыта довольно рано.

Прославлять настоящее — это всем доступно. Я стараюсь коснуться слабых мест, которые мы сначала не замечаем, и назвать их

Ведя хронику в итальянском еженедельнике «Эспрессо», вы всегда бросали критический взгляд на человечество. По вашему мнению, не идет ли оно по пути регресса?

Я интересуюсь человечеством тогда, когда оно регрессирует. Не когда оно прогрессирует. Интеллектуал обличает человеческие нравы. Он не тот, кто их прославляет. Он здесь, чтобы смотреть непредвзятым взглядом, а не для того, чтобы говорить, что все хорошо. Его функция — критика общества.

Прославлять настоящее — это всем доступно. Нет никакой необходимости в том, чтобы подчеркивать положительные аспекты прогресса, например писать, что сегодня благодаря лекарствам и профилактической медицине средняя продолжительность жизни растет. Измерять имеющиеся достижения прогресса — это интересное упражнение. Но это не моя цель. Я стараюсь коснуться слабых мест, которые мы сначала не замечаем, и назвать их. «Коснуться слабых мест и назвать их» — не от этого ли мы все страдаем в настоящее время? Психологическое движение во Франции пропагандирует оптимизм, «позитивный взгляд на жизнь». Что вы об этом думаете?

Пессимистический дискурс очень распространен в Италии, и итальянцы жалуются все время. Я нахожу, что французы, напротив, недостаточно критикуют общество. Единственный способ побудить их к этому — настаивать на том, что итальянцы или венгры, например, находятся в самом ужасном положении. В этом случае они, возможно, отреагируют, желая занять первое место, потому что они всегда хотят быть первыми во всем, даже если дело касается пальмы первенства по упадку нации (смеется).

Во Франции, по сравнению с Италией, нет ничего трагического. Французы только начинают интересоваться записями телефонных разговоров политических деятелей (намек на записи Патрика Бюиссона. — Прим. ред.), которые распространяют в прессе, тогда как в Италии мы уже двадцать лет ежедневно публикуем материалы, полученные от такого типа подслушивания. Это то, что называют гласностью.

Французы расстраиваются из-за того, что их президент проводит ночи с актрисой. Тогда как бывший председатель нашего совета переспал с пятьюдесятью актрисами. Мы в Италии уже получили прививку. Если надо было бы запомнить единственную мысль из всего, что вы написали, что это за мысль?

Мой наставник в университете сказал мне однажды: «Мы всю жизнь продолжаем преследовать одну идею под разными личинами, и мы не делаем ничего другого». Я подумал: «Какой реакционер!» Тридцать лет спустя я понял, что он прав. Единственная проблема — я еще не нашел ту мысль, которую преследую!

Мне очень нравится фраза моего друга и коллеги: «В момент смерти все станет ясно». Я жду этого момента с некоторым нетерпением, чтобы наконец понять, какой была основная идея моей жизни.